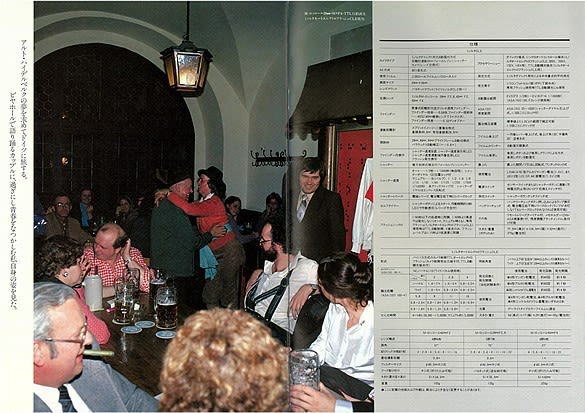

「MINOLTA CLE」カタログより

このモノクロのパンフの4人、全員鬼籍に入られた

モノクロの背面に印刷された「男の拘泥り」

最近新たにカメラを買った。いわゆるミラーレスのカメラだ。これまで利用していた一眼レフが気に入らないわけではない。ミラーレスが欲しかった。なぜかといえば、ミラーレスはシャッター音が小さい、あるいは消すことができる。一眼レフはどうしてもシャッター音が大きくて、周囲にいると「今シャッターを切った」とばれてしまう。そういう意味で無音のカメラを使いたい時がよくある。

かつて若いころに京都に知人がいて、よく一緒に写真を撮りに出かけた。その方はいつもライカを持っていて、それも何台も所有していた。わたしにはとても手の届かないカメラだった。そしてその知人の撮影したモノクロ写真は、ちょっと違った。そもそも知人自ら現像して焼き付けていたから、単純にカメラの違いだけではないと思うが、知人の写真を見せていただく度に、「やっぱりライカは違う」と思ったものだ。以来長くカメラを愛用してきたが、やはりライカはもとより、メーカーの最高機種は手が届かなかったので、いつも二の次のカメラを買ったもの。わたしの長いカメラ人生は、こうして中途半端なカメラで締め括られそうだ。

さて、子どもの頃、我が家にはカメラというモノはなかった。世間ではかなり普及していたようだが、貧乏だった我が家にはカメラはなく、それはわたしが成人になるまで続いた。わたしが最初にカメラを買ったのは、飯山の小さなカメラ屋さんでだった。その第1号機がここに掲載したパンフレットのカメラ、MINOLTA CLEである。一眼レフが時流の中で、あえてレンジファインダーのカメラを購入した。このことは過去の日記にも記しているはずだか、人とはちょっと違ったカメラを持ちたかった、というわたしなりの主張だったとも言える。このカメラが発売開始したのが1981年というから、発売して間もなく購入したことになる。以降、わたしにとっては愛用機であり、自分の給料で最初に買ったカメラということで思い入れも強い。もちろん今も所有しているが、けっこう傷だらけである。一時は購入時の定価より中古販売価格が高い時期があったが、さすがにフイルムカメラは今は安い。それでも10万円くらいの中古品が出回っている。もちろん使うために購入したカメラだから傷が多く、そんな値段では売れないことは言うまでもないが、その後何台もカメラは購入した。そしてそれらフイルムカメラは、現在も何台か所有しているが、もちろん利用することはない。いずれ手放すこともあるのかもしれないが、このMINOLTA CLEだけは、最後まで手放すことはないだろう。