■10月31日/ザ・バブル(MGMグランド),ラスベガス/WBA・IBF2団体統一世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

統一王者 井上尚弥(日/大橋) VS WBA3位/IBF4位 ジェイソン・マロニー(豪)

武漢ウィルス騒動で二転三転したが、井上尚弥の本格的な米本土進出がようやく決定。10月31日(日本時間11月1日)、メッカ,ラスベガスのMGMグランド内に設置された、無観客専用のボクシング会場で、WBSS(World Boxing Super Series)に出場して初戦で敗れたマロニーと対決する。

当初4月25日(マンダレイ・ベイ・リゾート&カジノ/ラスベガス)でフィックスされた、WBO王者ジョンリエル・カシメロ(比)との3団体統一戦は、無観客試合という異例の事態に対応する為、トップランクが申し入れしたギャランティの減額をカシメロ陣営が受け入れず、アル・ヘイモンが手掛けるPBC(Premier Boxing Champions)への出場を決めてしまい、破談・流会となってしまった。

誰がどう考えてもカシメロの勝機は薄く、折角掴んだベルトを失う公算が大という状況下で、報酬の減額を呑めなかった事情も理解はするが、インタビューやSNSで「井上恐るるに足らず」と散々デカい口を叩いていたのに、保険がスケールダウンした途端の即撤退は無いよなとも思う。

ドネア戦で井上が負った右眼窩底骨折の影響と後遺症について、現時点では何1つ確たることは言えないけれど、スケジュールが大幅に遅れたこと自体は、負傷からの回復という点だけにフォーカスすれば、明らかに井上にとってプラス材料となる。

自慢の左(ストレートより荒々しいフック,アッパーが怖い)で、井上の右眼を集中的に狙う作戦(?)にも、相応の変更と再検討が必要になるだろうし、2月に早々と現地入りして調整を続けていた為、6月を過ぎても開催地と日程が決まらずフラストレーションを溜め込んだ。

「一旦フィリピンに帰りたい」と帰国を熱望するなど、秋以降に開催がズレ込むとわかった時点で、しっかりした仕切り直しを欲したのは半ば当然とも言えるし、そこへ減額しろと言われたら、カシメロにしてみれば踏んだり蹴ったりもいいところで、「やってられるか」となるのは止むを得ないとも思うけれど・・・。

現在のカシメロは、アル・ヘイモンとマネージメント契約を結んでいるパッキャオ(MPプロモーションズ)の支配下選手で、WBOの暫定王座を獲得した昨年4月の米国デビュー戦で、PBCへの参戦も済ませている。

先月26日(今週末)にコネチカットのインディアン・カジノで開催されたPBCの興行で、ロンドン五輪代表(フライ級)からプロ入りした無敗のガーナ人,デューク・マイカー(ミカー/24戦全勝19KO/2017年11月以降米国に足場を移し4戦全勝1KO)を序盤のストップで蹴散らし、WBO王座のV4に成功。

アマ時代のマイカーは余り(と言うよりほとんど)足を使わず、正面突破の打ち合いを好むタイプだったが、プロ転向後さらにその傾向が増して、アメリカ進出後は中堅クラス相手に苦闘する場面が目立つ。判定勝ちが増えたことも、カシメロに余裕を与えていた。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■地元の期待を担うマロニー・ツインズ

メルボルン近郊のミッチャムという小さな街で、双子の兄として生まれたジェイソン・マロニー(モロニー)は、父にせがんて買って貰った子供用のボクシング・グローブを着けて、双子の弟アンドリューとじゃれ合いながら殴りっこの真似をするのが大好きで、2人ともスポーツが得意な少年だったという。

一般的な中流家庭で何不自由なく育った2人は、13歳になったある日、「ジムに通わせて欲しい」と父に懇願する。真剣な眼差しで頼み込む兄弟を見て、「学校の勉強をちゃんとやって、練習をサボらないこと。絶対に喧嘩をしないこと」を条件に許してくれたらしい。

13歳での本格スタートは、欧米ではけっして早いとは言えないけれど、「好きこそものの上手なれ」の例え通り、兄弟はすぐに上達してアマチュアで活躍。2010年のコモンウェルス・ゲームズ(デリー/インド)に揃って出場したが、フライ級のジェイソン,L・フライ級のアンドリューともに2回戦(ベスト8)で敗退。

しかしアンドリューが3-5で惜敗した相手は、北京・ロンドンの2大会でL・フライ級の銅メダリストになったパディ・バーンズ(英/アイルランド)で、ジェイソンは1回戦でマイケル・コンラン(ロンドン五輪フライ級銅メダル/リオにも連続出場)を10-10の勝者扱いで突破し、準々決勝の2回戦では、2年後にオリンピアン(ロンドン五輪出場)となるボツワナの実力者オテング・オテング(オテン・オテン)相手に3-5まで粘って善戦した。

代表チームの軽量級に無くてはならない存在となり、アメリカ,キューバ,ロシア等との国際試合に派遣され、北京五輪フライ級銅メダリストのゲオルギー・バラクシン(ロシア)とも対戦。これにも勝てなかったが、1ポイント差で競った内容だったようだ。

国際大会でより上位の成績を収めたのは、弟のアンドリューだった。フライ級でチャレンジした世界選手権には、2009年ミラノ(1回戦敗退),11年バクー(アゼルバイジャン/1回戦敗退),13年アルマトイ(カザフスタン/2回戦敗退)と3大会連続出場している他、やはりフライ級で挑んだ2014年のコモンウェルス・ゲームズ(グラスゴー/英スコットランド)で、念願の金メダルを獲得。

※マロニー・ツインズ

双子の弟アンドリュー(左)と兄ジェイソン(右)

アマチュアの通算戦績は、ジェイソンが53勝19敗で、アンドリューは61勝19敗と自己申告。アイドルについて聞かれると、揃って「ダニー・グリーン(豪州を代表する中重量級/元S・ミドル,L・ヘビー級王者)」と答えている。

プロに転じたのは2014年で、インドネシアの英雄クリス・ジョン(元世界フェザー級王者/V18を達成)をマネージメントしたトニー・トルジと契約。ジェイソンは8月(122ポンドのS・バンタム級6回戦/初回TKO勝ち)、アンドリューは10月(117.5ポンドのバンタム級6回戦/3回KO勝ち)に初陣を飾った。

※チーム・マロニー

左から:トニー・トルジ(マネージャー),ジェイソン,アンドリュー,アンジェロ・ハイダー(チーフ・トレーナー)

ダニー・グリーンとコンビを組んでいたベテラン・トレーナー,アンジェロ・ハイダーをチーフに招聘。ホームタウンのメルボルンを中心に連勝を続け、ジェイソンはWBAオセアニアのS・バンタム級王座(2016年10月獲得/V3)、アンドリューはバンタム級の同じタイトル(2016年3月獲得/V3)を足掛かりにしてキャリアを構築。

※写真上/左から:アンドリュー,ダニー・グリーン(元S・ミドル,L・ヘビー級王者),ジェイソン

写真下:アンジェロ・ハイダー(左)と現役末期のダニー・グリーン(右)

揃って階級のダウンに踏み切ったのは2017年。8月19日にメルボルン・パークに登場すると、ジェイソンはロリト・ソンソナ(比)を10回判定に下し、WBAオセアニアのV3と空位のOPBF王座奪取に成功する。

バンタム級のWBAオセアニア王座を放棄したアンドリューも、レイモンド・タプゴン(比)に4回TKO勝ちを収め、首尾良くWBAオセアニアとOPBFのS・フライ級王者となった(いずれも決定戦)。

2ヵ月後の10月21日には、またもや常打ち小屋のメルボルン・パークにタンザニアの選手を招聘。ジェイソンはS・バンタムのベルトを返上し、ジュリアス・トーマス・キサラウェを初回で倒し、アンドリューが保持していたWBAオセアニアのバンタム級を獲得。

一足早く115ポンドのベルトを巻いたアンドリューも、ハシム・ズベリを4ラウンドでストップし、WBAオセアニアのV1を果たすとともに、空位の英連邦王座に就く(OPBF王座は防衛せずに返上)。

また同じ年の9月には、カリフォルニア(カーソンのスタブハブ・センターで9日に開催)で行われた「SuperFlyシリーズ」を観戦する為、マネージャーのトルジに率いられて渡米。

米国デビューの井上尚弥(専守防衛のアントニオ・ニエヴェスに6回終了TKO勝ち/WBO J・バンタム級王座V6)、カルロス・クァドラスを安定したボクシングで捌くファン・F・エストラーダとともに、シーサケットがロマ・ゴンを4回KOに屠るショッキングなシーンを目撃する。

この時点では、井上,ロマ・ゴン(苦戦や出血による負傷判定負け等々はともかく失神KO負けは誰も想像できなかった),エストラーダを標的にするのは、S・バンタムからバンタム級に主戦場を移したジェイソンでは有り得ず、S・フライ級で世界を目指す弟のアンドリューだった。

またトルジとマロニー兄弟は、ラスベガスまで足を伸ばし、16日のゴロフキン VS カネロ第1戦(T-Mobileアリーナ)も会場で観戦した他、滞在中にドネアやロマチェンコらとのスパーも経験。

限られた日数ではあったが、カリフォルニアとネバダで実際に見たり、練習とは言え拳を交えた選手たちの中で特に印象的だったのは、カネロ,リナレス,ロマチェンコの3人だったという。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■ファイト・スタイル

コンパクトにまとめたガードに顔と頭を埋めたセミクラウチングをベースに、しっかりと顎を引く基本中の基本が徹底された右のボクサーファイター。

ウィービングとフットワークを連動して、頭と肩を小刻みに揺すりながら、上下左右にリズミカルに動き、ジャブ&ワンツーでセットアップ。1発の怖さは無いが、思いのほか力のこもったボディアタックをしつこく繰り返し、相手を消耗させながら様子を伺いつつ、コンビネーションと連打でギブアップに追い込む。

破壊力の不足について言えば、パンチが無いのではなく、バランスを重要視する方向性ゆえに、無理な強振と打ち合いを徹底して避けていると見ることもできなくはない。

ジェイソン・マロニーのボクシングは、オールドスクールのベーシックで作り固められた正攻法。個人的には非常に好きな戦い方で、肩を持たずにいられなくなるタイプである。ここまで書いただけならば・・・。

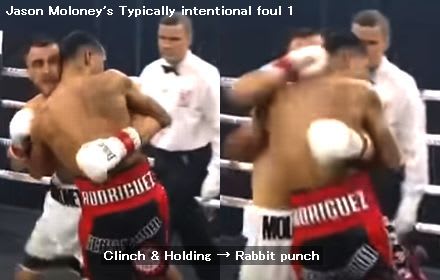

いただけないのは、露骨かつ執拗なクリンチ&ホールディングによるインファイト潰し。エマニュエル・ロドリゲスとのWBSS緒戦では、ウンザリするほどの反則打が加わった。

よほど顎が打たれ弱いのか、あるいはフィジカル・タフネスに自信がないのか。それとも、パンチング・パワーの不足をそれほど深刻に捉えているのか。

何しろ、距離が詰まるや否や一目散に抱きつく。相手の頭や肘を抱え込み、何が何でも打たせまいとそれはもう必死。これがワールドクラスで勝負するプロかと、眼を覆いたくなる酷さである。

戦況の良否にかかわらず、タックルよろしく組み付いて、不可抗力を装ったバッティング(頭・肩・肘)を厭わず、ラビットパンチやブレイクの離れ際を狙うセコさも十分。双子の弟アンドリューも、そっくり同じスタイルで戦う。

はっきりと分かる違いは、横(両サイド)の動きとボディブローの重さ。ジェイソンの方が良く動き、体重を乗せてボディを振り切っている分、多少なりとも重量感は増す。

スコアの妥当性を巡り、ひと悶着あった(?)WBSSの初戦。あられもない抱きつき戦術と醜悪極まる反則パンチを除けば、高い総合力を誇るIBF王者に対して、ジェイソンは想像を越える大善戦だったと表していい。

※左から:エマニュエル・ロドリゲス(対戦時点でIBF王者),カール・ザウアーラント(プロモーター),ジェイソン

ただし、テクニック&スキル,カウンターの当て勘を含むボクシング・センス等々、総合力で劣るマロニーが僅小差のスプリット・ディシジョンに持ち込むことが出来た最大の要因は、カウンターに自信を持ち過ぎたマニー・ロドリゲスの戦術選択ミスにある。

前に出て来る相手を待ち、先に打たせて左(フックを軸にしてアッパー,右ショートストレートも上手い)を合わせるのが得意で好きなロドリゲスは、しっかり動かすことのできる脚を敢えて使わず、マロニーの正面に立ったまま、ブロック&カバーの上からボディを打たせてしまった。

遅かれ早かれ捕まえられるだろうとの読みで、豊富な運動量を持つジェイソンを、労せずして自分の間合いに引き込む目的もあったと推察するが、繰り返しボディを打たせたことでジェイソンを勢いに乗せ、打たせたボディもそれなりに効いてしまう。

※マロニーのボディを脚でかわさずブロック&カバーでしのごうとするロドリゲス

カウンターで決めようとする意識が強過ぎるがゆえに、正面に立つ時間も長くなる。執拗なクリンチ&ホールドも十二分に分かっていたと思うが、余りにも簡単に揉み合いに付き合い過ぎた。

ナメていた訳ではないだろうが、ロドリゲス陣営の対策は甘いと言わざるを得ず、自信の裏返しとは思うけれど、ジェイソンの得意パターンでもある「組み付いてからのラビットパンチ」への対応も甚だ不十分と言わざるを得ない。

なおかつこの日は、組み付いた状態からキドニーブローとローブローも連発する酷さで、あくまでクリーンな姿勢を貫くロドリゲス(とセコンド)は、ジェイソンの反則をまったく注意する気のないレフェリーにも抗議らしい抗議を行わず、いたずらに消耗を早める悪循環を招く。

※画像左:下からタックル気味に組み付きそのままホールドで固めてから

画像右:すかさず右でラビットパンチ

※ポーランドから派遣されたレフェリーは見えているのに棒立ちで何もしようとしない

※画像左:下から組み付いて右腕でしっかりホールド/最初から左のパンチを用意して狙っているのが良くわかる

画像中:タックル気味に内懐に入られ止む無くロドリゲスがジェイソンの頭を抱え込むのに合わせて思い切り左フックを振り出す

画像右:ロドリゲスのキドニーをヒット(この後ロドリゲスもすぐに身体を左サイドへ逃がして追撃を防いでいる)

※画像左:左ジャブをダッキングで外したロドリゲスが態勢を戻すのを待ち、

画像右:左肩で下から体当たり気味に飛び込みさらに左肘でカチ上げるジェイソン

※画像左1枚目~2枚目:左フックをかわしざま右腕をロドリゲスのボディに巻きつけ左の脇の下に頭を突っ込みしっかり抱きつくジェイソン

画像3枚目~4枚目:丸見えかつ無防備なロドリゲスの背中を見ながら確信犯のキドニーブローを打ち込むジェイソン

※画像左:ロドリゲスの頭を左手で抱え込みホールドした状態から右拳で左足の大腿部目掛けてローブローを打つジェイソン

画像中:やはり体当たり気味に左の肩から密着しつつ右のパンチでロドリゲスの腰を叩くジェイソン(狙ったのはキドニーだがズレた)

画像右:体当たり気味に組み付きラビットパンチを見舞うジェイソン(序盤から執拗に繰り返していた)

わざわざこれらの画像を見ずとも、試合映像をしっかりチェックすれば、ジェイソンがいかに反則塗れだったのかは一目瞭然。

「レフェリーが注意しない限り、例え反則でも反則にはならない。」

「これも戦術の1つ。やっているのはマロニーだけじゃない。」

そんな声が当たり前のように聞こえてきそうだが、こうした主張を見聞きする度び、「今のファンは、本物の一流を見ているようで見ていないんだなあ・・・」と、深いため息をつきたくなってしまう。

例えば流れの中で両選手がエキサイトして、一過性の揉み合いが生じて反則打を応酬し合うこと自体は珍しくないが、ジェイソンの場合は第1ラウンドから執拗に繰り返していた。意図的な反則(intentional foul)であることは明白で、主審は警告と減点の対象にしなければならない。

「intentional foul(意図的な反則)」は、「unsportsmanlike foul(スポーツマンにあるまじき反則行為)とも呼ばれ、例えばNBAの場合、1試合で3回警告を受けると退場となる。

サッカーでは、イエローカード(警告)×2枚でレッドカードとなり退場。次戦の出場も許されない。余りにも危険過ぎると判断されれば、1発でレッドカードを出される場合もあるし、サスペンドの期間も長くなる。

格闘技は競技の特性上、ファウルについて、バスケットボールやサッカーに足並みを揃えるのが難しい面もあるけれど、ジェイソンのやり口はとてもじゃないが、世界タイトルを争うトップボクサーに相応しいものとは言い難い。

それにしても、ヤンコヴィアクというポーランド人レフェリーは、ジェイソン贔屓が露骨で開いた口が塞がらない。初回から延々続くジェイソンのクリンチ&ホールドには、ほぼノーチェック。

我慢を続けていたIBF王者(当時)が、止むを得ずホールドで固めて押し返した途端、ロドリゲスにだけ注意する。ヨーロッパに軸足を置いたWBSSを仕切るのは、プロモーターもイベント運営会社もすべて白人。

プエルトリカンのロドリゲスではなく、英国と関係の深いオーストラリア出身の白人マロニーを勝たせたかったのではないかと、邪推(余計な詮索)の1つもしたくなる。

ただし、勝敗に関する限り議論の余地はない。ロドリゲスの勝ちである。ボディと疲労でヘバった最終盤を除く大半のラウンドは、常にロドリゲスが先手で仕掛けて圧力をかけ、ジェイソンのパンチを引き出してカウンターを狙う展開に終始した。

接近戦での顔面へのヒットの精度、反応とボディワークもプエルトリコの王者が一枚上手。クリンチ&ホールドをしっかりチェックせず、野放図にやらせまくる現在のレフェリングのトレンド(変節・堕落)が、マロニーに強力な追い風となった。

抱きつき行為を安易に許さず、きちんと取り締まっていた90年代半ば以前のレフェリングなら、ジェイソンは2度の減点を受けても文句が言えない。3度目の減点は、通常ならばイコールで失格(反則負け)を意味する。

※至近距離で正確にジェイソンを捉えるロドリゲスのショートのカウンター

チャンピオンシップ・ラウンド(最終11,12の2ラウンズ)のどちらか1つを明確に取っていれば、ロドリゲスに対する印象は大分違ったものになっていた筈で、ジェイソンにここまで大きな顔をさせることも無かっただろう。

フットワークとクリンチ&ホールド+セコい反則と、合間に打つジャブやショートの単発のヒット、ボディアタックの繰り返しでポイントを掠め取るジェイソンに対して、プレスしながらジェイソンの攻勢を引き出し、カウンターを合わせるロドリゲスの戦術そのものは、けっして間違いとは言えない。

ただし、もっと強力なパワーショットを連射しながら圧力をかけ続けて、徹底的にジェイソンを追い回す展開に持ち込み、精神的に追い詰めて行くぐらいでないと駄目。この日のロドリゲスは、綺麗にカウンターで倒そうとし過ぎて、何かもが中途半端だった。

適切な戦術変更をタイムリーに指示できなかったコーナーワークにも、拙戦を招いた大きな原因がある。ロドリゲスが勝ったから良かったものの、万が一にも番狂わせを献上などしていたら、チーフはクビを切られかねない。

◎ロドリゲス VS マロニー戦のオフィシャルスコア

2018年10月20日/CFEアリーナ,フロリダ州オーランド

マニー・ロドリゲス(プエルトリコ) 判定12R(2-1) ジェイソン・マロニー(豪)

※試合映像:Manny Rodriguez vs Jason Moloney - 20/oct/2018

https://www.youtube.com/watch?v=P8dR4NDf2rY

主審:レシェック・ヤンコヴィアク(ポーランド)

副審:2-1でロドリゲスを支持

アレックス・レヴィン(米/フロリダ州):115-113(R)

アルフレッド・ポランコ(メキシコ):115-113(R)

ホルガー・ヴィーマン(ドイツ):113-115(M)

※管理人KEIのスコア:116-114(115-113)でロドリゲス

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

※プレビュー Part 2 へ続く