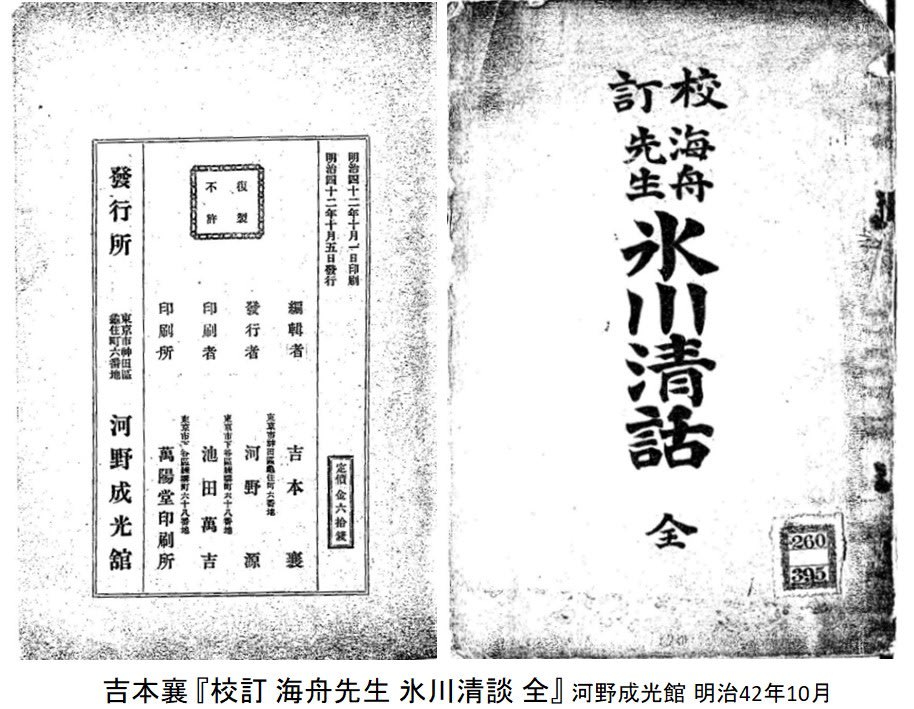

『勝海舟 氷川政談 全』

萬延元年五月、先生米國より歸り、船、浦賀に入る。

人あり。井伊大老の變死を傳ふ。先生愕然また奮然。叫んで曰く。

これ幕府将に仆れんとするの兆しなり、と。衆以て無禮の妄言と為す。

而も先生の言は遂に當れり。

維新の際、先生の自ら品川に赴きて、西郷隆盛を訪ふや、官軍の兵士開門を擁して先生を入れず。

先生、乃ち故らに傲然大喝して曰く、西郷何處にあるか。兵士忽ち唯々として之を入る。

維新の際、浪士頗る先生が開國論を持するを忌む。

一日、千葉千太郎、坂本龍馬、剌を通じて諾を請ふ。

先生首肯、自ら戸端に出で、之に請ふて曰はく。吾は勝麟太郎なり、子等刺客に非ざるを得んや。

二人遽(にわか)に答へず。先生、曰はく、我もし非ならば、即ち討つべしと。

従容二人を客殿に延き、細かに攘夷論の行ふべからざるを説き、又た海外各國の形勢を論ず。

二人大に後悔し、改心して之に師事せんと請ふ。

先生、之を聴す。ス後ち先生、龍馬の膽氣用ふべきを知り、擢(にき)んでてその塾頭と為す。

戊辰の春、先生の官軍と和するや、 中に同志五百人の一團あり。

其重なる者數十人、一日先生の邸に到る。蓋し先生を殺して後事を處せんと欲するなり。

先生固よりその意を知るも、平然として動かず。

徐に曰く、卿等の風貌太だ逼(せま)れり、抑も如何の事かある。請う之を語れ。

客、先生が従容、更に意を用ふる所泣きを見て、心少しく躊躇する所あり。

答へて曰く、時勢既に此に至る。我輩また何おかいはん、ただそれ我輩年来徳川氏の粟を食む。

豈、主家の滅亡を座視するに忍びんや。

同志五百人、中に就いて主たるもの一百人、今日茲に西城に屠服して、従容義に就かんと欲す。

君それ之を許せと。悲憤の情、言外に溢る。先生曰はく、卿等の哀情、余固より之を諒とす。

而かし余の見る所は、大に卿等と異なり、今や天下新に定るといふと雖、各藩の動静、人心の趨勢、未だ測られざるものあり。

他日或は再び事なきを保せず、卿等今空しく自刃すると、豈、少しく早計に非ざらんや。

余窃かに卿等の為に計るに、卿等且つ駿州久能山に據れ。

久能山は、海道第一の勝、昔しは油井正雪が一朝事敗れば、據りて以て天下の兵に當らんとせし所。

卿等暫く此處にその英氣を養へよ、と。客大に悟る所あり。

相顧みて先生の説に従ふ。

其後歳あり。天下の形勢漸く静穏に赴くに従うて、彼の志士また先生および南洲等の精神が、實は甚だ公平なりしを悟り、心中大に感得する所あり。

再び先生を訪ひ告げて曰はく、今や天下また我輩の力を用ふべきの地なし。

空しく徒食するは、我輩の本位に非ず、聞く、遠州金谷原、古来磽确不毛の地として民捨てて顧みざるも茲に數百年、且つ頗る灌漑の便乏し、と。

今若し卿の力によりて、此地を我輩に賜はば、我輩死を以て之が開拓に従事し、以て我輩自活の資に供せんと。

先生之を聞いて、その志の厚きに感じ、自ら資を投じて、その開拓を行はしむ。

志士は固より幕府旗下の士、

耕転の業の如きは、その能とする所に非ざるや勿論なり。

而かもその久能山を出でて一度び金谷原に移るや、木を伐り土を掘り、純乎たる農民と化して刻苦黽勉、毫も怠らざりしかば、未だ數年を経ずして、既に人家炊煙の地となれり。

聖上嘗て北陸を巡狩したまい、還幸の途次、静岡を過ぎらせたまふや、志士中の總代を召して賞詞をたまひ、且つ金千圓を下したまふ。志士皆今昔の感に堪へず。

聖恩の無窮に泣き、また先生の高誼を謝せざるはなし。

先生、志士の為に子孫に傳へんと欲して、自から金谷原開墾地の来歴を記して贈る。中に曰ふ。

嗚呼、君等一死の盟、三變して今日に及び、能く小を捨て大に移り、國家有益の大業を為せしものは、其始め確乎たる精神、至誠に出るにあらずんば、何ぞ如此ならん哉。

然りといへども今後其賞に誇り、勸を抦て怠に流れ、終に聖天子の知遇を辱むるなかれ。

爰に開墾淵源あるを記し、君等の子孫に傳へ、其祖先の勉励困苦、終に此盛典あるを知らしむ。

先生が情を以て制し、義を以て義に導くもの、概ね此の如し。

富田鐡之介は、仙台藩士なり。

幕府の末年、先生其の人と為りを愛し、藩に乞ふて米國に學ばしむ。

居ること暫時、偶々維新の兵亂あり。仙台藩亦その帥を出し、鐡之助の父兄共にその中にあり。

鐡之助遥かに之を聞き、蒼皇行李を納めて歸朝し、直に先生を訪ふ。

先生叱して曰く、咄汝何が故に歸り来る。

鐡之助答へて曰く、今や故國兵亂あり、藩主の存亡、父兄の安危、豈これを雲烟眼視することを得んや。

先生嚴然として曰く、今日の事、豫じめ期する所汝を渡米せしめしは、亂后の用に應ぜしめん為なり。

何ぞ今更狼狽することを要せんや。汝の父兄若し魯鈍にして事理に通ぜんば、或は兵馬の間に斃れるゝなきを保せず。而も藩主の安危に至りては一點の介意を須ひざることを、余の悎に保證する所なり。

汝、書を讀むと茲に多年、未だ這般の道理を辨ふるを能はざるか。

宜しく今より直ちに米國に歸りて刻苦勉励すべし。然らずんば余復た汝を見じと。

鐡之助やむことを得ず、命に従うて再び留學の途に就き、後數年、業成りて歸る。

先生、その子鹿報をして海軍の技を米國に學ばしむ。

未だ幾ばくもなくして先生病に罹り殆ど起たざらんとす。子鹿報を得て蒼皇歸省す。

此時先生病既に少しく癒、机に凭りて烟を喫す。

母大に喜び、直ちに小鹿をして先生の病室に至らしむ。

先生黙然たるもの少時、忽ち起ちて小鹿の頭を打つ。

小鹿之を避けんとして、誤りて鐡拳を鼻梁に受け、流血淋漓たり、先生罵りて曰く、汝未だ業成らざるに、何の顔ありてか能く我を見ると。

即日小鹿を逐うて再び米國に航せしむ。小鹿遂に業を卒し、韙朝して海軍少佐となる。

萬延元年五月、先生米國より歸り、船、浦賀に入る。人あり。井伊大老の變死を傳ふ。

先生愕然また奮然。叫んで曰く。これ幕府将に仆れんとするの兆しなり、と。

衆以て無禮の妄言と為す。而も先生の言は遂に當れり。

維新の際、先生の自ら品川に赴きて、西郷隆盛を訪ふや、

官軍の兵士開門を擁して先生を入れず。先生、乃ち故らに傲然大喝して曰く、西郷何處にあるか。

兵士忽ち唯々として之を入る。

維新の際、浪士頗る先生が開國論を持するを忌む。一日、千葉千太郎、坂本龍馬、剌を通じて諾を請ふ。

先生首肯、自ら戸端に出で、之に請ふて曰はく。吾は勝麟太郎なり、子等刺客に非ざるを得んや。

二人遽(にわか)に答へず。先生、曰はく、我もし非ならば、即ち討つべしと。

従容二人を客殿に延き、細かに攘夷論の行ふべからざるを説き、又た海外各國の形勢を論ず。

二人大に後悔し、改心して之に師事せんと請ふ。

先生、之を聴す。ス後ち先生、龍馬の膽氣用ふべきを知り、擢(にき)んでてその塾頭と為す。

戊辰の春、先生の官軍と和するや、

中に同志五百人の一團あり。

其重なる者數十人、一日先生の邸に到る。蓋し先生を殺して後事を處せんと欲するなり。

先生固よりその意を知るも、平然として動かず。

徐に曰く、卿等の風貌太だ逼(せま)れり、抑も如何の事かある。

請う之を語れ。客、先生が従容、更に意を用ふる所泣きを見て、心少しく躊躇する所あり。答へて曰く、時勢既に此に至る。我輩また何おかいはん、ただそれ我輩年来徳川氏の粟を食む。

豈、主家の滅亡を座視するに忍びんや。

同志五百人、中に就いて主たるもの一百人、今日茲に西城に屠服して、従容義に就かんと欲す。

君それ之を許せと。悲憤の情、言外に溢る。

先生曰はく、卿等の哀情、余固より之を諒とす。

而かし余の見る所は、大に卿等と異なり、今や天下新に定るといふと雖、各藩の動静、人心の趨勢、未だ測られざるものあり。他日或は再び事なきを保せず、卿等今空しく自刃すると、豈、少しく早計に非ざらんや。

余窃かに卿等の為に計るに、卿等且つ駿州久能山に據れ。

久能山は、海道第一の勝、昔しは油井正雪が一朝事敗れば、據りて以て天下の兵に當らんとせし所。

卿等暫く此處にその英氣を養へよ、と。客大に悟る所あり。

相顧みて先生の説に従ふ。

其後歳あり。天下の形勢漸く静穏に赴くに従うて、彼の志士また先生および南洲等の精神が、實は甚だ公平なりしを悟り、心中大に感得する所あり。

再び先生を訪ひ告げて曰はく、今や天下また我輩の力を用ふべきの地なし。

空しく徒食するは、我輩の本位に非ず、聞く、遠州金谷原、古来磽确不毛の地として民捨てて顧みざるも茲に數百年、且つ頗る灌漑の便乏し、と。

今若し卿の力によりて、此地を我輩に賜はば、我輩死を以て之が開拓に従事し、以て我輩自活の資に供せんと。

先生之を聞いて、その志の厚きに感じ、自ら資を投じて、その開拓を行はしむ。

志士は固より幕府旗下の士、耕転の業の如きは、その能とする所に非ざるや勿論なり。

而かもその久能山を出でて一度び金谷原に移るや、木を伐り土を掘り、純乎たる農民と化して刻苦黽勉、毫も怠らざりしかば、未だ數年を経ずして、既に人家炊煙の地となれり。

聖上嘗て北陸を巡狩したまい、還幸の途次、静岡を過ぎらせたまふや、志士中の總代を召して賞詞をたまひ、且つ金千圓を下したまふ。

志士皆今昔の感に堪へず。聖恩の無窮に泣き、また先生の高誼を謝せざるはなし。

先生、志士の為に子孫に傳へんと欲して、自から金谷原開墾地の来歴を記して贈る。

中に曰ふ。

嗚呼、君等一死の盟、三變して今日に及び、能く小を捨て大に移り、國家有益の大業を為せしものは、其始め確乎たる精神、至誠に出るにあらずんば、何ぞ如此ならん哉。

然りといへども今後其賞に誇り、勸を抦て怠に流れ、終に聖天子の知遇を辱むるなかれ。

爰に開墾淵源あるを記し、君等の子孫に傳へ、其祖先の勉励困苦、終に此盛典あるを知らしむ。

先生が情を以て制し、義を以て義に導くもの、概ね此の如し。

富田鐡之介は、仙台藩士なり。

幕府の末年、先生其の人と為りを愛し、藩に乞ふて米國に學ばしむ。

居ること暫時、偶々維新の兵亂あり。

仙台藩亦その帥を出し、鐡之助の父兄共にその中にあり。

鐡之助遥かに之を聞き、蒼皇行李を納めて歸朝し、直に先生を訪ふ。

先生叱して曰く、咄汝何が故に歸り来る。

鐡之助答へて曰く、今や故國兵亂あり、藩主の存亡、父兄の安危、豈これを雲烟眼視することを得んや。

先生嚴然として曰く、今日の事、豫じめ期する所汝を渡米せしめしは、亂后の用に應ぜしめん為なり。

何ぞ今更狼狽することを要せんや。

汝の父兄若し魯鈍にして事理に通ぜんば、或は兵馬の間に斃れるゝなきを保せず。

而も藩主の安危に至りては一點の介意を須ひざることを、余の悎に保證する所なり。

汝、書を讀むと茲に多年、未だ這般の道理を辨ふるを能はざるか。

宜しく今より直ちに米國に歸りて刻苦勉励すべし。然らずんば余復た汝を見じと。

鐡之助やむことを得ず、命に従うて再び留學の途に就き、後數年、業成りて歸る。

先生、その子鹿報をして海軍の技を米國に學ばしむ。

未だ幾ばくもなくして先生病に罹り殆ど起たざらんとす。

子鹿報を得て蒼皇歸省す。

此時先生病既に少しく癒、机に凭りて烟を喫す。

母大に喜び、直ちに小鹿をして先生の病室に至らしむ。

先生黙然たるもの少時、忽ち起ちて小鹿の頭を打つ。

小鹿之を避けんとして、誤りて鐡拳を鼻梁に受け、流血淋漓たり、先生罵りて曰く、汝未だ業成らざるに、何の顔ありてか能く我を見ると。

即日小鹿を逐うて再び米國に航せしむ。小鹿遂に業を卒し、韙朝して海軍少佐となる。