本山城は長野県塩尻市宗賀にあります。

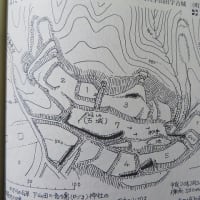

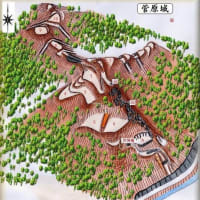

本山城地図

マップルの地図では本山神社が載っているのですが、マップファンには載っていません。国道19号線のセブンイレブン本山宿から600m先で右折し市道に入ります。不動尊の看板が見えてきますので、市道から二又を左に入ると本山神社となります。

市道から国道19号線の高架上の橋を渡って本山神社、本殿の西側から登り道があります。

山道を(ほとんど獣道)西に廻ってゆきますと支尾根になり第一腰曲輪が続きます。

西支尾根第二腰曲輪

西支尾根第三腰曲輪

縄張り図は「信濃の山城と館4」松本・塩尻・筑摩編より 西支尾根を登ってきますと、曲輪7になりますが木々の薮で省略します。

曲輪7から下りて空堀ア、尾根を登り

空堀イ

曲輪4の城壁、ここまで汗びっしょりでした。かなりの勾配のある城山です。この城壁を見て感動いたします。

次回 曲輪4から本丸へ

長野県町村誌には木曽義昌の家臣、本山民部の居城と記されているそうです。

塩尻市観光協会 時めぐり

ロマン塩尻第62稿 塩尻市の街道と宿場シリーズ(本山宿)

慶長19(1614)年に、塩尻・洗馬・本山の3宿が新しい中山道の宿に決まったが、塩尻宿や洗馬宿のように隣村から人々を移動させて造った宿ではなく、中世からの集落でした。

江戸から数えて32番目の宿場で、洗馬宿へ30町、贄川宿へ2里の位置にあります。

宿は南から上町・下町に区分され、中央には本陣・脇本陣・問屋場がありました。宿南に八幡宮、長久寺、常光寺があり、宿北には諏訪神社、奈良井川の対岸には池生神社が祀られていたが、一部は廃寺となっています。また、本山は尾張藩木曽との境であったので宿南には口留番所が置かれ、女改めや材木改めなどが行われました。

天保14(1843)年には家数117軒で旅籠は34軒あり、宿の屋敷割りは、洗馬宿の3間間口に比べて4~5間の家が多く見られます。

何回も大火に見舞われたが、現在残る建物は幕末から明治時代の建築で、道に面して平入り出桁造り、千本格子の2階部屋など宿場時代の面影がよく残っています。

なかでも明治以降前後に建てられた秋山家(若松屋)・田中家(池田家)・小林家(川口家)の3軒の住宅は国登録有形文化財に指定されています。

本陣・小林家は文久元(1861)年に仁孝天皇の皇女和宮が徳川家茂に嫁す際や、明治13年の明治天皇御巡幸の際の宿泊所となりました。

各家には屋号が付けられ、当時をしのぶことができます。

また、名物は「そば」で、宝永3(1706)年の雲鈴の隋筆[風俗文選]にそば切り発祥の地が本山であることが記載されています。

史跡では、宿の東裏の小高い山に木曽氏の一族・本山民部が守ったという本山城跡、雨乞い・養蚕・眼病治療の霊験ありとされ多くの絵馬が奉納され、社叢が塩尻市の天然記念物になっている池生神社(池の権現)、道祖神や庚申塔文字碑などが並ぶ下町分石像文化財群などがあります。

本山城地図

マップルの地図では本山神社が載っているのですが、マップファンには載っていません。国道19号線のセブンイレブン本山宿から600m先で右折し市道に入ります。不動尊の看板が見えてきますので、市道から二又を左に入ると本山神社となります。

市道から国道19号線の高架上の橋を渡って本山神社、本殿の西側から登り道があります。

山道を(ほとんど獣道)西に廻ってゆきますと支尾根になり第一腰曲輪が続きます。

西支尾根第二腰曲輪

西支尾根第三腰曲輪

縄張り図は「信濃の山城と館4」松本・塩尻・筑摩編より 西支尾根を登ってきますと、曲輪7になりますが木々の薮で省略します。

曲輪7から下りて空堀ア、尾根を登り

空堀イ

曲輪4の城壁、ここまで汗びっしょりでした。かなりの勾配のある城山です。この城壁を見て感動いたします。

次回 曲輪4から本丸へ

長野県町村誌には木曽義昌の家臣、本山民部の居城と記されているそうです。

塩尻市観光協会 時めぐり

ロマン塩尻第62稿 塩尻市の街道と宿場シリーズ(本山宿)

慶長19(1614)年に、塩尻・洗馬・本山の3宿が新しい中山道の宿に決まったが、塩尻宿や洗馬宿のように隣村から人々を移動させて造った宿ではなく、中世からの集落でした。

江戸から数えて32番目の宿場で、洗馬宿へ30町、贄川宿へ2里の位置にあります。

宿は南から上町・下町に区分され、中央には本陣・脇本陣・問屋場がありました。宿南に八幡宮、長久寺、常光寺があり、宿北には諏訪神社、奈良井川の対岸には池生神社が祀られていたが、一部は廃寺となっています。また、本山は尾張藩木曽との境であったので宿南には口留番所が置かれ、女改めや材木改めなどが行われました。

天保14(1843)年には家数117軒で旅籠は34軒あり、宿の屋敷割りは、洗馬宿の3間間口に比べて4~5間の家が多く見られます。

何回も大火に見舞われたが、現在残る建物は幕末から明治時代の建築で、道に面して平入り出桁造り、千本格子の2階部屋など宿場時代の面影がよく残っています。

なかでも明治以降前後に建てられた秋山家(若松屋)・田中家(池田家)・小林家(川口家)の3軒の住宅は国登録有形文化財に指定されています。

本陣・小林家は文久元(1861)年に仁孝天皇の皇女和宮が徳川家茂に嫁す際や、明治13年の明治天皇御巡幸の際の宿泊所となりました。

各家には屋号が付けられ、当時をしのぶことができます。

また、名物は「そば」で、宝永3(1706)年の雲鈴の隋筆[風俗文選]にそば切り発祥の地が本山であることが記載されています。

史跡では、宿の東裏の小高い山に木曽氏の一族・本山民部が守ったという本山城跡、雨乞い・養蚕・眼病治療の霊験ありとされ多くの絵馬が奉納され、社叢が塩尻市の天然記念物になっている池生神社(池の権現)、道祖神や庚申塔文字碑などが並ぶ下町分石像文化財群などがあります。