久しぶりに登ってきました。砥石城は長野県上田市住吉にあります。

砥石城地図

上田菅平ICから北に国道144号線で1kmくらいに砥石城址の案内が出ています。

案内とうりに進めば公園化され駐車場も備えられています。

大河ドラマに合わせた関係史跡の紹介

砥石城・米山城の登山コース

復元された楼門をくぐり

米山を左手に見ながら登ります。

尾根に着き米山城をまず目指します。

本丸北城壁

本丸

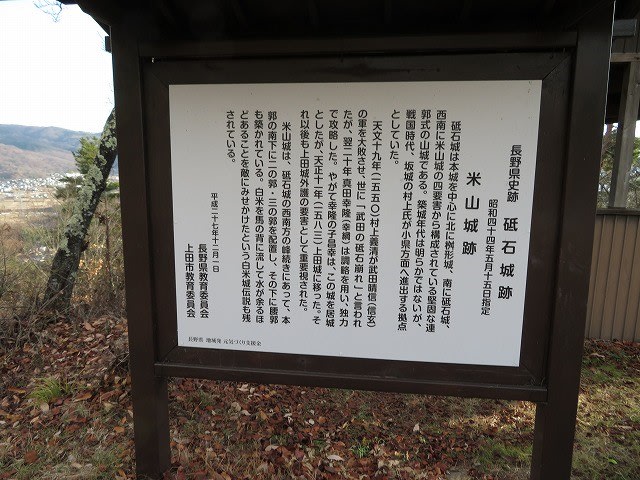

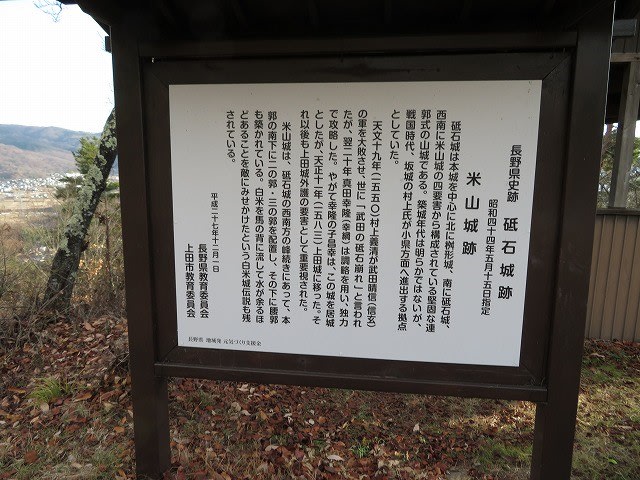

説明文でア四要害の一つとの説明ですが、この米山城は砥石城が築城される前に。小宮山氏が築いたもので、歴史的には異なる時期があったものと私は思っております。

西から本丸を見ています。碑は村上義清

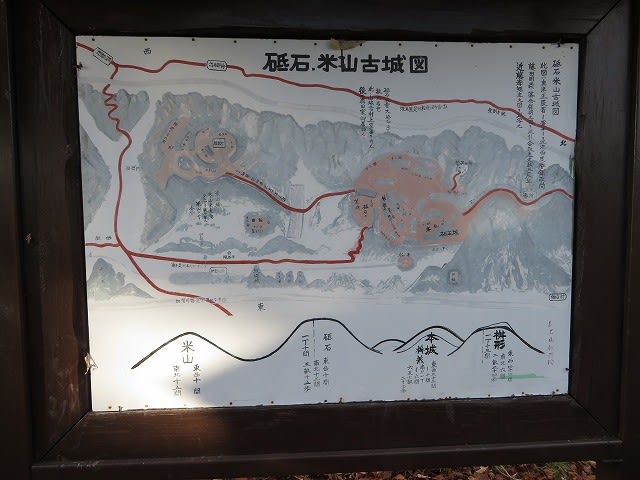

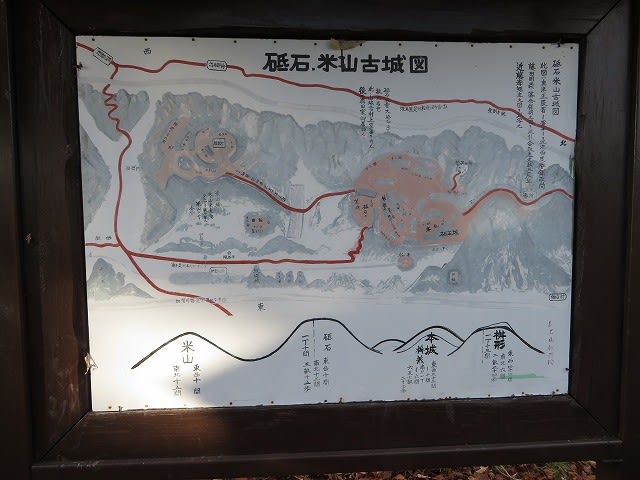

説明文の裏にある略図

砥石城の歴史

歴史

築城年代は不明だが、隣接する真田郷に興った真田氏の外城として築城されたのが最初とされている(当時の状況は不明)。『神使御頭之日記』によれば、天文10年(1541年)5月に海野氏の一族は海野平の戦いにおいて甲斐の武田信虎、信濃埴科郡の村上義清、信濃諏訪郡の諏訪頼重らの連合軍に敗退し、海野棟綱・真田幸綱(幸隆)らは上野国へ逃れる。砥石城は村上義清が小県郡・佐久郡方面の拠点として大改築した(砥石城は、元々南側の出城の名前であったものが、いつしか城全体の呼称になったとも言われている)。

砥石城は村上氏の本拠地埴科郡と上田平との境目に位置し、塩田荘など小県郡の村上領と本領を結ぶ結節点となる最重要拠点と位置づけられ、額岩寺光氏や山田国政ら有力な諸将が配された。

天文10年(1541年)6月、甲斐国で武田信虎が嫡男の晴信(信玄)により追放される事件が発生する。信虎は信濃の諏訪氏と同盟していたが、天文9年(1540年)に海野棟綱の要請で上野の関東管領・上杉憲政が佐久・小県郡へ出兵し、諏訪頼重は武田・村上両氏に断ることなく上杉氏と和睦し、領地の割譲を行った。晴信はこれを盟約違反として、天文11年6月に諏訪へ出兵すると頼重を滅ぼし、諏訪郡を制圧した。

その後、晴信は村上義清や信濃守護・小笠原氏と敵対し、佐久・小県両郡へ出兵する。天文17年(1548年)2月の上田原の戦いにおいて村上方に大敗したが、同年7月の塩尻峠の戦いで小笠原氏を駆逐すると、松本一帯を制圧した。

天文19年(1550年)8月、晴信は砥石城攻めを行い、再び村上義清に敗退する(戸石崩れ(砥石崩れ))。この時の状況については『勝山記』に、「この年の9月1日に信州砥石の要害を御除け候とて、横田備中守をはじめとして、随分衆千人計り討死なられ候。されども御大将は、よく引きたまわり候」と記されている。同年9月、武田家臣となっていた真田幸綱(幸隆)が砥石城の攻略を命じられ、天文20年(1551年)5月に陥落させる。『高白斎記』によれば幸綱の砥石城攻略は「乗取」と記しており、調略を用いたと考えられている。砥石城を含む幸綱の本領であった真田郷の地を与えられた。天文22年(1553年)に晴信は砥石城の改修を命じ、幸綱は小山田虎満とともに城普請を行っている。

村上義清は同年3月に本拠である葛尾城(長野県坂城町)も放棄すると、越後国の長尾景虎(上杉謙信)を頼り亡命した。

砥石城攻略後、天文23年(1554年)8月に武田氏は南信濃の伊那郡の国衆を服属させると北信濃へ侵攻し、北信濃の川中島四郡をめぐり越後の長尾景虎との川中島の戦いが繰り広げる。幸綱も川中島の戦いや、西上野における戦いで活躍している。

武田氏滅亡後の天正13年(1585年)8月2日・8月20日には、上野国沼田郡・吾妻郡を巡る争いから、三河国の徳川家康と、武田家の滅亡後に自立した真田昌幸との間で上田合戦が起こる。徳川勢は甲府から新府城(山梨県韮崎市中田町中條)を通過して上田城へ向かい、幸綱は越後国の上杉景勝と連携して徳川勢と戦った。一方、徳川家康は相模国の北条氏直と連携しており、真田領は両勢が衝突する地点となった。この戦いで、砥石城のほか上野の岩櫃城・沼田城などは上田城の支城として利用された。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは中山道を西へ進む東軍の徳川秀忠率いる軍勢に対し、西軍に属した真田昌幸は上田城においてこれを迎撃し、秀忠は東軍に属していた真田信幸(信之)に砥石城攻めを命じ、9月5日に城を明け渡させている。

近年の発掘ではめぼしい遺構が発見されず、天正11年(1583年)に尼ヶ淵に上田城が築かれるまでの真田氏の本城は真田本城だったと考えられている。ウィキペディアより

砥石城地図

上田菅平ICから北に国道144号線で1kmくらいに砥石城址の案内が出ています。

案内とうりに進めば公園化され駐車場も備えられています。

大河ドラマに合わせた関係史跡の紹介

砥石城・米山城の登山コース

復元された楼門をくぐり

米山を左手に見ながら登ります。

尾根に着き米山城をまず目指します。

本丸北城壁

本丸

説明文でア四要害の一つとの説明ですが、この米山城は砥石城が築城される前に。小宮山氏が築いたもので、歴史的には異なる時期があったものと私は思っております。

西から本丸を見ています。碑は村上義清

説明文の裏にある略図

砥石城の歴史

歴史

築城年代は不明だが、隣接する真田郷に興った真田氏の外城として築城されたのが最初とされている(当時の状況は不明)。『神使御頭之日記』によれば、天文10年(1541年)5月に海野氏の一族は海野平の戦いにおいて甲斐の武田信虎、信濃埴科郡の村上義清、信濃諏訪郡の諏訪頼重らの連合軍に敗退し、海野棟綱・真田幸綱(幸隆)らは上野国へ逃れる。砥石城は村上義清が小県郡・佐久郡方面の拠点として大改築した(砥石城は、元々南側の出城の名前であったものが、いつしか城全体の呼称になったとも言われている)。

砥石城は村上氏の本拠地埴科郡と上田平との境目に位置し、塩田荘など小県郡の村上領と本領を結ぶ結節点となる最重要拠点と位置づけられ、額岩寺光氏や山田国政ら有力な諸将が配された。

天文10年(1541年)6月、甲斐国で武田信虎が嫡男の晴信(信玄)により追放される事件が発生する。信虎は信濃の諏訪氏と同盟していたが、天文9年(1540年)に海野棟綱の要請で上野の関東管領・上杉憲政が佐久・小県郡へ出兵し、諏訪頼重は武田・村上両氏に断ることなく上杉氏と和睦し、領地の割譲を行った。晴信はこれを盟約違反として、天文11年6月に諏訪へ出兵すると頼重を滅ぼし、諏訪郡を制圧した。

その後、晴信は村上義清や信濃守護・小笠原氏と敵対し、佐久・小県両郡へ出兵する。天文17年(1548年)2月の上田原の戦いにおいて村上方に大敗したが、同年7月の塩尻峠の戦いで小笠原氏を駆逐すると、松本一帯を制圧した。

天文19年(1550年)8月、晴信は砥石城攻めを行い、再び村上義清に敗退する(戸石崩れ(砥石崩れ))。この時の状況については『勝山記』に、「この年の9月1日に信州砥石の要害を御除け候とて、横田備中守をはじめとして、随分衆千人計り討死なられ候。されども御大将は、よく引きたまわり候」と記されている。同年9月、武田家臣となっていた真田幸綱(幸隆)が砥石城の攻略を命じられ、天文20年(1551年)5月に陥落させる。『高白斎記』によれば幸綱の砥石城攻略は「乗取」と記しており、調略を用いたと考えられている。砥石城を含む幸綱の本領であった真田郷の地を与えられた。天文22年(1553年)に晴信は砥石城の改修を命じ、幸綱は小山田虎満とともに城普請を行っている。

村上義清は同年3月に本拠である葛尾城(長野県坂城町)も放棄すると、越後国の長尾景虎(上杉謙信)を頼り亡命した。

砥石城攻略後、天文23年(1554年)8月に武田氏は南信濃の伊那郡の国衆を服属させると北信濃へ侵攻し、北信濃の川中島四郡をめぐり越後の長尾景虎との川中島の戦いが繰り広げる。幸綱も川中島の戦いや、西上野における戦いで活躍している。

武田氏滅亡後の天正13年(1585年)8月2日・8月20日には、上野国沼田郡・吾妻郡を巡る争いから、三河国の徳川家康と、武田家の滅亡後に自立した真田昌幸との間で上田合戦が起こる。徳川勢は甲府から新府城(山梨県韮崎市中田町中條)を通過して上田城へ向かい、幸綱は越後国の上杉景勝と連携して徳川勢と戦った。一方、徳川家康は相模国の北条氏直と連携しており、真田領は両勢が衝突する地点となった。この戦いで、砥石城のほか上野の岩櫃城・沼田城などは上田城の支城として利用された。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは中山道を西へ進む東軍の徳川秀忠率いる軍勢に対し、西軍に属した真田昌幸は上田城においてこれを迎撃し、秀忠は東軍に属していた真田信幸(信之)に砥石城攻めを命じ、9月5日に城を明け渡させている。

近年の発掘ではめぼしい遺構が発見されず、天正11年(1583年)に尼ヶ淵に上田城が築かれるまでの真田氏の本城は真田本城だったと考えられている。ウィキペディアより