「青天を衝け・渋沢栄一」(3話) 尊王攘夷派志士から、徳川慶喜公の家臣へ

タイトルの「青天を衝け」の渋沢栄一は、天保11年(1840)、埼玉県深谷市の養蚕と製藍を営む家に生まれました。来年、2021年、若き心で挑戦を続けた男、渋沢栄一のNHK大河ドラマは「青天を衝け」に決りました。

渋沢栄一は、2023年の新一万円札の肖像としても注目されています。

慶応3年(1867)パリ万国博覧会で徳川慶喜公の弟君徳川昭武公のお供として、ヨーロッパに渡り、文化思想と経済学を学びました。新知識を吸収,維新後帰国し大蔵省に出仕,明治政府の国家予算を作り、国立銀行条例制定などを定めました。明治6年(1873)退官後,第一国立銀行,王子製紙,大阪紡績など500余の会社設立に関与し,朝鮮や中国への投資も企て,日本資本主義の発展に貢献しました。実業教育機関の創設や各種の社会事業に尽力しました。

「日本資本主義の父」と称されました。

晩年は民間外交にも力を注ぎ、ノーベル平和賞の候補に2度も選ばれています。

「青天を衝く」のように高い志を持って未来を切り開きました。「緻密な計算」と「誠意」をモットウに、近代日本のあるべき姿を追い続けました。

渋沢栄一の生涯を紹介します。(伊能忠敬研究会東北志部長 松宮輝明文責)

渋沢栄一は、2023年の新一万円札の肖像としても注目されています。

慶応3年(1867)パリ万国博覧会で徳川慶喜公の弟君徳川昭武公のお供として、ヨーロッパに渡り、文化思想と経済学を学びました。新知識を吸収,維新後帰国し大蔵省に出仕,明治政府の国家予算を作り、国立銀行条例制定などを定めました。明治6年(1873)退官後,第一国立銀行,王子製紙,大阪紡績など500余の会社設立に関与し,朝鮮や中国への投資も企て,日本資本主義の発展に貢献しました。実業教育機関の創設や各種の社会事業に尽力しました。

「日本資本主義の父」と称されました。

晩年は民間外交にも力を注ぎ、ノーベル平和賞の候補に2度も選ばれています。

「青天を衝く」のように高い志を持って未来を切り開きました。「緻密な計算」と「誠意」をモットウに、近代日本のあるべき姿を追い続けました。

渋沢栄一の生涯を紹介します。(伊能忠敬研究会東北志部長 松宮輝明文責)

令和2年2月3日(月)

マメタイムス新聞掲載 松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮 輝明

伊能忠敬研究会東北支部長

安積の学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮 輝明

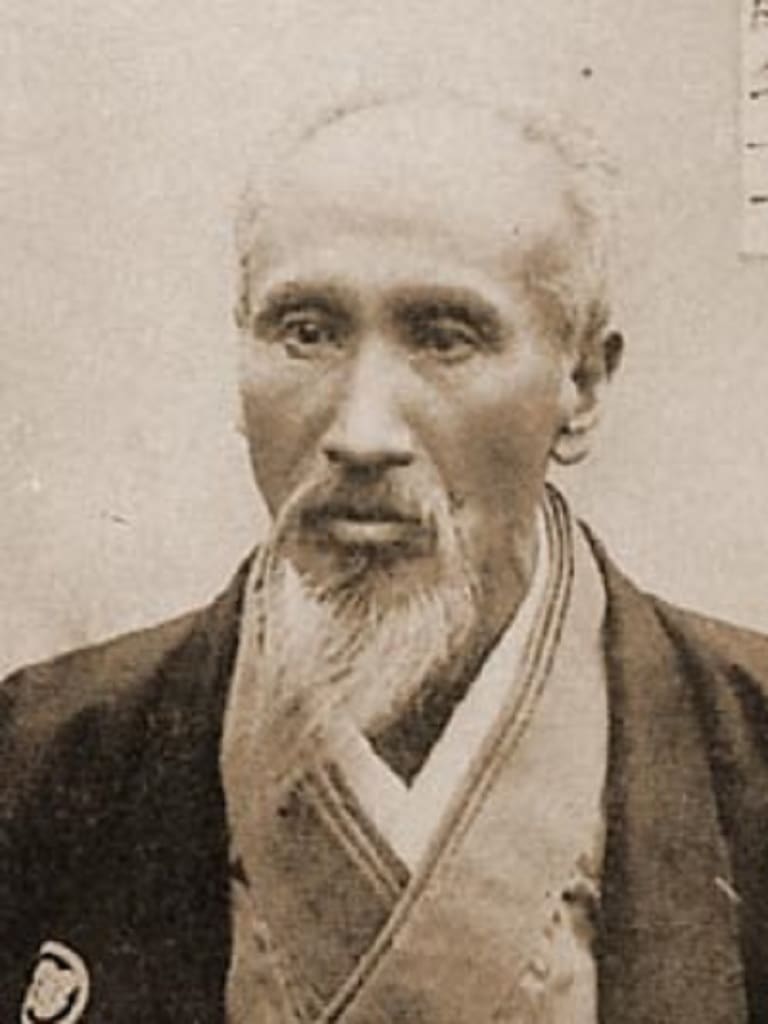

◎尾高惇忠翁

◎尾高惇忠の生家

◎尾高惇忠の生家の煉瓦造蔵(明治時代)

栄一の妻・千代は、天保12年(1841)武蔵国榛沢(はんざわ)郡下手計村で、代々名主を勤める尾高家(渋沢家の支系)の三女として生まれました。

千代と栄一の二人が結婚したのは安政5年(1858)十二月。千代は数え年十八歳で栄一は一つ年上の19歳でした。幼い頃から見知った従兄妹だっただけに、お互い遠慮のない夫婦関係だったといえましょう。

千代は色白で凛とした容貌の幼い頃から向学心の強い、芯のしっかりした気丈な性格の女だったと伝えられています。

千代の長兄・尾高新五郎は栄一の生涯(特に青年時代)に重要な役割を果たしたことで知られています。尾高新五郎は非常に優れた人物として評判で、少年期の栄一の指導役として栄一に学問を教えていました。

渋沢栄一といえば生涯、『論語』をたしなんでいたことで有名ですが、その素養は少年期からの父親の指導とこの千代の兄・尾高新五郎の影響がありました。千代もわずかな時期ではありますがこの兄・尾高新五郎から『論語』をはじめとする学問の指導を受けています。千代にとっても栄一にとってもこの尾高新五郎の存在は親以上に大きかったといえます。