※2023.11.13 糒櫓の部分で、記事を一部追加しました。

10月20日(金)~23日(a月)、関西へ行ってました。

20日は、父の命日で、米原へ墓参。

22日は大阪・茨木の次姉宅へ、23日は兵庫・西宮の長姉の入所施設で面会。

で、21日(土)がフリーで、久し振りに大阪市内などを巡りました。

若い時、10年ほど(通算)、大阪で勤めていたのです。

天満橋近くの宿から

大阪城➡藤田美術館➡京橋駅➡天満橋➡大阪歴史博物館

ほぼ歩きでした。

さっそく、大阪城へ。 西外堀から、乾櫓、京橋口を撮影。 朝 9時4分

大手門の手前で。 堀に千貫櫓が映る。

桜門手前から、東方向の、内堀(空堀)や生駒山系を撮影。

観光客も多く、8,9割は外国人で、特に韓国人が目立った。 朝 9時22分

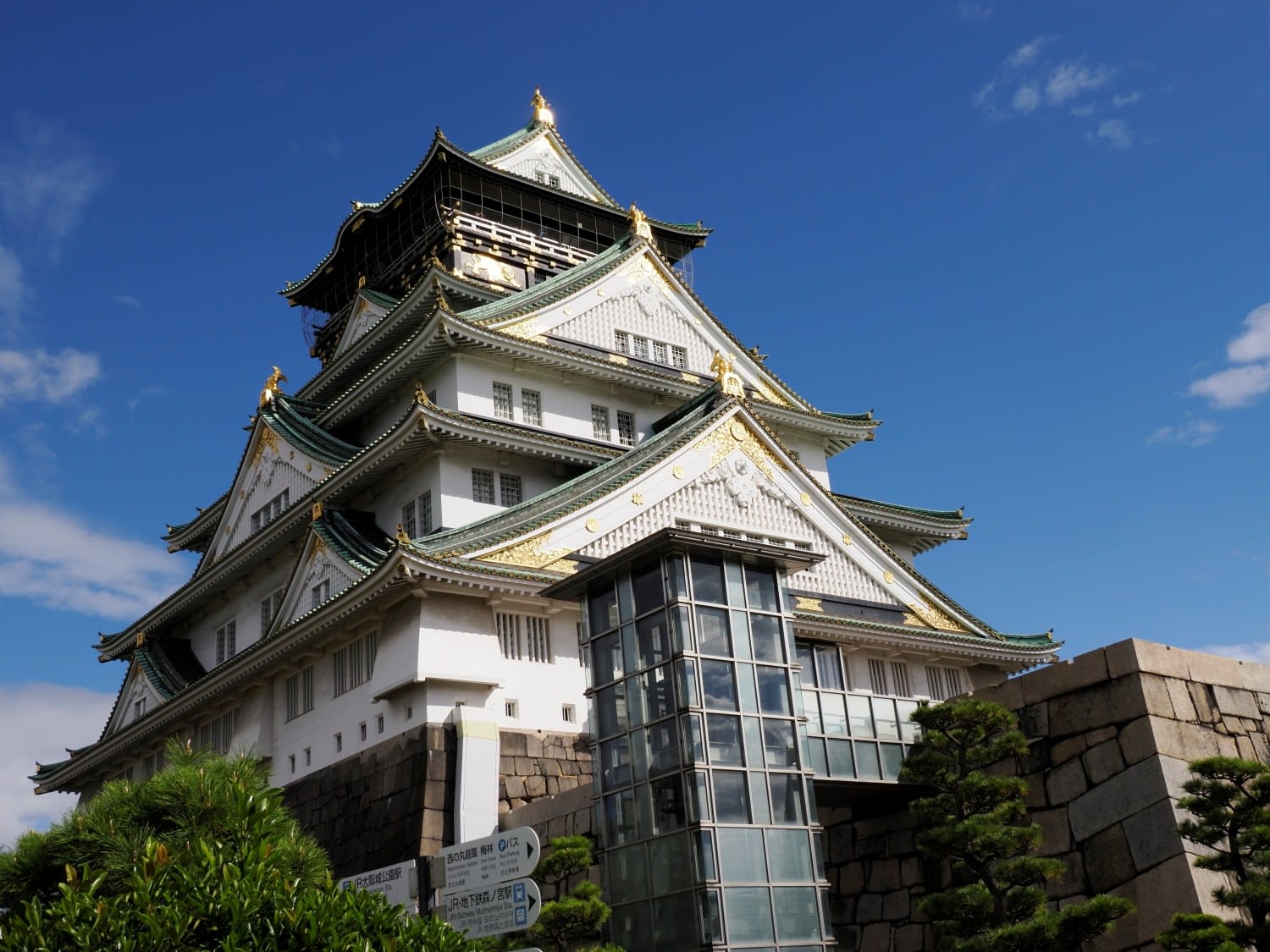

中学校の修学旅行で初めて来て、大阪勤めのときは、毎日、眺めていました。

(南側の外堀沿いに、勤めていたビルがあった)

天守閣の手前の、三ライザ大阪城(旧陸軍第4師団司令部庁舎)の玄関ホールで撮影。

私が大阪にいた頃は、大阪市立博物館だった。 今は、お洒落なショップやレストラン

に変わっている。

玄関ホールから外を撮影。

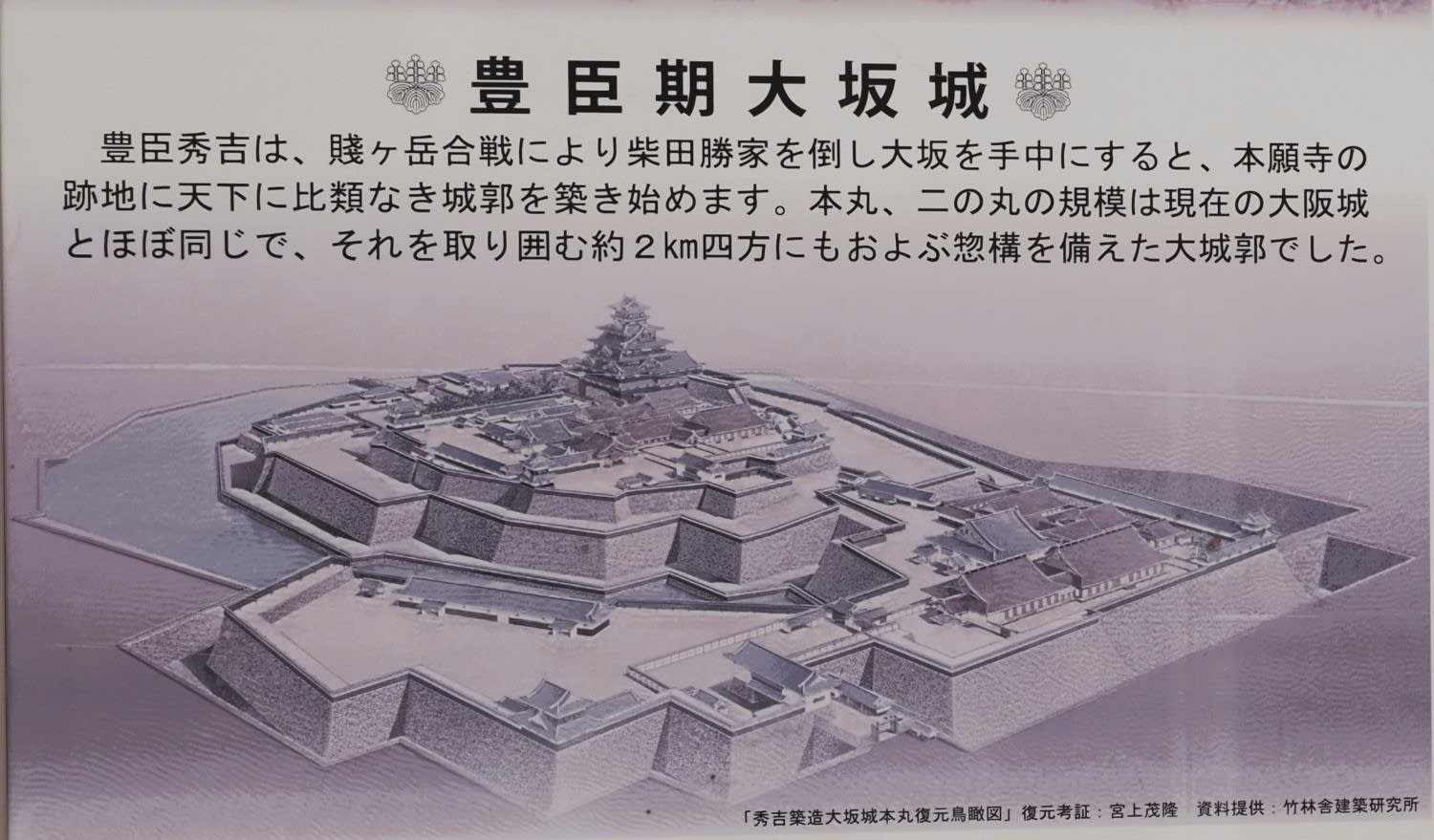

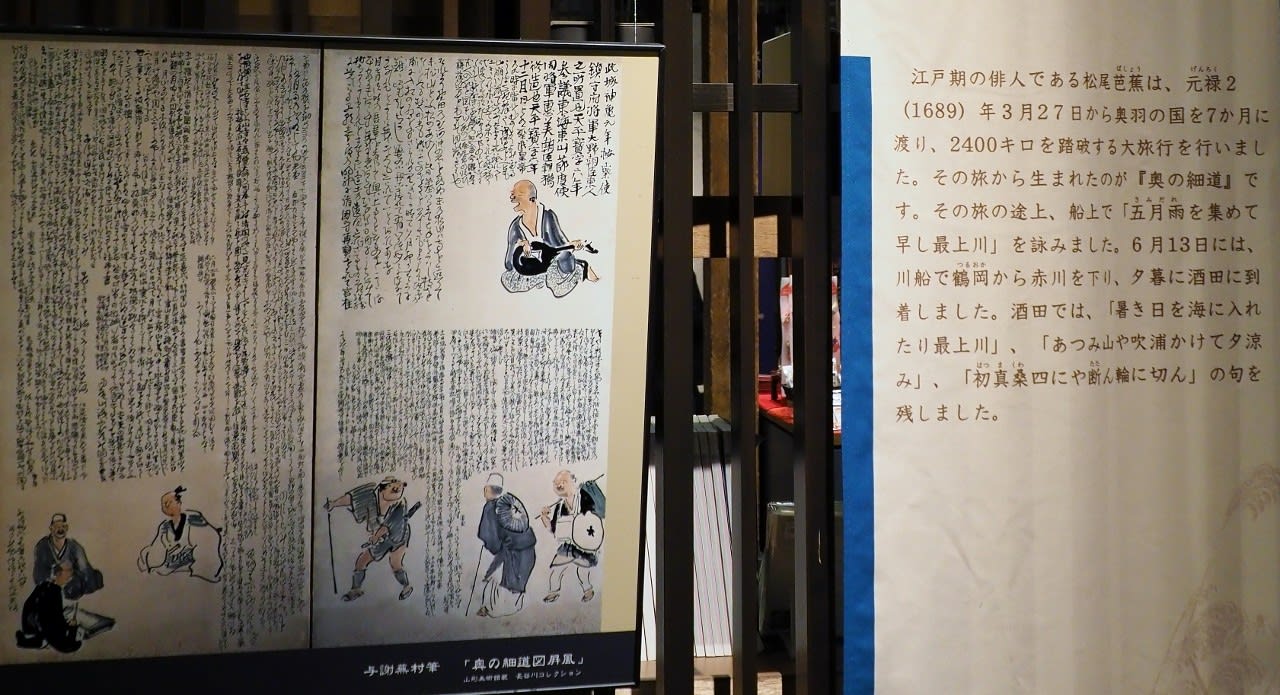

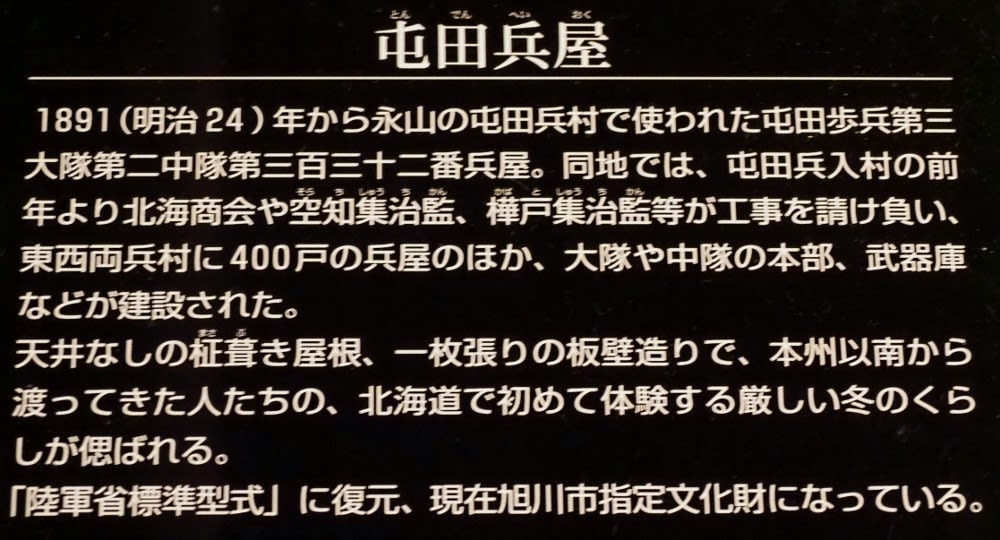

1階の片隅に、展示室「特別史跡 大坂城跡」があったので、いくつかの、展示パネルを撮ってみました。

ウィキペディアより引用

城内最大の巨石は備前国岡山藩主池田忠雄が運んできた本丸桜門枡形にある蛸石で、重量は最大130トンと推定され、エジプト・ギザの大ピラミッドの積石が1個約2.5トンであるのと比べ、その巨大さが分かる。ただし厚さは40cmたらずしかない。

石山本願寺の復元模型

信長が石山本願寺との合戦で、10年も要したのは、こんな堅固な城だったから。 疑問だった点が、一つ解消。

豊臣時代の大坂城天守閣は、黒色だった。

北側から撮った、大坂城の写真パネル。 坂の字がかかったビルが若い時、勤務していたビル。

天守閣の横を通って、北側に回ります。 天守閣には、まだ一度も上ったことが無い。

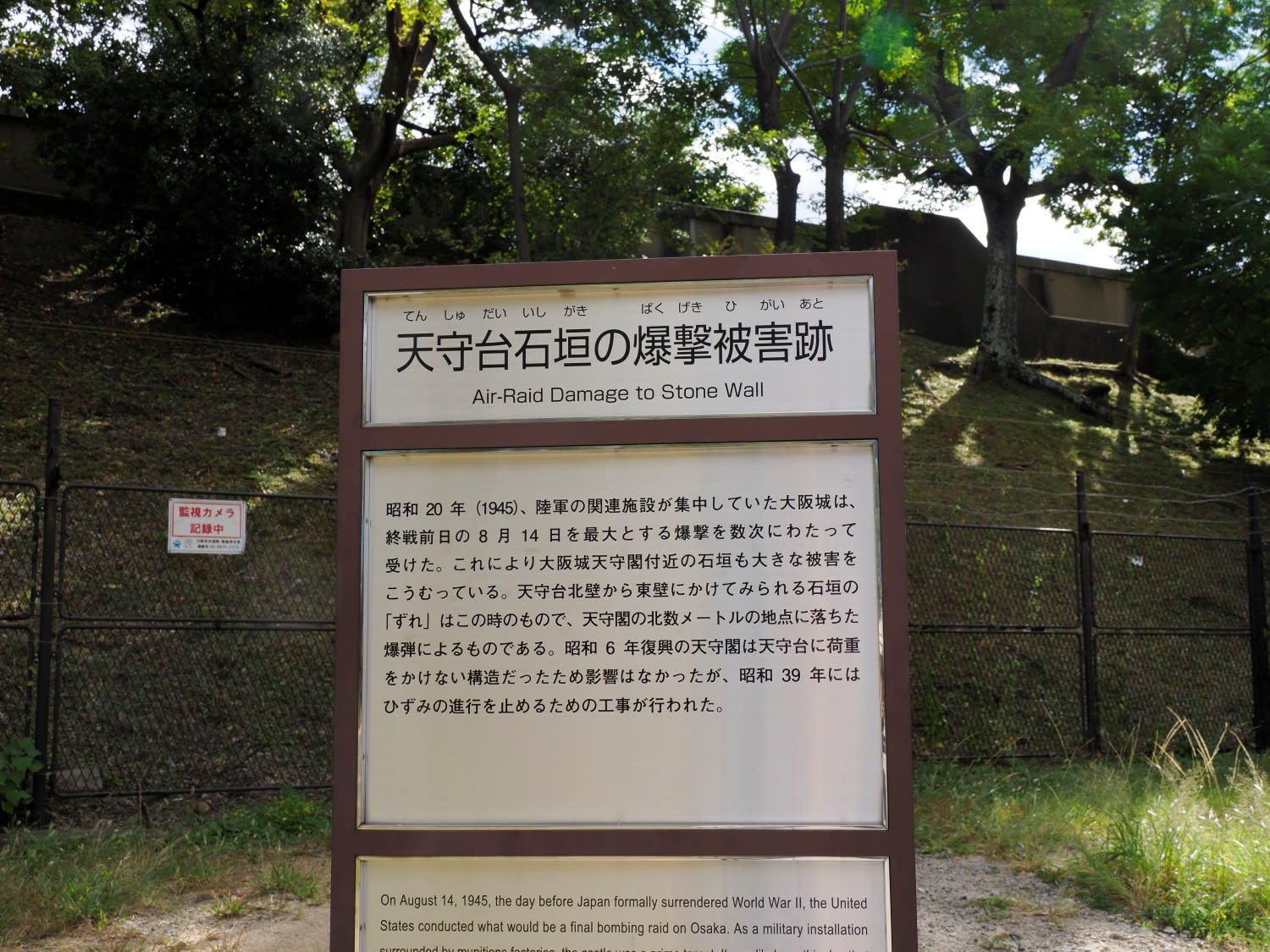

天守台石垣のずれた痕跡。

その天守台の沿って、北端に進むと、OBP(大阪ビジネスパーク)のビル群が美しく立ち並ぶ。

観光客は、こっちには一人も来ません。 10時5分

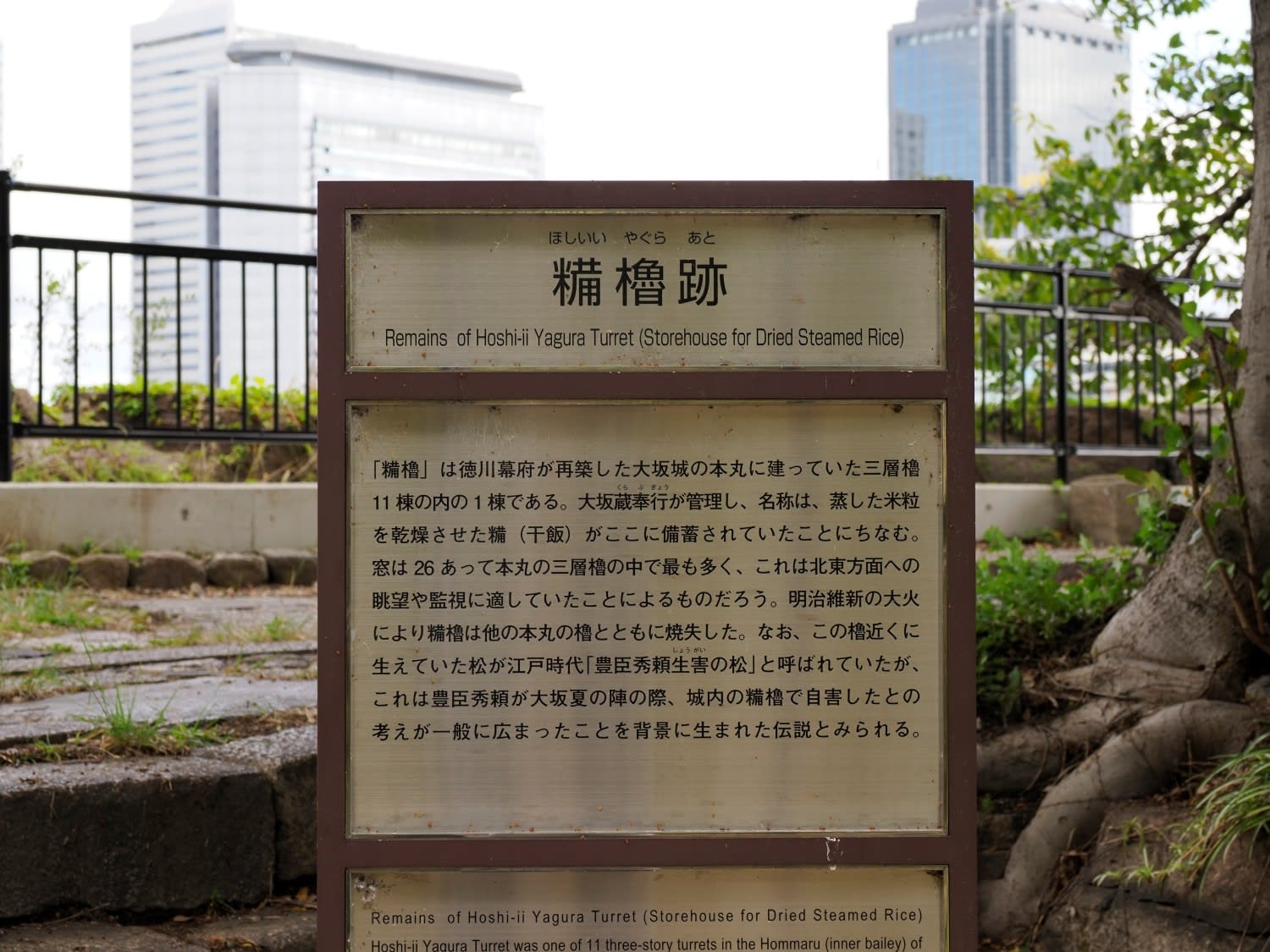

糒櫓跡の説明板がありました。

祭祀の場所になっている。

高い石垣から、下を見る。 青屋門と大坂城ホール

2023.11.13 追加

逆に青屋門付近から糒櫓跡(ココと表示)を眺めた写真

ここの石垣が、日本一の高さで、糒櫓の奥に、豊臣期の天守閣があった。

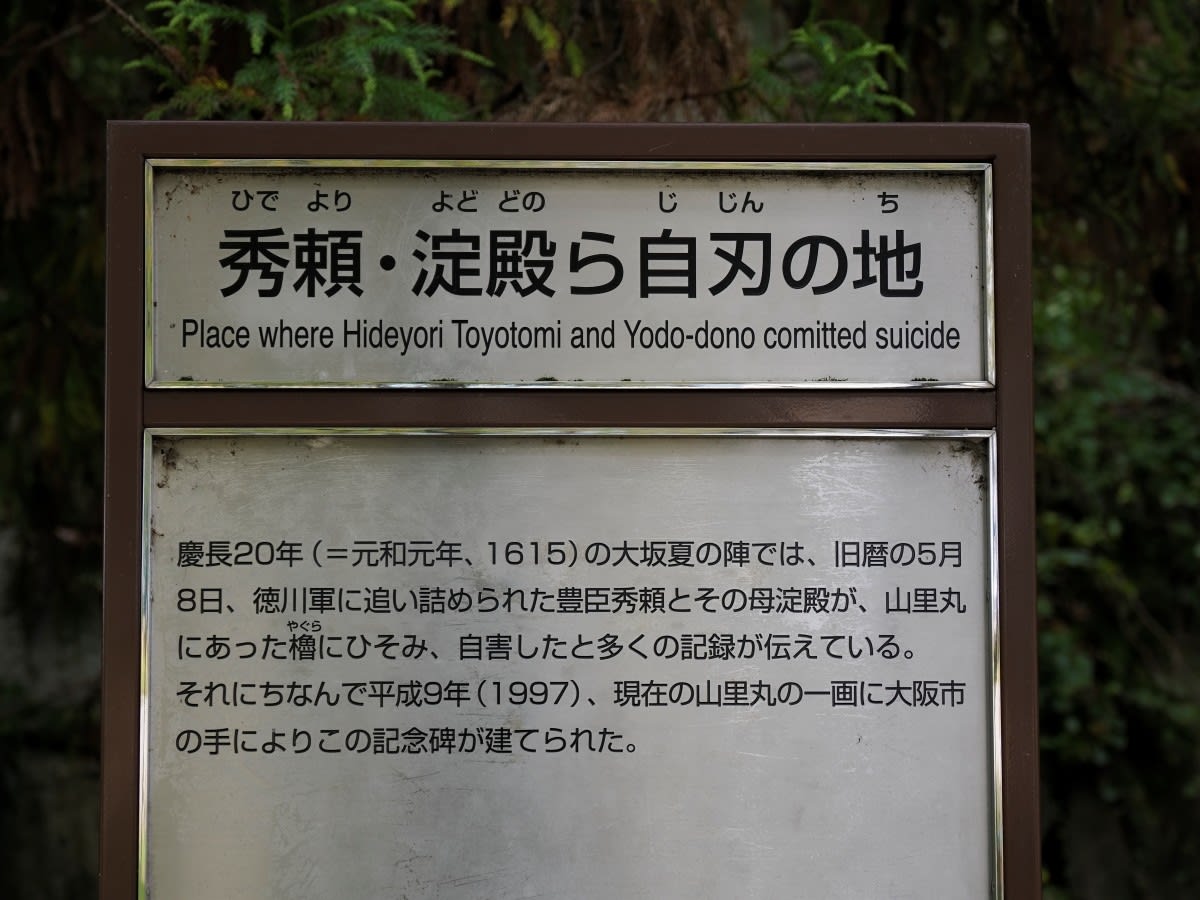

山里丸にて、秀頼、淀君の自刃の地。

淀君の3回もの落城、家族の最期と別れ・・・なんという宿命

山里丸から、極楽橋を見る

クリスタルタワーに、映る雲が美しい。 10時44分

こちらは、大阪歴史博物館から撮った大坂城。 16時6分

同じく、少し下の階から、ちょっと異様な感じに。 16時35分

約30年ぶりに、訪れた大坂城、城は変わっていなかったが、周りの、いろんなものが変わっていた。

の

の

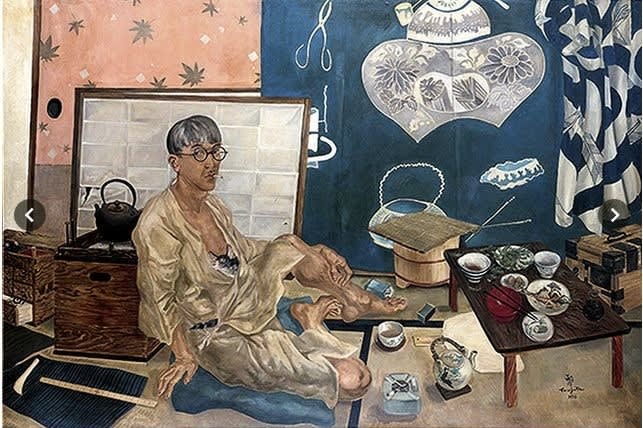

難波田龍起 《風景》 1956 油彩キャンバス

難波田龍起 《風景》 1956 油彩キャンバス

手書きのキャプションもいい。

手書きのキャプションもいい。