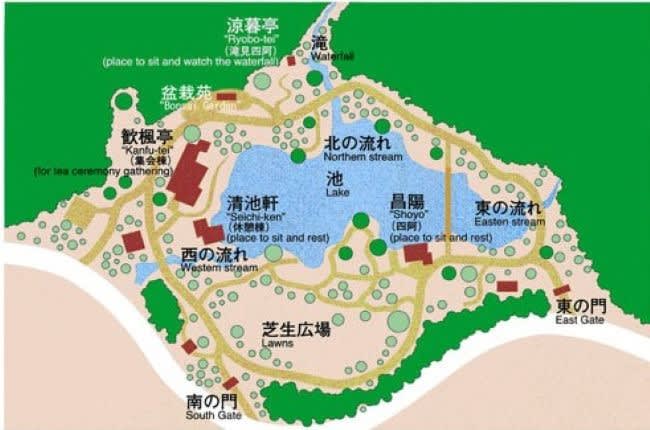

広大な昭和記念公園のなかにある日本庭園、盆栽苑は、そのなかにあってコンパクトです。

過去にも数回紹介していますが、少し中途半端な内容でした。

今回は腰を据えて撮影・・・といっても約30分ですが(2021年9月29日15:24~15:57)

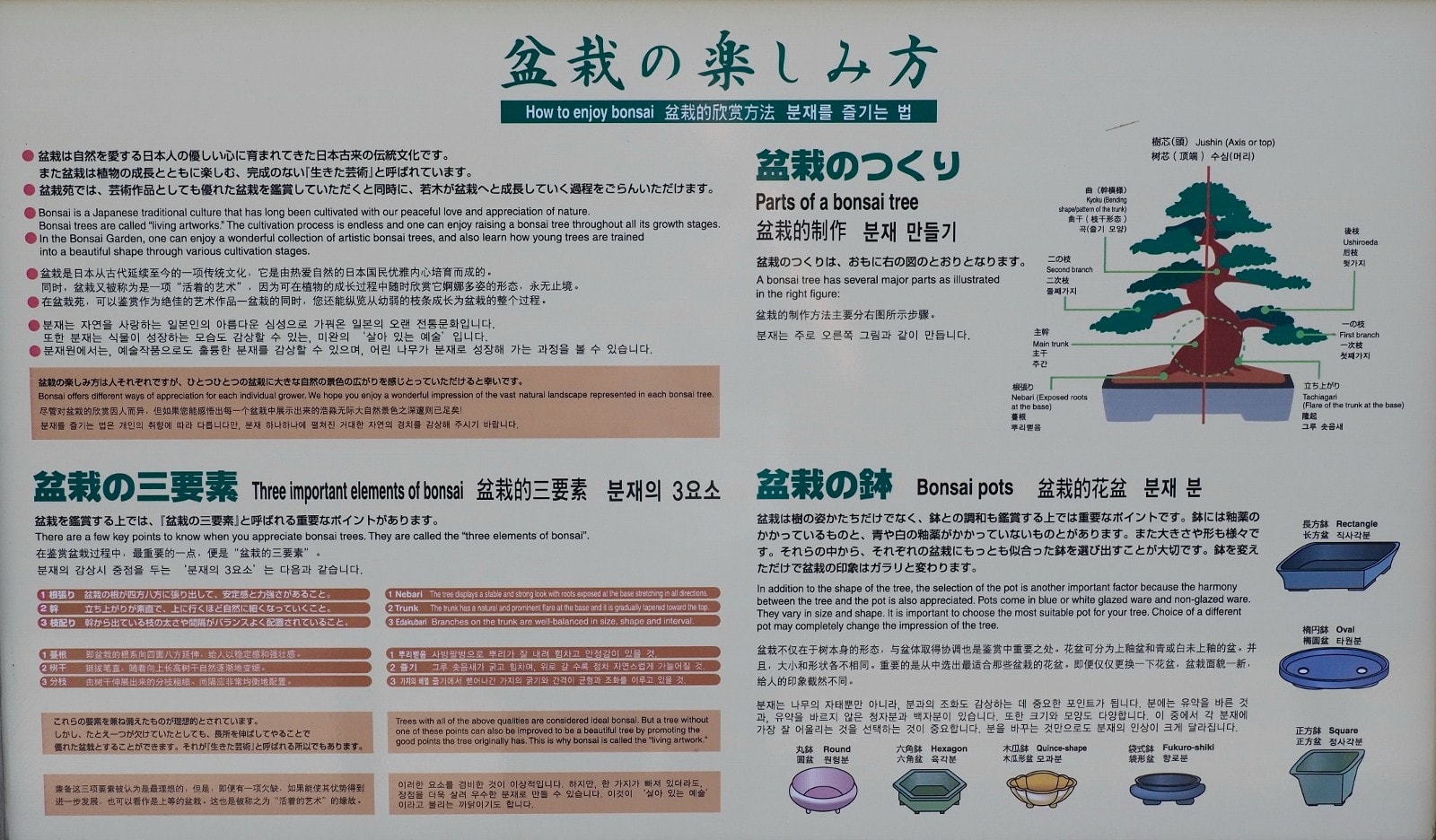

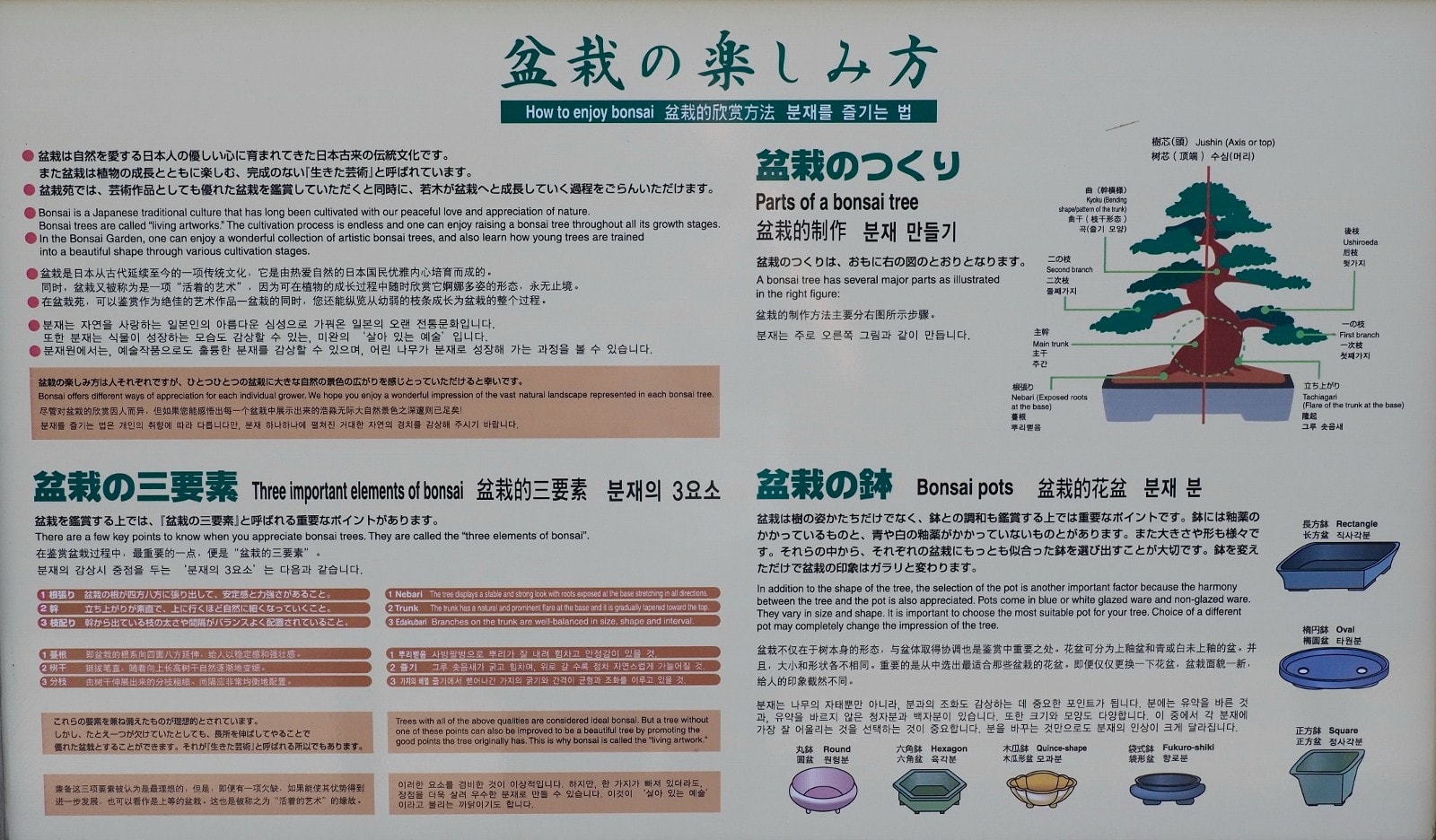

苑内のキャプションも初めて撮影・・・Bonsaiは、世界でも通じる言葉なんだ。

なお、床飾りが楽しめる讃樹亭は、コロナ対策のためクローズしていました。

”盆栽は植物の成長とともに楽しむ、完成のない「生きた芸術」”・・・なるほどと思いました。

では学習ゾーンから

紅葉が始まったハゼ。 樹形が面白い。

《宮様かえで》

和名は”タイワントウカエデ”(台湾唐楓)。宮様かえでの由来は、昭和初期に伏見宮殿下の庭園にあった

「台湾唐楓」原木の種子から園芸家が育て、園芸界に「宮様かえで」の名で流通させたことによるもの。

この樹の推定樹齢が90年ということは、まさに昭和初期の流通が始まった頃の樹ですね。

樹高は最大10m程度になる樹、それが高さ1m弱ぐらいに抑えられている・・・中国の纏足を思い起こし

ます。 樹にとっては、栄養や水は十分かもしれませんが、枝を切り詰められたり、曲げられたり、締め

付けられたり・・・苦痛だったでしょうね、自然の姿を羨んだことでしょう。・・・こういうと動物愛護

運動家が動物の虐待を非難するのと同じようなトーンですが、私は、植物に苦痛を与えるかもしれません

が生命を尊重して愛情をかけているならば、仕方ないのかなと思います。人間の傲慢さではあるのですが。

あと半月もすれば、黄葉が見事なことでしょう。

根張りの部分をアップで。 どっしりとした根、苔と新芽と若葉の緑が美しく、かわいい。

《日高ミセバヤ》

北海道日高地方の海岸沿いから高山にかけての岩場に見られるベンケイソウ科植物です。

ミセバヤの中でも特に小型の種類で、秋になるとこのように鮮やかなピンクの花が咲きます。

ミセバヤって、和の言葉ぽいなと思ったら、深山でこの花を見つけた吉野山の法師が「君に

見せばや(見せたいものだ)」と歌の師に文を添えたことが始まりとか。

展示ゾーンでも岩に張り付いたような盆栽があり、しばらく見入りました。

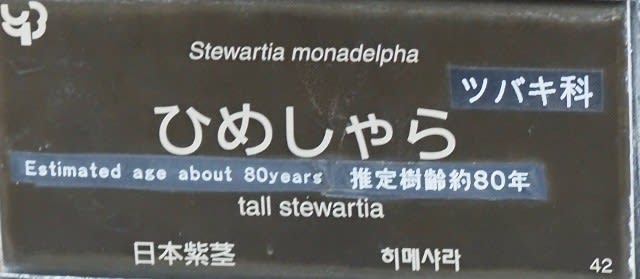

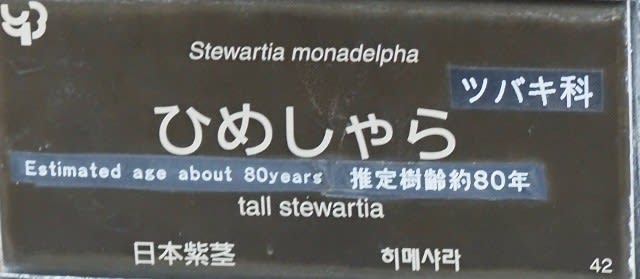

《ひめしゃら》

和名のヒメシャラは、誤って娑羅樹(仏典にでてくる聖樹)と伝えられたナツツバキ(別名:シャラノキ)よりも小さいことによるものとか。

樹の肌がサルスベリのようにつるつる。 そのへんも、カラーよりモノトーンの方が見やすいかな、と思って色抜きにしました。

盛り合わせのような草花盆栽。 最初、草花の盆栽って、ピンとこなかったのですが

鉢植えなどの普通の草花に比べると、野趣のテイストがでているのかな。

《キバナコスモス ”レモンブライト”》

「こもれびの里」に咲いていた約400万本の”レモンブライト”の印象が残っていただけに、この飄々

とした立ち姿の”レモンブライト”は、最初はインパクトがなかったのですが、飄々感がなぜか和の

魅力に思えてきました。

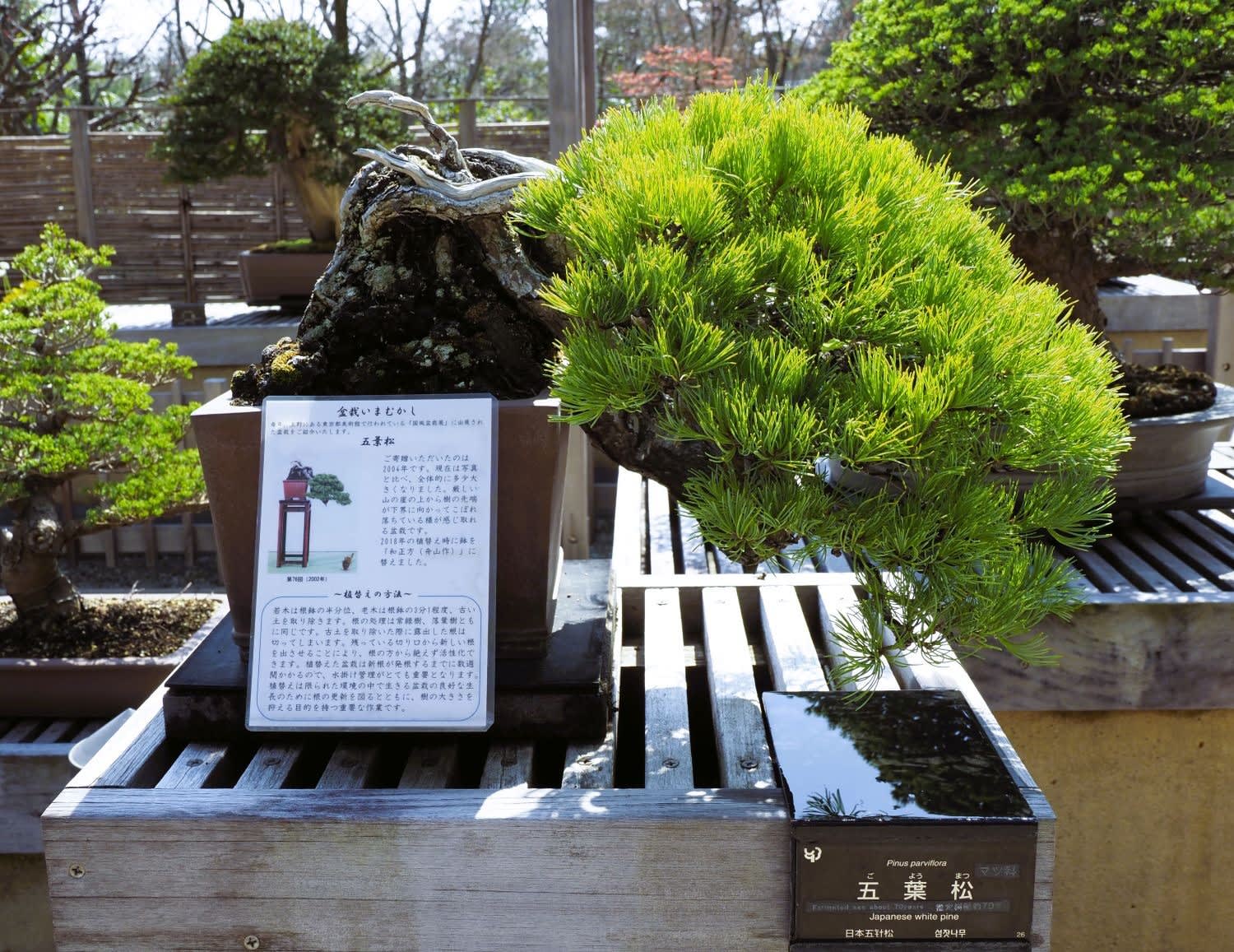

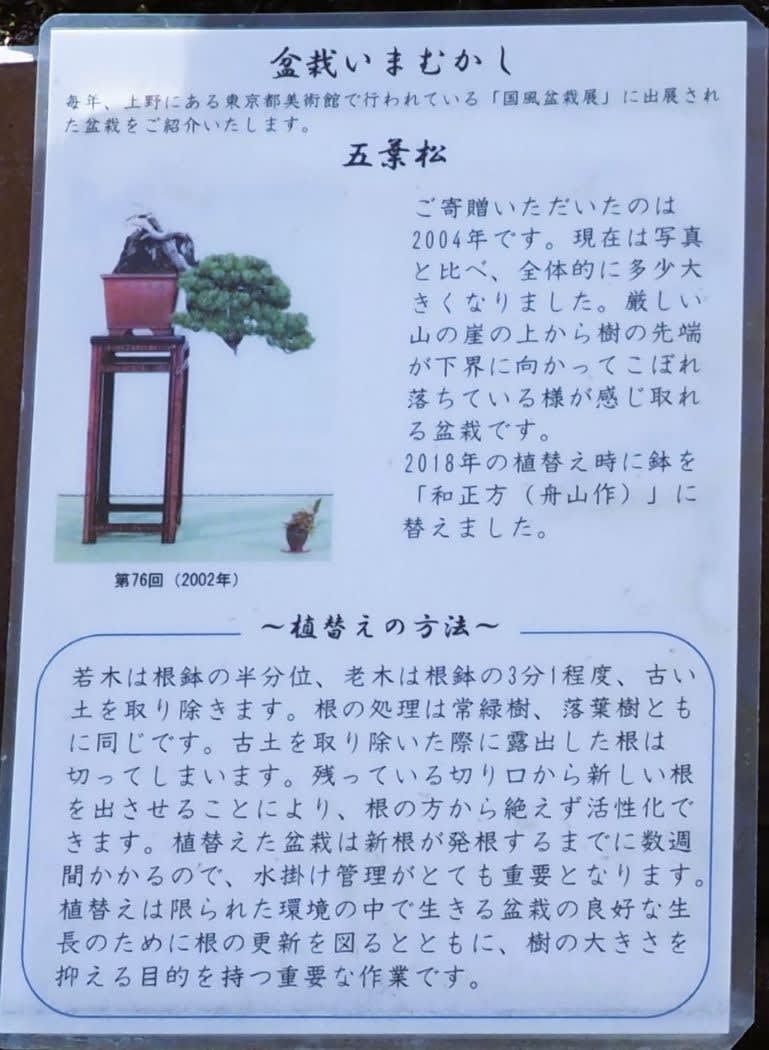

《五葉松》

五葉松の樹齢別展示。 年を経るごとに少しずつ樹高も伸びていきます。

幹の形が、腰をちょっと捻った仏像のスタイルを連想させます。

《蝦夷松》

この盆栽苑を代表する名樹だと思う”サバ幹の蝦夷松” 風格を感じます。

昭和9年当時の樹形は山水画を思わせます。 国後島で、厳しい自然に揉まれて育ったんだろうなと、勝手に推測。

見上げる角度で撮ってみたものです。

《千島アサギリソウ》

南千島産種の朝霧草、一般の朝霧草よりも葉が、より繊細でコンパクトにまとまるため、草物盆栽愛好家達に好まれるとか。

朝霧草の名前は、美しい草姿が朝霧が煙っているように見えることに由来・・・なるほどです。

《フジバカマ》

先ほどは、寄せ植えでフジバカマがありましたが、目立ちませんでした。 ソロをとると

俄然、引き立ちます。

蜂が蜜を吸いに来たところ。

《ケイトウ》

こもれびの里でみた野鶏頭は、毒々しい赤色でしたが、こちらはショッキング・ピンクで可愛らしい感じ。

《ナツハゼ》

ナツハゼは、花や果実を観賞するだけではなく、果実を生食やジャムなどに加工して楽しむブルーベリーの仲間。

この樹にも結構、実がついています。

紅葉と果実をアップで。

《ケヤキ》

「けやき」は「けやけき木」が名前の由来。 「けやけき」は”目立つ、ひときわ優れている”

という意味があり、姿のみならず、清水寺の舞台の柱など、材としての優れた特性も持ってい

ます。 立川の街にも欅並木が多い。 この樹、樹齢40年ですが樹高は1mにも満たない、

盆栽、根付、雛祭りの調度品など、日本人はミニチュア化のDNAを持っている。

《紀伊上臈ホトトギス》

紀伊半島南部の固有種で、優雅な姿から江戸時代の大奥の女中の役職名である上臈(ジョウロウ)

そして、花の内部の模様が杜鵑(ホトトギス)に似ていることからこの名がついている

環境省レッドデータブックにも掲載されており、和歌山県・奈良県では絶滅危惧Ⅱ類、三重県では

絶滅危惧Ⅰ類に分類されてる。

《白花ホトトギス》

ホトトギスという名前は、花の斑点が、野鳥のホトトギスの胸にある斑点のように見えることに由来。

「白花杜鵑草(シロバナホトトギス)」には斑点がなく、真っ白い花を咲かせる。

鉢の右側が欠けているのかな? でもそれも風情に見えます。

《ブーゲンビレア》

オシロイバナ科なんだ。 熱帯性の低木で、色鮮やかな花の印象があります。

ブーゲンビレアの盆栽画像をWebで見ると、溢れるように咲いた樹が多いのですが、この樹は

ちらほら咲いている感じで、そのせいか和のテイストを感じる。

《キハギ》

ハギの仲間のなかでいちばん樹木らしいことから「木萩(きはぎ)」の名が付いたとか。

小さい花なので、目立たないのですが、白い砂利のなかだと引き立ちます。

《野梅》

樹齢110年の幹の貫録。

《真柏》

サバ幹もここまでくると、かわいそう・・・と思う。

樹齢300年以上、小さい頃にどんな試練があったのだろう。

展示ゾーンにある《日高ミセバヤ》

磯の小島の上のを思わせる洒落た雰囲気。 ここにも蜂が。

花のアップ。 可愛くて面白い。

《いわしで》

カバノキ科の「シデ(四手)」類の一種で、このイワシデはシデの中では最も葉が小さく

幹肌や枝打ちに独特なものがあるため人気が高いとか。

面白い樹形。

ゴツゴツした幹肌をアップで。 樹齢130年だもんね。

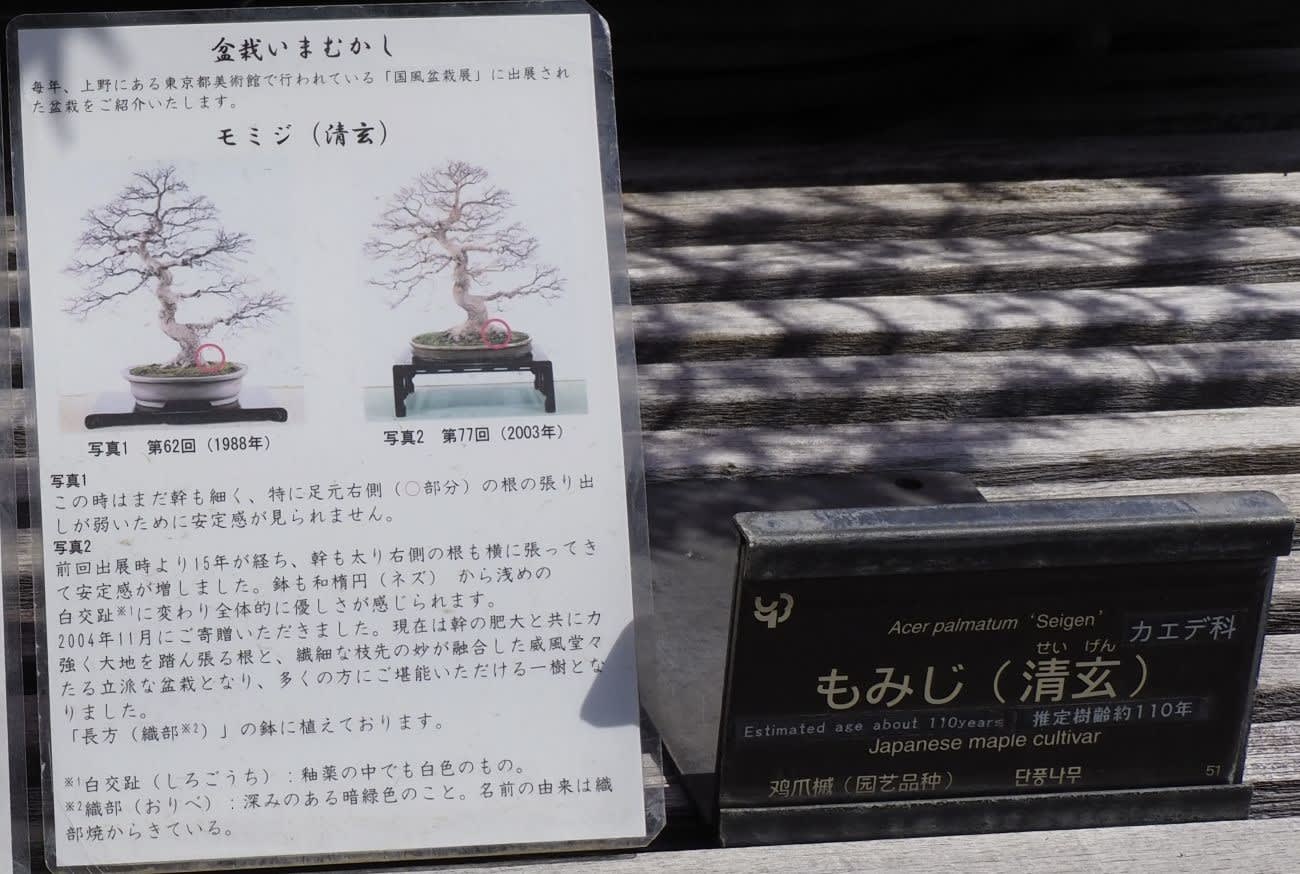

《かえで》

根が岩を巻いて、美しい樹形! 樹齢約110年 紅葉もきれいだろうな。

最後にすっきりした《キキョウ》で締めです。