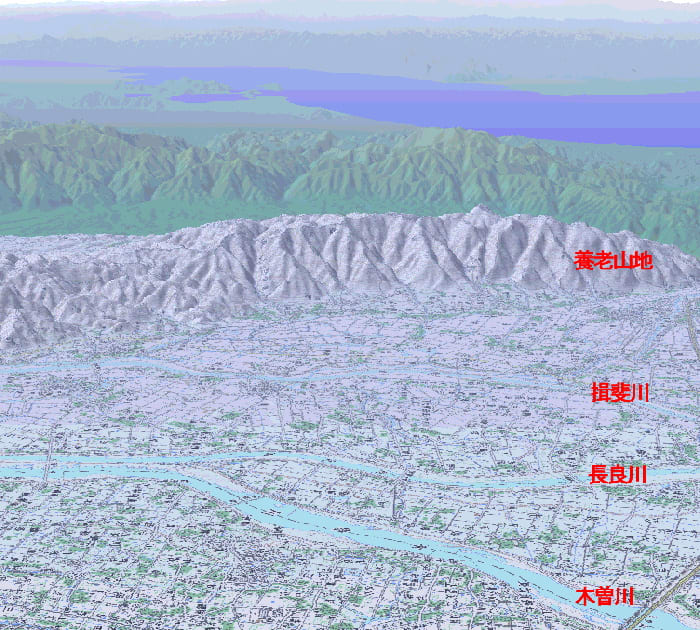

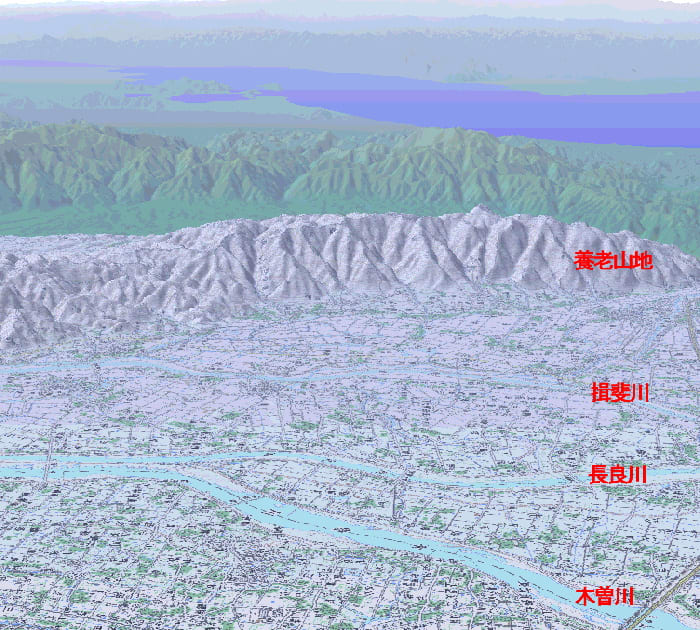

養老山地と濃尾平野との境界が養老断層であり、その上に扇状地ができた

長さ30kmの養老山地山麓に14面、数え方によっては16面の扇状地がある。養老山地と濃尾平野の境界斜面が扇状地である。

各河川とも、扇央では流路を変えながら砂礫を厚く堆積、流れそのものは伏流水になった。ふだんは水がないので、川ではなく、谷と言われる。

扇端のわき水が多い湧水帯には扇端集落ができた。養老山地では、扇端集落の水を全部集める形で津屋川・揖斐川が流れる。

揖斐川の洪水は濃尾平野全体の洪水を起こし、非常に大きな被害をもたらす恐れがある。このため、養老山地の治山治水事業は、きわめて重要である。

養老山地の扇状地

①扇頂

扇頂は山地と平野の境界部分である。山地を流れる谷が、平地に出ると、扇頂を中心とする同心円状に砂礫を堆積する。養老山地の谷は、養老山地の隆起速度が速いために、砂礫運搬量が多い。しかし、近年、扇頂上流の谷にせき(砂防ダム)が多数つくられて、扇央への砂礫運搬量・堆積量を減らしている。

②扇央

河川が伏流、水無川となる。洪水のたびに流路を変えて砂礫を堆積する。同心円状の扇央ができる。

大雨のたびに流路が変わると、扇央でも扇端でも、洪水の被害が大きくなる。そこで、洪水でも流路の変更がないように、扇端の流路を堤防で固定する。しかし、堤防で両岸が固定されると、川床に砂礫が堆積して天井川になっる。流路が高い位置に上がり、洪水の危険性がある。

天井川の洪水を減らすため、上流域では植林や砂礫採取が続けられ、天井川の洪水量を減らしている。また、天井川の川幅・深さを小さくつくり、洪水の流量をへらして、天井川による洪水被害を少なくしている。

③扇端

わき水が豊富である。集落と畑作中心の農業が盛んである。養老山地の扇端集落は多い。名古屋・大垣・四日市などの工場への通勤者が多く、扇端集落の昼間人口は少ない。

扇央・扇端のみかん畑の手入れがなされず、荒れている。

鉄道近鉄養老線が集落内を通過しない。大垣と四日市間の軍需物資輸送のために建設された鉄道であった。

多様な扇状地整備

①扇央の河川をまっすぐにする(盤若谷型)

砂防ダム(せき)を階段状に多数並べ、水勢をおさえる。洪水の勢いが弱まるので、堤防を直線にすると、あとの維持費用が安上がりである。

②河川整備を公園整備と関連づける(羽根谷型)

山中の谷に砂防ダム(せき)を多数建設し、洪水の最大流量を減らして、河川の幅を減らす。川幅を変えたり、流路を曲げたりし、景観を向上させることができる。人為的に自然環境を復活させる。

③河川を途中で切断する(小倉谷型)

扇端の先まで砂礫を運搬する河川を、途中で無理に流れをとめる。途中で別の河川に合流させる。

④少しずつ砂防ダム(せき)を増やし、自然状態を残す(志津谷型)

中小河川で洪水被害の少ない河川では、河川改修が遅れる傾向がある。小さな砂防ダム(せき)は建設されるが、流路を変えるような大改修はない。

(数値地図名古屋)

養老山地北部

(5万分の1地形図津島)

養老山地の南部

(5万分の1地形図桑名)