2020年2月22日14時半ごろ

なんとかホテルに帰り着きまして、ベッドに横たわります。

足さえ痛くなければなぁ。

そうして30分ほど横になったり足の裏を揉んだりしていたのですが、やはりあまり変わらない。。。

なら、もう仕方ないよね!

ということで「止まったら死ぬ」とばかりに、再びお出かけします。

目標まで距離約900m。

さっきまでの歩行速度が1分50mなので……18分!?

それはさすがに辛いですし、そんなに痛い思いをしたいわけでも無い。

ということで、2019年11月岐阜旅行で友人から学んだ姿勢を見習いましょう。

歩けないならタクシーを使えば良いじゃない。

ということで、駅前(南口)のタクシーを捕まえます。

近くですみませんね。(なにせ690円でしたから)

ということで、あっという間に到着しました、防府市青少年科学館ソラールです。

こうした地方の博物館/科学館系は好物なんですが、残念なことにここは公式サイトの情報量が少ないため、面白いかどうかの予想が付かなかったんですよね。

そのため予定からは外して、暇が出来たら行こうと思っていました。

暇、できちゃったね!

ということで、進みます。

丘の上にあるのですが、駐車場とソラールの間に道が通っていて、そのため橋を渡るというやや不思議な作りです。

もともとは徒歩で行く予定だったのですが、どう上がれば良いかが分からなかったんですよね。

さすがにタクシーで来るとは思いませんでしたが、結果として「どう上がるか」は杞憂で済みました。

水が張ってあるとちょっとワクワクが増します。

海抜35m!

1日目その6で紹介した水準点が標高14mでしたから、それより21m高いですね。

防府市街地はわりと平らなので、この21mがほぼ高低差だと思って良いでしょう。

ということで入館です。

最初に券売機でチケット(310円)を買ってから入ります。

ほう、パネル展、よいですね。

※確認はしていないですが、内部は著作権的にアウトに決まってますので、撮影自粛

と、なにやらもうすぐ科学実験を行うのだとか。

それは見ないとね!

そんなに人もいないだろうと思っていたら、

どこにいたのか子どもがわらわらと。大人も合わせて20人を越えたかな?

なんか成人お一人様参加は辛いぞ!?

ちなみに実験は、液体窒素(ふしぎな液体ちっそ)でした。

途中、「どうなるでしょうか」クイズを少し外してしまった……勉強不足です。

会場は円筒形で、壁にはらせん階段というかスロープがある広いスペースです。

液体窒素を使ってロケット(のおもちゃ)を飛ばしたり、おなじみ空気泡をぶっ放したり。

科学心が満たされますね~。

終了後、らせんスロープを上がるのですが……手すりにつかまりながらのったりのったり。

すまんね、お子様がた、気にしないで壁の石とか化石とかを見ていてくれ!

防府の偉人、柏木幸助。

Wikipediaによると、日本で初めて安全マッチを発明し、国産唯一の体温計やジアスターゼの製造にも成功したとのこと。

写真は、見ての通り体温計です。

展望デッキ……が閉鎖されていた。

ぬぬ。

悔しいので撮った館内からの風景

北側です。半世紀以上前にはちょうど写真中央奥に向かって、前回紹介した防石鉄道が走っていました。

トリックアートなお部屋。

平衡感覚とか奥行きの感覚とかを乱すやつです。

他にも触れる物いろいろ。

東京で言うなら、お台場の科学未来館というよりは、九段下の科学技術館って感じですね。

このソラールでは一定間隔おきに視聴覚室というか広い会議室みたいな部屋でスクリーン上映もやっています。

ちょうど良い感じに「Walk of sky~秋と冬の星空~」が始まるので、見ていきましょう。

もう夕方で閉館間近ですので、私の他には1家族と、あと同じくお一人様がいるだけでした。

あー、そうだよねー。

男子小学生だと騒いじゃうよね-。仕方ないね-。

(妨害系ではなく、「これ知ってるぞ○○だ」とか「なにそれー!」みたいなリアクション系です)

さて、そろそろお暇しましょう。

おかげさまで有意義な時間を過ごせました。

途中の科学実験やスクリーン上映もあったので、なんだかんだと1時間半もいましたね。

ちなみにここソラールの売りの1つは、太陽観測ができることです。

館名も、太陽にちなんでいます。

ただ……2月の日没は早いですね。もう30分早く着いていれば、ギリギリ間に合ったかもしれません。

(この日は15時が最終)

出口、アインシュタインの顔があった。

柏木幸助ふたたび。

高感度地震観測施設

地下203mの井戸に地震計が設置されているのだそうです。

正面には、桑山があります。

そして足下には、防府市文化財郷土資料館があります。次の目的地です。

駅前のAEONと、向こうには大平山が見える。

現在時刻16:47

ソラールと郷土資料館の間は崖。結構な斜面です。

エレベーターの扉が実にエジプト。太陽信仰だからですかね?

さあ、エレベーターを降りたら、わりとすぐに郷土資料館に入る扉がありました。

お邪魔しま~……す?

あ、あれ。

なんかすごい暗い。

そしてまさかの「入館16:30まで!」

あー、そうきたかー。

悔しいので、その場で撮れる部分を少しだけ撮影。

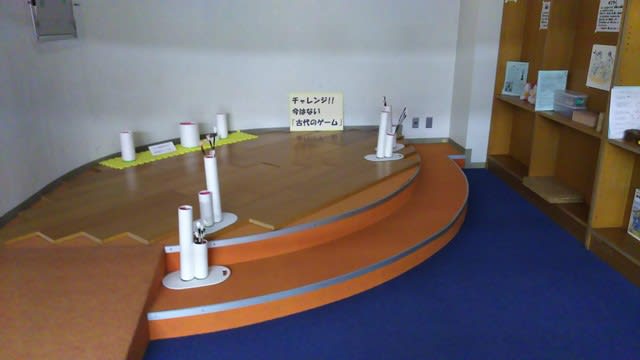

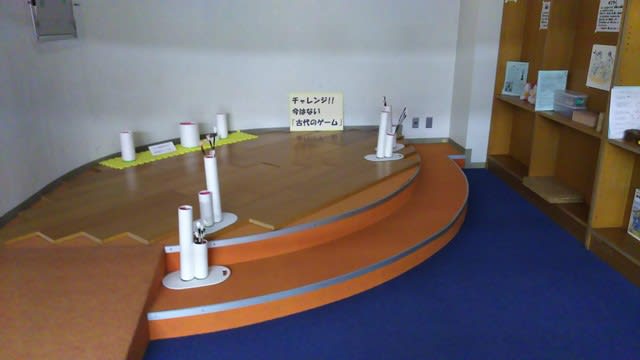

遊べるコーナーです。

と。

物音に気づいたのか、奥の職員スペースからおばちゃんが出てきました。

なんと、電気を付けて、見ていっても良いよという神対応!!!

ありがたや、ありがたや。

改めてこの施設ですが、ここも予備に回していたところです。

しかもソラールを先にしたことからお察しかもですが、優先順位はさらに下でした。

なにせ本当に情報が無く、市のホームページに紹介はあるものの、なんかあんまり物も無さそうだったもので。

だがしかし!

実際には大満足!!

ブチ抜きで割と広い展示スペースがあり、しかも「伝えよう」という姿勢が感じられる良い内容でした。

ジオラマなんかの目を引く物も多いですし。

宣伝足りないよ、防府市!!!

しかもここ、無料だよ!!?

塩田の模型

防府は昔、製塩業がとても盛んでした。

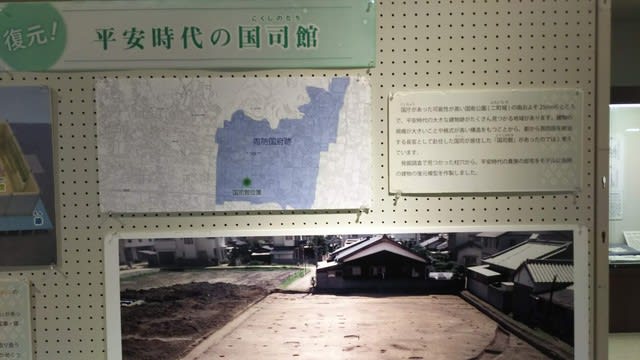

発掘調査にもとづく国府の建物ジオラマ

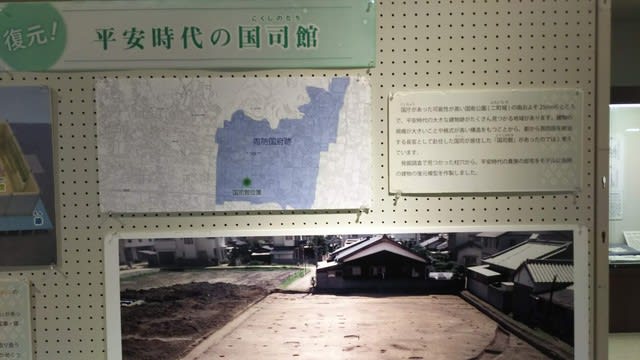

そこから復元した、国司の館ジオラマ

ちゃんとお勉強も出来る!

身舎(もや)、廂(ひさし)、縁(えん)というエリアに分かれていて、どこに居ていいかは身分によるそうです。

へえ、国府エリアのなかでは国司の館は結構南側に位置していたんですね。

倉庫群。人が立って、柱の位置を分かりやすくしていますね。

周防国国司一覧。おお、こんなものまで。

……ん?

てことは?

おお!!!

清原元輔!!!(清少納言のお父さん)

まさかここで映画『マイマイ新子と千年の魔法』に思いを馳せることができようとは、嬉しい誤算です。

ところで延喜七年赴任の源当時さんって、なんて読むんだろ?

てことで今、調べてみました。

「まさとき」さんだそうです。最終官位はなんと従三位中納言!

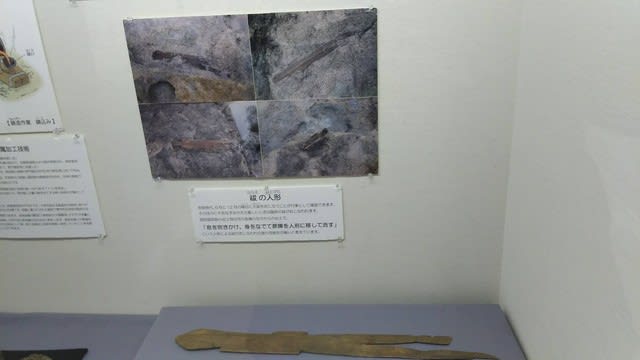

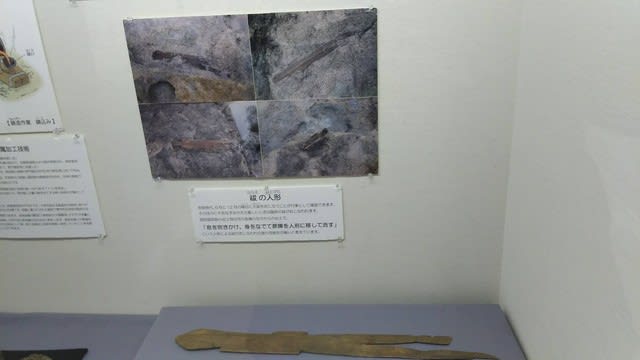

祓の人形。

すごい、『マイマイ新子と千年の魔法』で「お人形なんかも見つかるん? 1000年前のお人形ってどんな?」(うろ覚え)って主人公が聞いてましたが、見つかるもんですね。

あいにくキューピーさんみたいな「にんぎょう」ではなく呪術的な「ひとがた」ですが。

1日目その6で行った国分寺、発掘調査したときの上からの写真が。

国分寺で見たときにこんな写真あったかな。まああっちは仏像がメインだからなぁ。

国分寺金堂の変遷。今が一番高さがあるんですね。

下右田遺跡の条理復元図。

今回、佐波川の西側は足がないので行くのを諦めましたが、有名な遺跡だそうです。今は特に何も無いけど。

家屋が集落として集まっていく過程を追跡できたために有名なのだそうです。

「予定が重なった!」って分かりやすい見出しで、興味を持ちやすくしていますね。工夫の妙。

生産過剰になって値崩れしたのを、瀬戸内海レベルでの生産管理を行って価格を安定させたのだとか。

すごい。

中央の地図で色が着いているのが、塩田ですね。

こうしてみると、竹原(広島県)では塩を買うことを「竹原を買う」とまで表現されるほど竹原の塩は有名だった、と示していましたが、瀬戸内海のいたるところで大規模な製塩はあったんでしょうね。

場所ごとの実際の生産量推移(シェアの推移)とか、ブランド力とかがちょっと気になるところです。

いやあ、異様に楽しかった。

うっかり17時を過ぎてしまいました。

ひょっとしなくても定時ですかね?

おばちゃんは「もう良いんですか?」と言ってくださいましたが、さすがに。

ありがとう、郷土資料館!

今回も移動はしましたが、大半がタクシーなので楽。

続きます。

なんとかホテルに帰り着きまして、ベッドに横たわります。

足さえ痛くなければなぁ。

そうして30分ほど横になったり足の裏を揉んだりしていたのですが、やはりあまり変わらない。。。

なら、もう仕方ないよね!

ということで「止まったら死ぬ」とばかりに、再びお出かけします。

目標まで距離約900m。

さっきまでの歩行速度が1分50mなので……18分!?

それはさすがに辛いですし、そんなに痛い思いをしたいわけでも無い。

ということで、2019年11月岐阜旅行で友人から学んだ姿勢を見習いましょう。

歩けないならタクシーを使えば良いじゃない。

ということで、駅前(南口)のタクシーを捕まえます。

近くですみませんね。(なにせ690円でしたから)

ということで、あっという間に到着しました、防府市青少年科学館ソラールです。

こうした地方の博物館/科学館系は好物なんですが、残念なことにここは公式サイトの情報量が少ないため、面白いかどうかの予想が付かなかったんですよね。

そのため予定からは外して、暇が出来たら行こうと思っていました。

暇、できちゃったね!

ということで、進みます。

丘の上にあるのですが、駐車場とソラールの間に道が通っていて、そのため橋を渡るというやや不思議な作りです。

もともとは徒歩で行く予定だったのですが、どう上がれば良いかが分からなかったんですよね。

さすがにタクシーで来るとは思いませんでしたが、結果として「どう上がるか」は杞憂で済みました。

水が張ってあるとちょっとワクワクが増します。

海抜35m!

1日目その6で紹介した水準点が標高14mでしたから、それより21m高いですね。

防府市街地はわりと平らなので、この21mがほぼ高低差だと思って良いでしょう。

ということで入館です。

最初に券売機でチケット(310円)を買ってから入ります。

ほう、パネル展、よいですね。

※確認はしていないですが、内部は著作権的にアウトに決まってますので、撮影自粛

と、なにやらもうすぐ科学実験を行うのだとか。

それは見ないとね!

そんなに人もいないだろうと思っていたら、

どこにいたのか子どもがわらわらと。大人も合わせて20人を越えたかな?

なんか成人お一人様参加は辛いぞ!?

ちなみに実験は、液体窒素(ふしぎな液体ちっそ)でした。

途中、「どうなるでしょうか」クイズを少し外してしまった……勉強不足です。

会場は円筒形で、壁にはらせん階段というかスロープがある広いスペースです。

液体窒素を使ってロケット(のおもちゃ)を飛ばしたり、おなじみ空気泡をぶっ放したり。

科学心が満たされますね~。

終了後、らせんスロープを上がるのですが……手すりにつかまりながらのったりのったり。

すまんね、お子様がた、気にしないで壁の石とか化石とかを見ていてくれ!

防府の偉人、柏木幸助。

Wikipediaによると、日本で初めて安全マッチを発明し、国産唯一の体温計やジアスターゼの製造にも成功したとのこと。

写真は、見ての通り体温計です。

展望デッキ……が閉鎖されていた。

ぬぬ。

悔しいので撮った館内からの風景

北側です。半世紀以上前にはちょうど写真中央奥に向かって、前回紹介した防石鉄道が走っていました。

トリックアートなお部屋。

平衡感覚とか奥行きの感覚とかを乱すやつです。

他にも触れる物いろいろ。

東京で言うなら、お台場の科学未来館というよりは、九段下の科学技術館って感じですね。

このソラールでは一定間隔おきに視聴覚室というか広い会議室みたいな部屋でスクリーン上映もやっています。

ちょうど良い感じに「Walk of sky~秋と冬の星空~」が始まるので、見ていきましょう。

もう夕方で閉館間近ですので、私の他には1家族と、あと同じくお一人様がいるだけでした。

あー、そうだよねー。

男子小学生だと騒いじゃうよね-。仕方ないね-。

(妨害系ではなく、「これ知ってるぞ○○だ」とか「なにそれー!」みたいなリアクション系です)

さて、そろそろお暇しましょう。

おかげさまで有意義な時間を過ごせました。

途中の科学実験やスクリーン上映もあったので、なんだかんだと1時間半もいましたね。

ちなみにここソラールの売りの1つは、太陽観測ができることです。

館名も、太陽にちなんでいます。

ただ……2月の日没は早いですね。もう30分早く着いていれば、ギリギリ間に合ったかもしれません。

(この日は15時が最終)

出口、アインシュタインの顔があった。

柏木幸助ふたたび。

高感度地震観測施設

地下203mの井戸に地震計が設置されているのだそうです。

正面には、桑山があります。

そして足下には、防府市文化財郷土資料館があります。次の目的地です。

駅前のAEONと、向こうには大平山が見える。

現在時刻16:47

ソラールと郷土資料館の間は崖。結構な斜面です。

エレベーターの扉が実にエジプト。太陽信仰だからですかね?

さあ、エレベーターを降りたら、わりとすぐに郷土資料館に入る扉がありました。

お邪魔しま~……す?

あ、あれ。

なんかすごい暗い。

そしてまさかの「入館16:30まで!」

あー、そうきたかー。

悔しいので、その場で撮れる部分を少しだけ撮影。

遊べるコーナーです。

と。

物音に気づいたのか、奥の職員スペースからおばちゃんが出てきました。

なんと、電気を付けて、見ていっても良いよという神対応!!!

ありがたや、ありがたや。

改めてこの施設ですが、ここも予備に回していたところです。

しかもソラールを先にしたことからお察しかもですが、優先順位はさらに下でした。

なにせ本当に情報が無く、市のホームページに紹介はあるものの、なんかあんまり物も無さそうだったもので。

だがしかし!

実際には大満足!!

ブチ抜きで割と広い展示スペースがあり、しかも「伝えよう」という姿勢が感じられる良い内容でした。

ジオラマなんかの目を引く物も多いですし。

宣伝足りないよ、防府市!!!

しかもここ、無料だよ!!?

塩田の模型

防府は昔、製塩業がとても盛んでした。

発掘調査にもとづく国府の建物ジオラマ

そこから復元した、国司の館ジオラマ

ちゃんとお勉強も出来る!

身舎(もや)、廂(ひさし)、縁(えん)というエリアに分かれていて、どこに居ていいかは身分によるそうです。

へえ、国府エリアのなかでは国司の館は結構南側に位置していたんですね。

倉庫群。人が立って、柱の位置を分かりやすくしていますね。

周防国国司一覧。おお、こんなものまで。

……ん?

てことは?

おお!!!

清原元輔!!!(清少納言のお父さん)

まさかここで映画『マイマイ新子と千年の魔法』に思いを馳せることができようとは、嬉しい誤算です。

ところで延喜七年赴任の源当時さんって、なんて読むんだろ?

てことで今、調べてみました。

「まさとき」さんだそうです。最終官位はなんと従三位中納言!

祓の人形。

すごい、『マイマイ新子と千年の魔法』で「お人形なんかも見つかるん? 1000年前のお人形ってどんな?」(うろ覚え)って主人公が聞いてましたが、見つかるもんですね。

あいにくキューピーさんみたいな「にんぎょう」ではなく呪術的な「ひとがた」ですが。

1日目その6で行った国分寺、発掘調査したときの上からの写真が。

国分寺で見たときにこんな写真あったかな。まああっちは仏像がメインだからなぁ。

国分寺金堂の変遷。今が一番高さがあるんですね。

下右田遺跡の条理復元図。

今回、佐波川の西側は足がないので行くのを諦めましたが、有名な遺跡だそうです。今は特に何も無いけど。

家屋が集落として集まっていく過程を追跡できたために有名なのだそうです。

「予定が重なった!」って分かりやすい見出しで、興味を持ちやすくしていますね。工夫の妙。

生産過剰になって値崩れしたのを、瀬戸内海レベルでの生産管理を行って価格を安定させたのだとか。

すごい。

中央の地図で色が着いているのが、塩田ですね。

こうしてみると、竹原(広島県)では塩を買うことを「竹原を買う」とまで表現されるほど竹原の塩は有名だった、と示していましたが、瀬戸内海のいたるところで大規模な製塩はあったんでしょうね。

場所ごとの実際の生産量推移(シェアの推移)とか、ブランド力とかがちょっと気になるところです。

いやあ、異様に楽しかった。

うっかり17時を過ぎてしまいました。

ひょっとしなくても定時ですかね?

おばちゃんは「もう良いんですか?」と言ってくださいましたが、さすがに。

ありがとう、郷土資料館!

今回も移動はしましたが、大半がタクシーなので楽。

続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます