本日(2019年3月31日)は全国的に〈戻り寒波〉だそうで、

当地も〈花冷え〉に震える寒さ。

気の森・入り口に命を営む桜樹の皆さんも

とまどいながらの7~8分咲きといったところでした。

さて先週のブログでは、

名古屋市緑区の成海神社に参拝したことを書かせて頂きました。

成海神社の所在地である鳴海の地は、

江戸期においては東海道五十三次・第四十番・鳴海宿として

大いに栄えたという土地柄だけに、こう歩いておりますと、

町のそこかしこに、

江戸の残り香・歴史の余韻というものが感じられました。

それらは又、時の潮騒とでも申しましょうか、形が無く、

大気に溶けて鼻腔や鼓膜を微細に震わせるだけのものから、

寺社建築・歴史遺構などの姿カタチ在るものまで様々ですが、

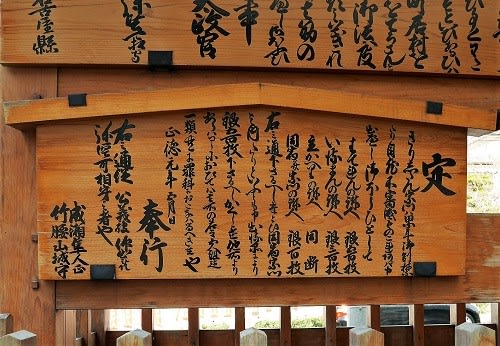

そのカタチ在るものの一つが・・・こちら、

江戸時代に鳴海宿の辻に立てられていた

〈高札(こうさつ)〉の数々であります。

現代のようにマスメディアが発達しておらず、

ましてやネット・SNS等の無い時代にあっては、

何らかの情報を大勢の人々に伝える手段として、

宿場町のように往来の盛んな場所に、

こうした高札を掲げるの一般的でありました。

こちらは正徳元年(1711年)に触れ出された

キリスト教禁止令

「きりしたん宗門は・・・云々」と書かれていますが、

無学にして正しく判読することが出来ません。

おそらくは〈潜伏キリシタン〉の情報提供者に対する

賞金の額などが列記されているものと思われます。

肝心の伝えるべき内容の文字は小さいながらも、

「奉行!」とだけは大きく書かれている辺り、

いつの時代でも人間社会が患う精神病理が垣間見えます。

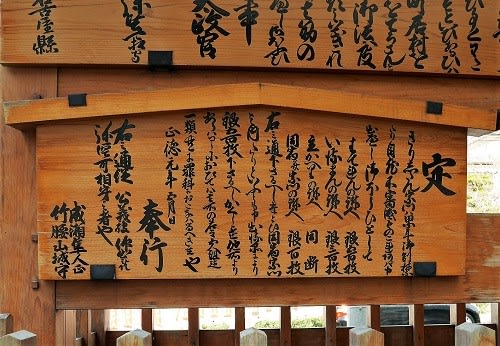

こちらは大政奉還により江戸幕府が無くなった直後、

慶応4年(1868年)に太政官から出された

「外国人を殺害したり乱暴したりしてはならない」

という内容の触れ書き。

復元されたものとは言え、こうして、

宿場町に立っていた高札を、その宿場町で見上げておりますと、

髷を結った着物姿の人々から漏れ出るさざめき、

潜められた声や息遣い等々が伝わって来て、

禁教令や攘夷禁止令といった教科書的知識だったものが、

にわかに生々しく感じられて来ます。

当時のキリスト教禁止令等々を観るにつけ、

いつの時代も為政者・支配者・統治者・上位者というものは、

配下にある人間の精神的内面世界までをも統制したい・・と、

叶うはずも無い願いを抱きがちであることが分かります。

明日は新元号が発表されますが、

洋の東西を問わず歴史を観れば明らかなように、

国家の統治者が、その国民を統治する手始めは、

元号制定などの〈時間管理権〉を掌握することでした。

浅薄なワタクシめは、元号一新に浮かれるタイプの人間ですが、

いつの間にか管理された時間の中に生涯を送り、

知らぬ間に「右にならえ」で歩いているのかと思うと、

そこはそれ浮かれてばかりもいられないような気がします。

当地も〈花冷え〉に震える寒さ。

気の森・入り口に命を営む桜樹の皆さんも

とまどいながらの7~8分咲きといったところでした。

さて先週のブログでは、

名古屋市緑区の成海神社に参拝したことを書かせて頂きました。

成海神社の所在地である鳴海の地は、

江戸期においては東海道五十三次・第四十番・鳴海宿として

大いに栄えたという土地柄だけに、こう歩いておりますと、

町のそこかしこに、

江戸の残り香・歴史の余韻というものが感じられました。

それらは又、時の潮騒とでも申しましょうか、形が無く、

大気に溶けて鼻腔や鼓膜を微細に震わせるだけのものから、

寺社建築・歴史遺構などの姿カタチ在るものまで様々ですが、

そのカタチ在るものの一つが・・・こちら、

江戸時代に鳴海宿の辻に立てられていた

〈高札(こうさつ)〉の数々であります。

現代のようにマスメディアが発達しておらず、

ましてやネット・SNS等の無い時代にあっては、

何らかの情報を大勢の人々に伝える手段として、

宿場町のように往来の盛んな場所に、

こうした高札を掲げるの一般的でありました。

こちらは正徳元年(1711年)に触れ出された

キリスト教禁止令

「きりしたん宗門は・・・云々」と書かれていますが、

無学にして正しく判読することが出来ません。

おそらくは〈潜伏キリシタン〉の情報提供者に対する

賞金の額などが列記されているものと思われます。

肝心の伝えるべき内容の文字は小さいながらも、

「奉行!」とだけは大きく書かれている辺り、

いつの時代でも人間社会が患う精神病理が垣間見えます。

こちらは大政奉還により江戸幕府が無くなった直後、

慶応4年(1868年)に太政官から出された

「外国人を殺害したり乱暴したりしてはならない」

という内容の触れ書き。

復元されたものとは言え、こうして、

宿場町に立っていた高札を、その宿場町で見上げておりますと、

髷を結った着物姿の人々から漏れ出るさざめき、

潜められた声や息遣い等々が伝わって来て、

禁教令や攘夷禁止令といった教科書的知識だったものが、

にわかに生々しく感じられて来ます。

当時のキリスト教禁止令等々を観るにつけ、

いつの時代も為政者・支配者・統治者・上位者というものは、

配下にある人間の精神的内面世界までをも統制したい・・と、

叶うはずも無い願いを抱きがちであることが分かります。

明日は新元号が発表されますが、

洋の東西を問わず歴史を観れば明らかなように、

国家の統治者が、その国民を統治する手始めは、

元号制定などの〈時間管理権〉を掌握することでした。

浅薄なワタクシめは、元号一新に浮かれるタイプの人間ですが、

いつの間にか管理された時間の中に生涯を送り、

知らぬ間に「右にならえ」で歩いているのかと思うと、

そこはそれ浮かれてばかりもいられないような気がします。