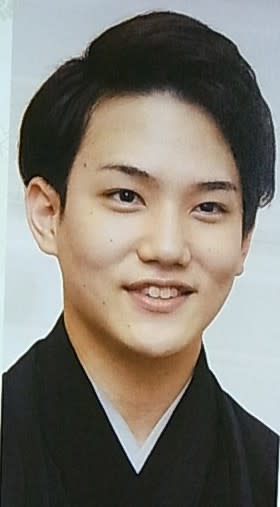

種太郎改め四代目歌昇

種之助 隼人 米吉

歌舞伎界も新風を吹き込むためか若手が抬頭してきた。

そんな中で、最近めきめき成長してきたのが種太郎改め四代目歌昇である。

二年ほど前、国立劇場で見た舞踊『春駒』は平成生まれの若手ばかりの出演であった。

この舞踊には春駒売りに身をやつした曽我五郎が仇の工藤祐経に対面するために、芸者の手引きによって工藤の館に入り込み踊りを舞うという所作事である。

工藤には歌昇(←当時は種太郎)を筆頭に、弟の種之助、巳之助、新悟、米吉,壱太郎という次世代を担う若手ばかりであった。

ことに当時の種太郎の工藤は群を抜いてうまかった。

そのしっかりした踊りはひときわ目立った。いまも目に焼きついている。

もう一つは昨年の新橋演舞場での襲名披露で見た『寺子屋』である。

新歌昇は涎くり。

寺子屋の「涎くり」は歴代の役者で何人も見てきたが、新歌昇の「涎くり」がいちばん面白かった。

涎くりはとかく段取りだけで演じるひとが多い。新歌昇のは芝居がすごく丁寧だし、細かいところまで役づくりをしていて、しかもイトに乗っている。

最近は上演時間の都合で「源蔵戻り」ばかりだが、新歌昇の涎くりで「寺入り」を見てみたい気がする。

さて、こんぴら歌舞伎の『一本刀』。

歌昇(←平成元年生)は、儀十(←歌六)の子分で掘下根吉である。

この掘下根吉という役は、長谷川伸の『一本刀』ではいちばんよく書けている。

儀十の子分の中でも根吉だけは雰囲気が違う。ちょっぴりニヒルで、茂兵衛にも「お前はちっとはましだ」といわれるほどの遊び人。

つまりは『一本刀』の中で「いちばんおいしい役」でもある。

大詰の「布施の川」の出から、歌昇の根吉はこの役の性根をのみこんでいることがよくわかる。

「お蔦の家」でも、ふところ手でほかの子分たちとお蔦とのいさかいを戸口できいているのも、芝居(サマ)になっている。

去りがけの「堅気に化けたイカサマ師だ!!」のセリフもきっぱりと決めた。

しかし難もある。顔に切り傷をつけて工夫はしているものの、どう見ても遊び人には見えない。

大店の手代に見えてしまうのである。

根吉はやはり素袷せを身幅を狭くした着付けにしてほしい。

そうはいってもいい根吉である。

歌昇の弟種之助(←平成5年生)は序幕の女形と、大詰では若い船頭。

どちらも初役らしいが、若船頭は最近にない上出来。

まだ若いのにじつに細かい芝居をする。

ひとつ例を挙げれば、茂兵衛と老船頭との問答の中で、茂兵衛から「弥八の評判はようござんすか」と問われ、老船頭が「さあ・・・」と言い渋ったところで、

すかさず種之助の若船頭が「やめとけ あまりかかわらないことだべ」といったようなことを動作だけで親爺の船頭に相図をする。

それでいて片田舎の、ボっ~とした若者らしい風情がよく出している。 まさに有望株である。

それに隼人(←平成5年生)の町人伊兵衛も出色の出来であったことをつけ加えておきたい。

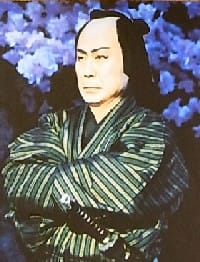

―座頭 吉右衛門の駒形茂兵衛―

駒形茂兵衛=吉右衛門 お蔦=芝雀

若手歌舞伎俳優のことで紙幅がつきたので、簡単に記しておこう。

『一本刀』で吉右衛門の茂兵衛は何回か見ているが、今度はあっさりと演じて、しかも余裕十分である。

十年後、股旅姿で本花道から登場して、こんどは仮花道へ退場と、金丸座ならではのサービスもおこたらない。

今回の茂兵衛で感心したことが2つある。

一つは「布施の川」の場で、船大工との会話に、声による遠近法をつかったことである。

砂地に引き上げられた大きな船で仕事をしている船大工には、ひときわ大きな声で、船尾をなでている老船頭には普段どおりの声という具合に調子を変えた。

もう一つは大詰「お蔦の家」から「軒の山桜」へと”盆”が回る。

この芝居のいちばんの見せ場であるが、なにぶん金丸座の盆は、舞台の間尺が狭いだけに小さい。

茂兵衛が土間でもう一歩寄らなければ盆が回らない。

そこでだ。単に盆をよけるのではなくて、「面目ございやせん」と芝居でもう一歩踏み込んだのには感心した。

芝雀のお蔦も自然体で、力まず、衒わず、素直に運ぶ芝居が吉右衛門に合っていた。

序幕が淡白のせいか、その分大詰ではイマイチ盛り上がらなかったのも事実である。

船戸の弥八が吉之助、辰三郎が錦之助、子守娘おてるに米吉。

米吉も歌六の長男で平成5年の生まれである。