社会福祉法人の中には一法人一施設のところも少なくありません。

一方、高齢者・障害者・児童などの多様な社会福祉ニーズに応えようと、施設系・在宅系のサービスを積極的に展開してきた法人もあります。

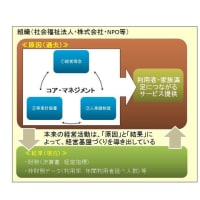

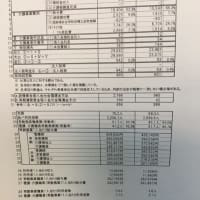

規模の大きい法人では、一定のスケールメリットが働き、経営が安定する反面、内部統制が取りにくく、法人としての統一感が維持しにくくなるという負の側面もあります。

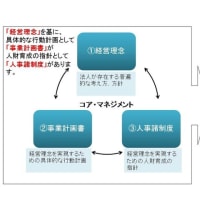

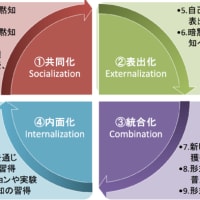

規模の大きい法人においては、事業所・施設ごとの独立採算は必須事項であり、経営理念の理解や事業計画の実行を通して、理念を実現するために自施設が「何をしなければならないか」ということがきちんと経営層、中堅層、一般職層まで浸透させられるようなマネジメント機能(リーダーシップや育成制度などを含む)が求められます(独立採算が確立していなくても、規模の大きい法人では補完することが出来ます)。

「砂上の楼閣」という諺がある通り、組織としては立派であるが、基礎がしっかりしていないために一気に法人経営が傾き、転覆する可能性をもはらんでいます。

先日、訪問した法人も規模が大きく、施設系・在宅系のサービスを複数展開していました。

しかし、①同じサービス事業所を複数展開していること、②サービス提供を行っている地域が限定されていること、特定事業所集中減算の対象事業所もあり、同じサービス事業所間で利用者の奪い合いが生じているとのこと。

また、在宅系の事業所が多いため、非常勤職員が多く、組織としての理念の共有や意識統が図りにくいという状況がありました。

要するに、せっかくのスケールメリットを十分生かしきれていない状態に陥っていたのです。

では、スケールメリットを生かした事業戦略を描くためには、どうすれば良いでしょうか?

法人規模が大きいということは、施設や事業所数が多く、「選択することが出来る」ということの裏返しです。

例えば、誰かと交友関係を築きながら日中楽しい時間を過ごしたいと希望する利用者Aさんには、デイサービスを提案できます。

こうしたニーズを持っているAさんに訪問介護を提案しても、フィットすることはないでしょう。

しかし、デイサービスを3箇所展開していると仮定し、全てレスパイト型の長時間のサービスを提供していたとすると、見学をしたAさんは「もっと違う雰囲気のデイサービスを見学してみたい」と感想を残して、あなたは契約機会を逃してしまうことになるでしょう。

このように、せっかく同じサービス事業所を複数展開しているのに、サービス提供エリアが異なるだけで、金太郎飴のようにどの事業所も同じサービスを提供していては、営業所を複数持っているにすぎません。

特に社会福祉法人が経営している施設や事業所では民間の他施設で利用を断られてしまうような重度の方や医療依存度の高い方などの受け入れも積極的に行っていると思います。

だからこそ金太郎飴のようなサービス提供に陥りがちですが、そこに差別化・差質化の方向性があるということです。

自施設・自事業所の利用者像を明確にし、フィットする利用者に選んでもらえるよう特徴を明確に打ち出す必要があります。

当たり前のように聞こえますが、実は明確に戦略として位置付けられていない施設・事業所が少なくありません(偶発的に地域の中での役割や機能の位置付けが確立されており、意図した位置付けから乖離してしまうこともしばしばです)。

施設・事業所の立ち位置を客観的に把握するためにも、SWOT分析を行い、内部(強み・弱み)・外部(機会・脅威)環境を分析し、立ち位置を明確にした上で事業戦略を練りましょう。

また、この法人ではサービス提供が特定の地域内で完結されています。

いわゆる”抱え込み”を行うには地域(商圏)が極端に狭く、さらなるニーズの発掘が喫緊の課題となっています。

地域のケアマネジャーと顔の見える関係性を築いたり、地域公益的な取り組みを行いながら、地域住民にも足を運んでもらえる施設・事業所づくりに着手する必要があります。

しかし前掲したように、特徴を打ち出すための現状分析をきちんと行った上で、施設・事業所に関する情報を落とし込んだリーフレットやチラシなどのツールを作成する必要があります。

いかに興味を持ってもらえるか、他事業所との差別化・差質化されていることは何かを是非吟味して、情報を落とし込んでください。

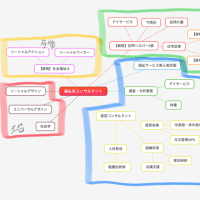

そしてスケールメリットを最大限に生かすには、利用者、家族、ケアマネジャーに介護保険サービスを利用し始めてから終末期を迎えるまでの一連のサービス内容を提案できるストーリーを描き、発信することです(いわば利用者、家族の状態や状況に応じた、ケアマネジメントに必要な介護サービスの総合商社であることをいかにアピールするかです)。

例えば、デイサービスの事例を取り上げます。

【デイサービスA】

・対象者:要支援1・2、要介護1・2相当の方(必ずしも、表記の要支援・要介護度の方のみを対象とはしていません)

・日中の趣味活動を楽しみたい方、交友関係を築きたい方の利用を想定

【デイサービスB】

・対象者:要介護1〜4相当の利用者(必ずしも、表記の要支援・要介護度の方のみを対象とはしていません)

・日中の趣味活動のほか、リハビリや入浴を希望の方で、のんびり一日を過ごしたい方の利用を想定

【デイサービスC】

・対象者:要介護3〜5相当の利用者(必ずしも、表記の要支援・要介護度の方のみを対象とはしていません)

・日中の趣味活動のほか、リハビリや入浴を希望の方で、のんびり一日を過ごしたい方の利用を想定

・コーナーごとの少人数制を導入し、落ち着いて過ごしてもらえる環境設定をしています

といったように、ADLの低下や認知症状の進行などによるレベルダウンが見受けられても、同一法人のデイサービスを継続して利用できるメリットは利用者、家族、ケアマネジャーの安心に繋がることは承知の事実だと思います。

デイサービスに組み合わせて、訪問介護や訪問看護、ショートステイなどの在宅系サービス、グループホームや特養、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなどの施設系サービスを組み合わせて、家族の介護力などにより、いくつかケースを紹介し、サービスの組み合わイメージを持ってもらうことが重要です(ケアマネジャーからのケアマネジメントだけでは施設・事業所の思惑通りにはなりにくいからです)。

また、ショートステイでも日中活動の内容を利用者の状態に応じて、個別機能訓練→日常生活リハビリ(作業療法的内容)→のんびり過ごしてもらうといった、選択できるようにして差別化・差質化することで、レスパイトのためだけの利用から新たなニーズの発掘につながる可能性を秘めています。

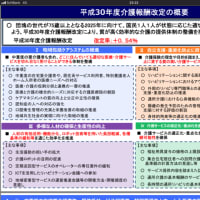

来年の報酬改定を控え、リハビリ特化型デイの実態を疑問視する声も挙がっています。

介護施設・事業所の機能分化や機能の明確化が求められているからこそ、今一度、自法人の立ち位置をきちんと見極めた事業戦略を描きましょう。

管理人

一方、高齢者・障害者・児童などの多様な社会福祉ニーズに応えようと、施設系・在宅系のサービスを積極的に展開してきた法人もあります。

規模の大きい法人では、一定のスケールメリットが働き、経営が安定する反面、内部統制が取りにくく、法人としての統一感が維持しにくくなるという負の側面もあります。

規模の大きい法人においては、事業所・施設ごとの独立採算は必須事項であり、経営理念の理解や事業計画の実行を通して、理念を実現するために自施設が「何をしなければならないか」ということがきちんと経営層、中堅層、一般職層まで浸透させられるようなマネジメント機能(リーダーシップや育成制度などを含む)が求められます(独立採算が確立していなくても、規模の大きい法人では補完することが出来ます)。

「砂上の楼閣」という諺がある通り、組織としては立派であるが、基礎がしっかりしていないために一気に法人経営が傾き、転覆する可能性をもはらんでいます。

先日、訪問した法人も規模が大きく、施設系・在宅系のサービスを複数展開していました。

しかし、①同じサービス事業所を複数展開していること、②サービス提供を行っている地域が限定されていること、特定事業所集中減算の対象事業所もあり、同じサービス事業所間で利用者の奪い合いが生じているとのこと。

また、在宅系の事業所が多いため、非常勤職員が多く、組織としての理念の共有や意識統が図りにくいという状況がありました。

要するに、せっかくのスケールメリットを十分生かしきれていない状態に陥っていたのです。

では、スケールメリットを生かした事業戦略を描くためには、どうすれば良いでしょうか?

法人規模が大きいということは、施設や事業所数が多く、「選択することが出来る」ということの裏返しです。

例えば、誰かと交友関係を築きながら日中楽しい時間を過ごしたいと希望する利用者Aさんには、デイサービスを提案できます。

こうしたニーズを持っているAさんに訪問介護を提案しても、フィットすることはないでしょう。

しかし、デイサービスを3箇所展開していると仮定し、全てレスパイト型の長時間のサービスを提供していたとすると、見学をしたAさんは「もっと違う雰囲気のデイサービスを見学してみたい」と感想を残して、あなたは契約機会を逃してしまうことになるでしょう。

このように、せっかく同じサービス事業所を複数展開しているのに、サービス提供エリアが異なるだけで、金太郎飴のようにどの事業所も同じサービスを提供していては、営業所を複数持っているにすぎません。

特に社会福祉法人が経営している施設や事業所では民間の他施設で利用を断られてしまうような重度の方や医療依存度の高い方などの受け入れも積極的に行っていると思います。

だからこそ金太郎飴のようなサービス提供に陥りがちですが、そこに差別化・差質化の方向性があるということです。

自施設・自事業所の利用者像を明確にし、フィットする利用者に選んでもらえるよう特徴を明確に打ち出す必要があります。

当たり前のように聞こえますが、実は明確に戦略として位置付けられていない施設・事業所が少なくありません(偶発的に地域の中での役割や機能の位置付けが確立されており、意図した位置付けから乖離してしまうこともしばしばです)。

施設・事業所の立ち位置を客観的に把握するためにも、SWOT分析を行い、内部(強み・弱み)・外部(機会・脅威)環境を分析し、立ち位置を明確にした上で事業戦略を練りましょう。

また、この法人ではサービス提供が特定の地域内で完結されています。

いわゆる”抱え込み”を行うには地域(商圏)が極端に狭く、さらなるニーズの発掘が喫緊の課題となっています。

地域のケアマネジャーと顔の見える関係性を築いたり、地域公益的な取り組みを行いながら、地域住民にも足を運んでもらえる施設・事業所づくりに着手する必要があります。

しかし前掲したように、特徴を打ち出すための現状分析をきちんと行った上で、施設・事業所に関する情報を落とし込んだリーフレットやチラシなどのツールを作成する必要があります。

いかに興味を持ってもらえるか、他事業所との差別化・差質化されていることは何かを是非吟味して、情報を落とし込んでください。

そしてスケールメリットを最大限に生かすには、利用者、家族、ケアマネジャーに介護保険サービスを利用し始めてから終末期を迎えるまでの一連のサービス内容を提案できるストーリーを描き、発信することです(いわば利用者、家族の状態や状況に応じた、ケアマネジメントに必要な介護サービスの総合商社であることをいかにアピールするかです)。

例えば、デイサービスの事例を取り上げます。

【デイサービスA】

・対象者:要支援1・2、要介護1・2相当の方(必ずしも、表記の要支援・要介護度の方のみを対象とはしていません)

・日中の趣味活動を楽しみたい方、交友関係を築きたい方の利用を想定

【デイサービスB】

・対象者:要介護1〜4相当の利用者(必ずしも、表記の要支援・要介護度の方のみを対象とはしていません)

・日中の趣味活動のほか、リハビリや入浴を希望の方で、のんびり一日を過ごしたい方の利用を想定

【デイサービスC】

・対象者:要介護3〜5相当の利用者(必ずしも、表記の要支援・要介護度の方のみを対象とはしていません)

・日中の趣味活動のほか、リハビリや入浴を希望の方で、のんびり一日を過ごしたい方の利用を想定

・コーナーごとの少人数制を導入し、落ち着いて過ごしてもらえる環境設定をしています

といったように、ADLの低下や認知症状の進行などによるレベルダウンが見受けられても、同一法人のデイサービスを継続して利用できるメリットは利用者、家族、ケアマネジャーの安心に繋がることは承知の事実だと思います。

デイサービスに組み合わせて、訪問介護や訪問看護、ショートステイなどの在宅系サービス、グループホームや特養、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームなどの施設系サービスを組み合わせて、家族の介護力などにより、いくつかケースを紹介し、サービスの組み合わイメージを持ってもらうことが重要です(ケアマネジャーからのケアマネジメントだけでは施設・事業所の思惑通りにはなりにくいからです)。

また、ショートステイでも日中活動の内容を利用者の状態に応じて、個別機能訓練→日常生活リハビリ(作業療法的内容)→のんびり過ごしてもらうといった、選択できるようにして差別化・差質化することで、レスパイトのためだけの利用から新たなニーズの発掘につながる可能性を秘めています。

来年の報酬改定を控え、リハビリ特化型デイの実態を疑問視する声も挙がっています。

介護施設・事業所の機能分化や機能の明確化が求められているからこそ、今一度、自法人の立ち位置をきちんと見極めた事業戦略を描きましょう。

管理人

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます