”忖度”という言葉が一時期流行りましたね。

”忖度”とは、「他人の気持ちをおしはかること」という意味で、「他人の気持ちを察する」とか、「気持ちを汲んで、配慮する」といった表現に置き換えることも出来ます。

このように日本語には多くの同義語が存在します。

例えば、英語では「Tomorrow」と一語ですが、日本語では明日(あす、あした、みょうにち)や翌日などと表現できます。

最近、書店にも「語彙力」や「日本語」について取り上げた書籍も多く積まれています。

日々のケース記録では利用者の様子や状態を的確な表現で多職種と共有しなければなりません。

また、会議などの情報共有や討議の場では、相手に伝えるために様々な言葉のやり取りをしなければなりません。

そのためにも、きちんと語彙力を養っていくことで、より具体的で、読み手や聞き手にも内容を分かりやすく伝えられることでしょう(っと書いている、私の文章は全然参考になりませんが…)。

以前、「相手あってのコミュニケーションとなっていますか」では「言葉で伝える」ことを取り上げましたが、今日は「言葉で気持ちや意見を表現する」ということにクローズアップしたいと思います。

大変失礼な表現になりますが、福祉現場で働く、特に若年層の職員さんは「言葉で気持ちや意見を表現する」ということが苦手な方が多いように感じます。

研修などで職員さん自身の意見を求めても、相手の目すら見ず、抽象的な表現で、当たり障りのない意見を言葉で表現されることもしか返してもしばしばです。

そのような言葉の表現になる理由は、自分自身の答えや伝え方に自信がないことだと考えています。

研修で個人ワーク、グループワークを行っても、より正しい回答を導き出そうと一生懸命考えている職員さんが多くいます。

私としては、1つの正解を用意しているわけでもなく、職員一人ひとりからもっと自由で、多様な発言を期待し、グループメンバーと共有し、自身の考え方や視野を広げてもらいたいのです。

ただし、「他のメンバーと考え方や意見が違っていたらどうしよう」「講師からよく見られたい(講師が望んでいる回答を導き出さなくてはならない)」という心理が働くのでしょうか?

特に階層別研修の若年層(勤続年数1〜3年)の発表を聞いていても、「もっと自身の気持ちや意見を自身の言葉で、表現で伝えてくれたらいいのに」と感じることが少なくありません(だからこの層の研修が一番難しいと感じています)。

知識や経験に裏付けされた回答を求められてしまったらしょうがありませんが、「言葉で表現する(書く、話す、伝える)」ということが苦手なため、それを隠したり、繕ったりするために抽象的で、当たり障りのない表現となり、自身の思う意見を言わない(言えない)という状況を生み出してしまうのではないかと思います(よって、自分自身から発言する職員が少なくなっているように感じます)。

対人援助サービスを提供する職員が、コミュニケーションが苦手では困りものです。

発言しやすい環境づくり(人間関係づくり)に注力している法人・事業所もあります。

しかし、自分の気持ちや考えを的確に表現する(的確ではなくても、伝わるように表現することを諦めない)ためにも、自己研鑽として表現力や語彙力というスキルはきちんと身につけておく必要があります。

また、ケース記録などの文章表現においても同様です(「特変なし」ばかりの職員は要注意)。

SNSやLineでは、絵文字やスタンプといった視覚的に気持ちや考えを表現するツールが盛り込まれており、読者の皆さんの中には多用しているのではないでしょうか。

確かに笑っている表情のスタンプを送った方が、「メールを読んで大爆笑しました(笑)」と返すより、相手の感情にまで訴えかける返答になるかもしれません。

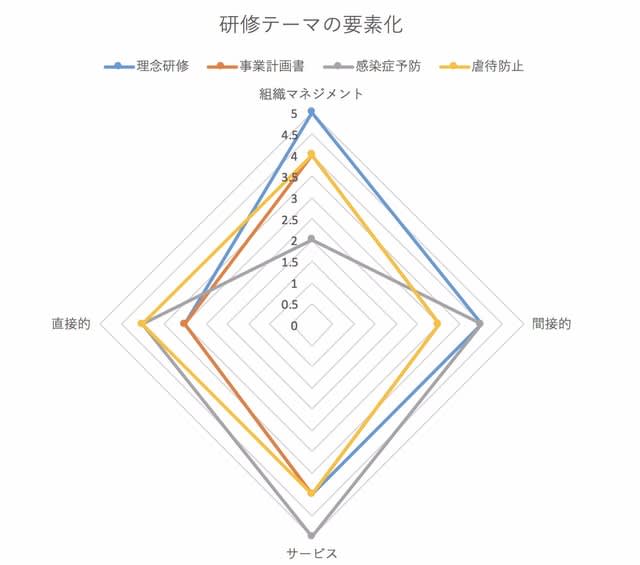

ただし、これは間接的なコミュニケーションであれば成立しますが、対面で会話する直接的なコミュニケーションでは成立しません(朱肉付きのスタンプを押すわけにはいかないのです)。

若年層の職員さんの多くはSNSやLine世代ですので、いきなり「言葉で表現する」ということを強く求めても暖簾に腕押しのようなもの。

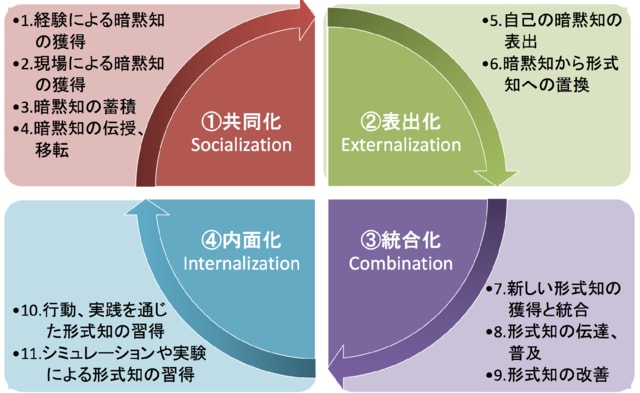

表現力や語彙力を高めるためには、本や新聞などの活字を読んで(インプットして)、「言葉で表現する(アウトプットする)」を繰り返していくことしか方法はありません。

コミュニケーションの絶対量が不足していますので、SNSやLineではない直接的コミュニケーションの機会を多く取ることをオススメします。

そうすることで、自分の心理状況や考えなどをきちんと伝えたいという気持ちになり、一つ一つの言葉を大事にするようになります。

それには「忖度」というような難しい言葉が必要かもしれませんが、たいていの場合、本や新聞の表現レベル(要するに、誰が聞いても理解できる表現)です。

是非とも絵文字やスタンプで簡単に意思疎通ができてしまうような単純なコミュニケーションではなく、じっくり言葉を交わしながら、自身の考えや気持ちを伝えるコミュニケーション上手になりたいものです。

管理人

”忖度”とは、「他人の気持ちをおしはかること」という意味で、「他人の気持ちを察する」とか、「気持ちを汲んで、配慮する」といった表現に置き換えることも出来ます。

このように日本語には多くの同義語が存在します。

例えば、英語では「Tomorrow」と一語ですが、日本語では明日(あす、あした、みょうにち)や翌日などと表現できます。

最近、書店にも「語彙力」や「日本語」について取り上げた書籍も多く積まれています。

日々のケース記録では利用者の様子や状態を的確な表現で多職種と共有しなければなりません。

また、会議などの情報共有や討議の場では、相手に伝えるために様々な言葉のやり取りをしなければなりません。

そのためにも、きちんと語彙力を養っていくことで、より具体的で、読み手や聞き手にも内容を分かりやすく伝えられることでしょう(っと書いている、私の文章は全然参考になりませんが…)。

以前、「相手あってのコミュニケーションとなっていますか」では「言葉で伝える」ことを取り上げましたが、今日は「言葉で気持ちや意見を表現する」ということにクローズアップしたいと思います。

大変失礼な表現になりますが、福祉現場で働く、特に若年層の職員さんは「言葉で気持ちや意見を表現する」ということが苦手な方が多いように感じます。

研修などで職員さん自身の意見を求めても、相手の目すら見ず、抽象的な表現で、当たり障りのない意見を言葉で表現されることもしか返してもしばしばです。

そのような言葉の表現になる理由は、自分自身の答えや伝え方に自信がないことだと考えています。

研修で個人ワーク、グループワークを行っても、より正しい回答を導き出そうと一生懸命考えている職員さんが多くいます。

私としては、1つの正解を用意しているわけでもなく、職員一人ひとりからもっと自由で、多様な発言を期待し、グループメンバーと共有し、自身の考え方や視野を広げてもらいたいのです。

ただし、「他のメンバーと考え方や意見が違っていたらどうしよう」「講師からよく見られたい(講師が望んでいる回答を導き出さなくてはならない)」という心理が働くのでしょうか?

特に階層別研修の若年層(勤続年数1〜3年)の発表を聞いていても、「もっと自身の気持ちや意見を自身の言葉で、表現で伝えてくれたらいいのに」と感じることが少なくありません(だからこの層の研修が一番難しいと感じています)。

知識や経験に裏付けされた回答を求められてしまったらしょうがありませんが、「言葉で表現する(書く、話す、伝える)」ということが苦手なため、それを隠したり、繕ったりするために抽象的で、当たり障りのない表現となり、自身の思う意見を言わない(言えない)という状況を生み出してしまうのではないかと思います(よって、自分自身から発言する職員が少なくなっているように感じます)。

対人援助サービスを提供する職員が、コミュニケーションが苦手では困りものです。

発言しやすい環境づくり(人間関係づくり)に注力している法人・事業所もあります。

しかし、自分の気持ちや考えを的確に表現する(的確ではなくても、伝わるように表現することを諦めない)ためにも、自己研鑽として表現力や語彙力というスキルはきちんと身につけておく必要があります。

また、ケース記録などの文章表現においても同様です(「特変なし」ばかりの職員は要注意)。

SNSやLineでは、絵文字やスタンプといった視覚的に気持ちや考えを表現するツールが盛り込まれており、読者の皆さんの中には多用しているのではないでしょうか。

確かに笑っている表情のスタンプを送った方が、「メールを読んで大爆笑しました(笑)」と返すより、相手の感情にまで訴えかける返答になるかもしれません。

ただし、これは間接的なコミュニケーションであれば成立しますが、対面で会話する直接的なコミュニケーションでは成立しません(朱肉付きのスタンプを押すわけにはいかないのです)。

若年層の職員さんの多くはSNSやLine世代ですので、いきなり「言葉で表現する」ということを強く求めても暖簾に腕押しのようなもの。

表現力や語彙力を高めるためには、本や新聞などの活字を読んで(インプットして)、「言葉で表現する(アウトプットする)」を繰り返していくことしか方法はありません。

コミュニケーションの絶対量が不足していますので、SNSやLineではない直接的コミュニケーションの機会を多く取ることをオススメします。

そうすることで、自分の心理状況や考えなどをきちんと伝えたいという気持ちになり、一つ一つの言葉を大事にするようになります。

それには「忖度」というような難しい言葉が必要かもしれませんが、たいていの場合、本や新聞の表現レベル(要するに、誰が聞いても理解できる表現)です。

是非とも絵文字やスタンプで簡単に意思疎通ができてしまうような単純なコミュニケーションではなく、じっくり言葉を交わしながら、自身の考えや気持ちを伝えるコミュニケーション上手になりたいものです。

管理人