先に大回りによるロスを少なくするライン取りという話をしましたが、別の観点から補足します。それは、条件によっては気持ちよくコントロールできる回転半径を作り出すために、敢えて大回りのラインを作るということです。

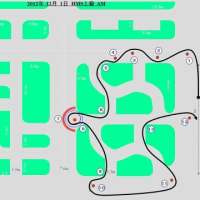

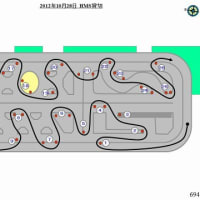

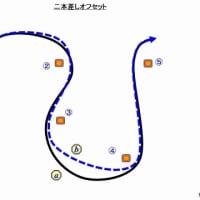

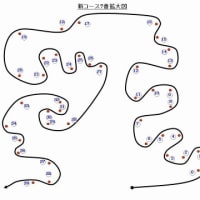

図は、昨年12月の上級のコーススラロームでY島さんの設計によるレイアウトです。短いのですがバイクを立てて走る区間が殆どない、かなり神経質なコース設定だと言えます。

スタート直後のZターンなどは、バイクを立てて小さく曲がるもので、それはそれで難しいですがラインを考える必要はありません。

このコースで難しかったのは、ABCに示した比較的小さな180度を越えるターンで、非常に似通った形をしているものです。

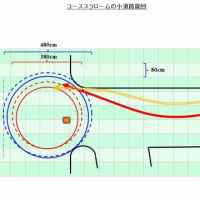

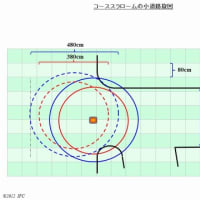

赤で書いた線がいわゆるインベタのラインです。これに対して、敢えてコーナーの頂点を奥にとってスムーズな曲線を作り出すもので、それが青の点線で描いたラインです。

それによって、旋回中のスピードを自分が望む水準に持っていき、綺麗な円弧を描くことを目指します。自分が望むスピードの水準とはバンク角、ハンドル切れ角とスピードが釣り合い、かつその時のエンジン回転数がパーシャル(加速も減速もしないアクセル開度)を作れて、コーナーを脱出する時にスムーズにスロットルを開けていける回転数であることです。

複雑に表現しましたが、裏返せば、インベタで小さく回ろうとしてスピードが落ち過ぎ、そのためにアクセルがギクシャクして前後の荷重バランスを崩すような走り方を避けるということが、「気持ちよく回る」ことにつながります。

さて、そういうことを考えて、コースを周回して練習をする中で、インベタと大回りのどちらが走りやすいかを試していきます。この日、私が目指したのは黒実線で描いたもので、AとBが青の点線の大回りライン、そしてCが赤のインベタラインでした。A、B、Cは殆ど同じ条件に見えますが、実はCはAに比べると回転半径が大きいのでインベタにしても必要なスピードが維持できたからです。そういう場合は膨らんで走る必要はないわけです。

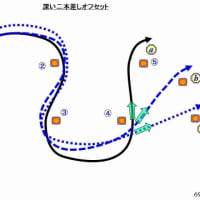

この話はさらに続きがあります。

黒実線のラインを目指したものの、この日の私の調子(というか実力)ではBを思ったラインで回ることが出来なかったのです。この時一緒に参加されていた光Ginjiさんに尋ねたところ、光Ginjiさんは大回りのラインで走っていたそうです。

その日の夜にレイアウト図を振り返っていて気が付いたのですが、Bのコーナーの直前にあるパイロンが曲者でした。この小さなUターンをうまくこなせていないために失速してBに向かうスピードを確保できなかったと思われます。無理に加速してBの大回りのラインを作り出そうとすると加速でギクシャクしてしまう。そこでこのコーナーは「捨てて」遅いスピードのままで「小さく回らざるを得ない」という選択になったわけです。

そのことに走っている最中に気付くことができれば、Bの手前のパイロンをもっと大きく回って旋回後のスピードを作り出し、Bのコーナリングをもっと「気持ちよく回る」ようにすることができたはずです。

あ~、誰か同じレイアウトをもう一度作ってくれないかなぁ~、と今、書きながら思っています

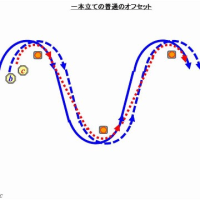

もちろん、このようなラインの選択は、車種、車両、路面状態や乗る人のスキルや「好み」によって異なってくるものです。それこそ「正解」はありません。でもお互いに「あそこはどう通りましたか?」と声を掛け合って、違いを確認し、そして色々なことを試してみるのが、練習をする時の「正解」ではないでしょうか。

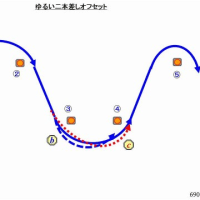

図は、昨年12月の上級のコーススラロームでY島さんの設計によるレイアウトです。短いのですがバイクを立てて走る区間が殆どない、かなり神経質なコース設定だと言えます。

スタート直後のZターンなどは、バイクを立てて小さく曲がるもので、それはそれで難しいですがラインを考える必要はありません。

このコースで難しかったのは、ABCに示した比較的小さな180度を越えるターンで、非常に似通った形をしているものです。

赤で書いた線がいわゆるインベタのラインです。これに対して、敢えてコーナーの頂点を奥にとってスムーズな曲線を作り出すもので、それが青の点線で描いたラインです。

それによって、旋回中のスピードを自分が望む水準に持っていき、綺麗な円弧を描くことを目指します。自分が望むスピードの水準とはバンク角、ハンドル切れ角とスピードが釣り合い、かつその時のエンジン回転数がパーシャル(加速も減速もしないアクセル開度)を作れて、コーナーを脱出する時にスムーズにスロットルを開けていける回転数であることです。

複雑に表現しましたが、裏返せば、インベタで小さく回ろうとしてスピードが落ち過ぎ、そのためにアクセルがギクシャクして前後の荷重バランスを崩すような走り方を避けるということが、「気持ちよく回る」ことにつながります。

さて、そういうことを考えて、コースを周回して練習をする中で、インベタと大回りのどちらが走りやすいかを試していきます。この日、私が目指したのは黒実線で描いたもので、AとBが青の点線の大回りライン、そしてCが赤のインベタラインでした。A、B、Cは殆ど同じ条件に見えますが、実はCはAに比べると回転半径が大きいのでインベタにしても必要なスピードが維持できたからです。そういう場合は膨らんで走る必要はないわけです。

この話はさらに続きがあります。

黒実線のラインを目指したものの、この日の私の調子(というか実力)ではBを思ったラインで回ることが出来なかったのです。この時一緒に参加されていた光Ginjiさんに尋ねたところ、光Ginjiさんは大回りのラインで走っていたそうです。

その日の夜にレイアウト図を振り返っていて気が付いたのですが、Bのコーナーの直前にあるパイロンが曲者でした。この小さなUターンをうまくこなせていないために失速してBに向かうスピードを確保できなかったと思われます。無理に加速してBの大回りのラインを作り出そうとすると加速でギクシャクしてしまう。そこでこのコーナーは「捨てて」遅いスピードのままで「小さく回らざるを得ない」という選択になったわけです。

そのことに走っている最中に気付くことができれば、Bの手前のパイロンをもっと大きく回って旋回後のスピードを作り出し、Bのコーナリングをもっと「気持ちよく回る」ようにすることができたはずです。

あ~、誰か同じレイアウトをもう一度作ってくれないかなぁ~、と今、書きながら思っています

もちろん、このようなラインの選択は、車種、車両、路面状態や乗る人のスキルや「好み」によって異なってくるものです。それこそ「正解」はありません。でもお互いに「あそこはどう通りましたか?」と声を掛け合って、違いを確認し、そして色々なことを試してみるのが、練習をする時の「正解」ではないでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます