今回は初級レベルの方へのお話です。

HMSで教わる基本的なコーナリングは、何度も紹介しているようにブレーキを引き摺ったままで旋回の回転半径を縮めながら回っていくものです。この方法の利点は、旋回中に常に前輪が地面に押し付けられているために旋回中の挙動が安定していること、またそれ故にセルフステアによるバイク自身の持っている旋回能力を感じ取りやすいことです。

初級であれ、中級であれ、その人が実現できる実舵角によって旋回半径が変わるわけですが、大きい回転半径であれ、小さい回転半径であれ、上図のように目標に向って回り切ることができます。実舵角はバンク角とハンドルの切れ角の合成値ですから、大きくバンクできて、セルフステアを妨げない乗り方をしている人ほど、小さな回転半径で回ることができます。

回り終わったときには、アイドリングに近いエンジン回転数と、そのときのギヤ比に応じた速度になっていると考えてよく、そこからアクセルを開けてバイクを起こし、目標に向ってさらに強力に加速していくことになります。

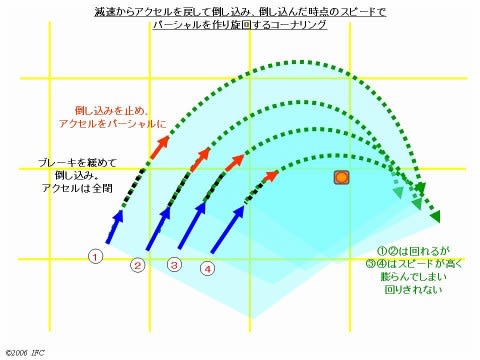

しかし、一般に公道ではこういう走り方はしません。公道では、ブレーキをかけ、それを緩めてアクセルは全閉のままバイクの倒し込みを行い、そこからはアクセルを開け戻して旋回スピードを作り、コーナーを旋回していきます。アクセルの開度は、その旋回スピードで加速も減速もしない割合として、それをパーシャル・スロットルと呼んでいます。

公道ではコーナーの回転半径Rが大きいので、上のような基本コーナリングでは旋回中にエンジンブレーキによって失速してコーナーを回り切れなくなってしまいます。そこでコーナーのRに合わせた速度をパーシャル・スロットルで定速を作って回ることになります。

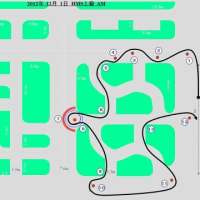

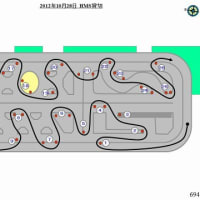

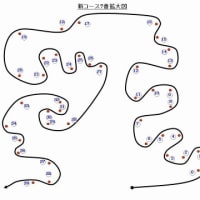

公道とHMSの違いが何だろうかと考えると、つまりは回転半径の大きさの違いです。HMSで走るオフセットスラロームやコーススラロームは、公道では考えられない小さなコーナーを連続的に走っています。バリアブル(セクション5番)は概ね34メートル×76メートル(私の目測)の広さですから、外周のコーナーでさえ、回転半径は10メートル~14メートルということになり、公道では殆どお目にかかれないタイト・コーナーといえるでしょう。しかしHMSでは最も大きなコーナーに分類されることになります。

市街地のS字の部分などでは回転半径は4メートルといったところでしょうか。

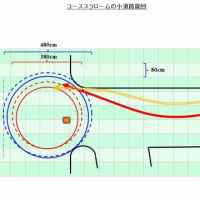

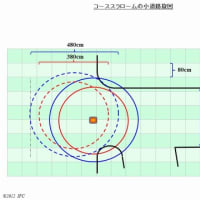

初級バリアブルの内側のコーナーの回転半径は2メートルから4メートルといったところでしょう。

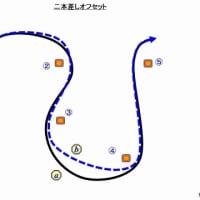

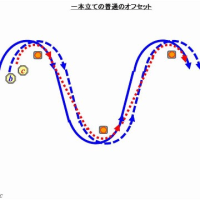

同じようにオフセット・スラロームの回転半径は上図で言えば内径で1.5メートルから4メートルの範囲でしょう。このコースを基本のコーナリングではなくパーシャルを使って回ろうとすると逆に膨らんでいってオーバーランすることになります。

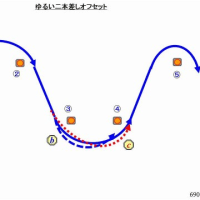

その人の旋回技術によって、どれ位、小さいRのコーナーまで、このパーシャル・スロットルで回れるかが変わってきます。バイクのバンク角が浅かったりセルフステアが切れていないと小さく回ることができません。またアクセルを細かくコントロールできないと、望ましい速度にバイクの速度をぴったり合わせることができません。低いギヤ、低い速度で低い回転数の時にはスロットル操作は大変難しくなります。

今度は逆に基本コーナリングでエンジンブレーキを使って減速しながら旋回するコーナリングはどれ位大きなコーナーまで対応可能か考えてみます。コーナー入り口のスピードを上げていけば回転半径は大きくしていくことができます。ギヤ1速に限定したとしても、6000回転まで上げて、そこからアイドリング1000回転に落ちるまでの距離を利用したとすれば、(やったことがないのでわかりませんが)数十メートルは走ることができるでしょうから、逆算して半径10メートルくらいのコーナーは通れそうに思いますが、そうはいきません。

市街地コースを利用したコーススラロームではそのコーナーの手前でそんなに長く加速するようなコースにはなっていないからです。仮に一つ前のコーナーから加速区間が10数メートルだとするとエンジン回転数はせいぜい3000回転+αというところでしょうから、そこから曲がれるコーナーはそんなに大きくなりません。

失速して回りきれないということに気付いてから、旋回中にアクセルを開けて速度を戻して大きく回ろうとしても、これはとても難しく、また後輪がスリップして転倒する危険性があります。

従って、コーナーの入り口でどれだけのスピードでどこまでバンクさせられるかという倒し込みの速さと早さで最後までスピードが維持できるかが決まってしまいます。それによって実際に基本コーナリングができる最大の回転半径(ARとします)の大きさが決まります。

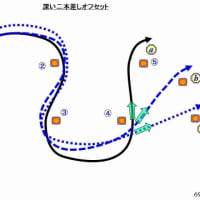

一方、パーシャルを使うコーナリングがどこまで小さく回れるかということは実舵角とバンク角を大きくとって、小さい回転半径を速い速度で回る車体のコントロールと特に繊細なアクセルワークが必要になります。そのようなアクセルワークが可能な最小回転半径をBRとします。実はこのパーシャルを使ったコーナリングというのは、以前に説明したファーストイン・ファーストアウト、ラインBのコーナリングに相当しています。

初級から中級にかけては、まだバンクをしっかりつくれていないのでコーナーの旋回速度が低くなり、一般に以下のようになります。

AR ≪ BR

つまり、基本コーナリングで回れる最大の回転半径がパーシャルを使って回るコーナリングの最小回転半径を大きく下回っているということで、このギャップに関しては「回れない」回転半径Rが存在するということになります。実際には全く走れないということはないので、このRのコーナーに関しては、ラインAのコーナリングでコーナーに入って、しかしその後失速してアイドリング回転のまま残りを回るか、ないしはコーナリングの途中でアクセルを開けにいって、ギクシャクしながら(悪くするとリアタイヤを滑らせたりしながら)何とか回り切るということになります。

中級でラインAで小さく回ることができる人は、そういう不具合を避けるために敢えてコーナーをいくつかに分けて加速と減速を行うことで走りきるようになります。

もう一つのテクニックとしては、リアブレーキで速度を抑えながらアクセルを開けることによって、ギクシャクするのを防ぎながら回るという方法があります。ただし多用するとリアブレーキがフェードするので最小限にしておきたいものです。

スキルが上がれば、①速やかにフルバンクまでバイクを倒し込み高い旋回速度で回れるようになり、アプローチのスピードを上げることができる。②小さく鋭く回ることができるので、旋回時間が短くなり、結果としてスピードが落ち切る前に回り終える。③アクセルコントロールを細かく繊細に行うようになり、ギクシャクしないでアクセルを合わせる(開ける)ことができるようになる。④フォームや荷重のコントロールによって、ギクシャクを抑制できるようになる、などの理由で、ラインAの最小回転半径を小さくし、最大回転半径を大きくできるようになります。またラインBについても最小回転半径を小さくできます。

すなわち、

AR ≧ BR

です。

下図のように、そうやってABのラインのカバー範囲が大きくなると、常に好ましいラインで失速せずに旋回することができるようになるのです。

ちなみに、ギヤを2速に上げて走ると、ラインAの上限:最大回転半径は大きくなります。エンジンブレーキがマイルドになるので、失速の度合いが小さくなるからです。またラインBの下限:最小回転半径は小さくなります。アクセル操作に対する反応がマイルドになるのでパーシャルが作りやすくなるからです。そういう意味で、自分が回れない回転半径のコーナーが多いときには、それをしっかり意識して2速で走るという判断も必要なことです。

後記:このトピックスは以前の記事「走りやすい回転半径を見つける」という話題とほぼ同じことを説明しています。以前の記事は自分のスキルに合わせてラインをどう選ぶかという観点から、今回の記事は自分のスキルとしてのパーシャルスロットルという技術をどう獲得するかという観点から語っているという違いがあると思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます