皆さん、こんにちは。。

ある方からコーナリングの時にどこからどこまでブレーキを使いますか?という質問をいただいたので、今一度まとめてみたいと思います。

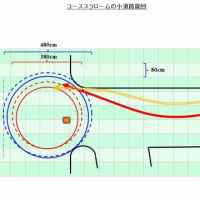

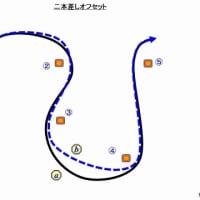

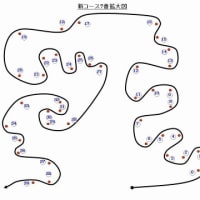

図は、基本テクニック編でまとめた基本的なパイロン旋回の図式です。

元のエントリーは

基本のコーナリング

その詳細

です。

この説明そのものは、中級のトライアルとしては全くその通りだと今でも思っています。

ただ、それでは今の自分がそのように走っているのかというとそうではありません。

ですから、パイロンに向かう時に、「どこからブレーキをかけて、どこでリリースしますか?」という質問に答えることはなかなか難しいところがあります。

中級から上級にかけて、何が気にかかるかというと④⑤⑥の遷移です。④と⑤の間でリアブレーキを使い切るのですが、そこから⑤と⑥の間でアクセルの遊びを取って徐々に加速し始めるというところまでの「間」が問題なのです。

まず「間」が空くことを前提にすると、その「間」をなるべく短くすることと、その後アクセルを開け始めるときの緻密さとその後の連続的なアクセル開度調節が課題となります。

一番の問題は⑤もしくは⑥でアクセルを開け始める時に、エンジン回転がついてこなくてそこをラフに開けてリアタイアが流れ、態勢が崩れたりすることです。回転が落ちていると、じんわりと開けていく必要があります。じんわりと開けるということは、その分、時間がかかるということで、遅くなってしまうわけです。

基本的に、180度以上の深いコーナーでない限り、ブレーキも使っていない、アクセルも開けていないという「何もしていない時間」を作らないようにします。

オフセットパイロンスラロームの場合には、180度以上のコーナーということは滅多になくて、後輪が描くラインをベースに考えると、90度から150度くらいの旋回角が普通かと思います。そのような場合は、ブレーキをリリースした瞬間に、アクセルを開け始めることを目指します。

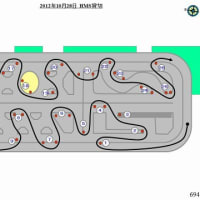

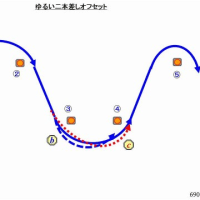

オフセットパイロンですと、旋回半径が大きくなるとコーナーの旋回角度は深くなります。小さく回れば旋回角度を浅くすることができます。ですから、絶対的な旋回ラインが決まるコーススラロームで旋回時のブレーキングについて説明してみましょう。

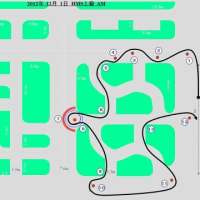

こちらは市街地のゾーン(6番)で典型的なUターンですが、市街地の中では最も小さなUターンになるようなセクションです。赤い線がフロントタイヤが通るライン、青い線がリアタイヤが通るラインです。

③④のコーナーは、芝生のブロックの幅が約2.5mで、かなり小さな旋回(旋回の内径が2.5m+αになる)が可能です。しかし旋回後のラインを考えると道幅一杯を使ったUターンもできるので、こちらは旋回外径で約9mまでとれます。

ラインの作り方は、次のコーナーに対するアプローチをどうするかによって決まりますので、これが仮に下図のように次のコーナーへが接近していると、もっと小さな旋回半径を作って次のコーナーへのアプローチアングルを作ってあげる必要が起こります。

この例では、④を回るときに、小さい旋回半径になり、同時に旋回角度は浅くなって⑤に向かうことがわかります。

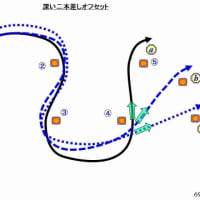

話を戻して、奥に向かうUターンを想定します。これはほぼ180度のコーナーになります。

③④のコーナリングを分解すると、次の図のようになります。

赤い実線は加速してコーナーに向かうパート、そして青い破線のラインがコーナリングのパートです。前半がブレーキングを使う部分で、赤い×印がブレーキングを終了し、アクセルを開け始める地点です。後輪の位置が基準になります。そして×印の後の青い破線部分が徐々にアクセルを開ける操作で、その後、赤い実線で可能な限りアクセルを大きく開けるという動作になります。フルスロットルと言いたいのですが、フルスロットルというのは言葉の綾で、グリップ走行をするのであれば、後輪が滑り出さない範囲で最大のスロットルオープンを図るという意味です。

赤い×印にかけては、一番スピードが落ちるので、そのときにしっかりハンドルが切れていなければなりません。ハンドルが切れていればその後にアクセルを開け始めてもラインが膨らまずに済みます。もっと小さな旋回半径であれば、フルロックまで持って行きます。フルロックだと少し強めにアクセルを開けてもハンドルが切れ込むことが防げます。フルロックまでいかない時は、微妙なアクセル操作にしないと進行方向のトルクに押されてハンドルが切れ込んでブレーキがかかり、転倒します。

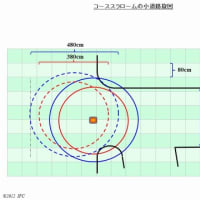

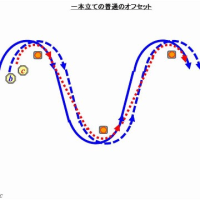

このようなコーナリングになると、最初のコーナリング解説図は、以下のように変ります。

図に青点線で追加されたように市街地の芝生のブロックにイメージを合わせてみました。

私が今、実際に走っているのは、⑤までフロントブレーキを引き摺って、また②から⑤までフロントもリアもかけ続けているという方法です。多分②③の段階の方がブレーキが強く③④⑤では、より弱いブレーキを使っているのですが、握りっ放しという意味では連続しています。握りっ放しなのですが、③④⑤で緩めてより強いバンキングをしていくのです。これにはブレーキングしながら、倒し込んでいく技術が必要になります。(図では④でフロントブレーキを終えていますが、実際にはアクセルを開けにいく直前[④と⑤の中間]までブレーキを使っている場合の方が多く、ブレーキを放した直後にアクセルを開けることになります)

そういうコーナリングに向かっていくためにはどういう必要条件があるかというと以下の点があげられます。

1)まず、進入速度を高めることです。進入速度が遅くなるとその分ブレーキを使えなくなってしまう(使い切ってしまう)ので、ブレーキを早い段階で完全にリリースしてしまうからです。そうなると、もうアイドリングのままで旋回することになります。当然、フロントフォークはリバウンドしているので、旋回半径も大きくなってしまいます。

2)進入速度を高めるためには、その手前のアプローチで十分に加速をして、絶対スピードが高まっている必要があります。加速可能なところで、可能な限り一杯に「開ける」ことは、基本的な前提条件になります。

3)③④⑤はブレーキを引き摺ったままフルバンクさせる局面です。ここで「フルバンク」させることが「あるべき姿」です。フルバンクしていないということは旋回の最高速度に到達していないと看做されます。私の場合は、③④⑤は、ブーツのつま先を擦ったまま走ることを目安にします。つま先がとどかないのであれば、バンク角が足りないので、もっと旋回速度をあげられると考えます。

4)ブレーキングしながら車体を傾けるというのは、簡単な作業ではありません。強いブレーキングをすると、慣性によって進路を変更しにくくなるからです。私の場合は、高速からアプローチする場合には強いブレーキングをしながら徐々にバンクを始め、アプローチ地点にかかると少し緩めながらもっとバンキングを深めていくというやり方をします。

深い旋回角のコーナーであれば最後にブレーキングを緩めた瞬間にハンドルを腕力でフルロックまで切って脱出のアングルを稼いで、再加速するラインに乗せます。浅い旋回であればそのまま開け始めます。

上記と内容が重なりますがスキルアップの対策としては以下のことを意識した練習が考えられます。

1)進入速度を高めるためにはブレーキングの開始ポイントを遅らせる必要があります。

2)その前提として、細かくしっかり加速して絶対的な速度を稼ぎます。

3)バンク角がとれなければ旋回速度があがりません。フルバンクの旋回速度を覚えてください。バンク角を深めるためには、2速でコーススラロームを走るというような練習も有効です。

4)ブレーキングをしながら倒し込み曲がっていくテクニックを習熟しようとすると、一番の問題は必要以上にスピードを落としてしまうことです。私はこれを「失速する」と表現しています。失速するというのは、「本当はもっと速い速度で動けるのに、それより遅い速度で走ってしまっている」という感受性を意味しています。失速しているときには、自分の気持ちが先にいっているほどにはバイクが追い付いてきてくれないとか、その瞬間に自分が何かしたいのにバイクが動かないので何もできないという焦燥感があります。それを如何に解消するかというのがステップアップへの道です。失速を防ぐためには、進入速度を高めることとブレーキを使い過ぎないようにすることを意識します。

5)最もスピードが落ちた時に、ハンドルを切り増しします。そうすると開け始めたときに膨らまないので早く開け始めることができるようになります。

6)車体を引き起こしてからアクセルを開けるのではなく、アクセルワークによって自然に車体が立ち上がるようにします。逆に言えば、車体が起きるトルクが生まれるまでアクセルを開けます。ただし開け過ぎるとリアが滑り出すので、グリップ感を確かめながら、徐々に大きく開けていきます。最初の市街地の図のように次のコーナーに向かっていくときにはバンク角を残すようにします。そうすると次のコーナリングブレーキに入りやすくなります。

いずれもかなり難しいテクニックなので、一つひとつの要素を順繰りに練習してみるとよいでしょう。また、これは私の考える方法で、入り口でブレーキングを終えて高いスピードを維持したまま旋回するやり方を好む人もいます。私の場合は小さく回ることが好きなタイプです。こういうことはスタイルの違いなので技術に絶対はないという点にも留意していただけると幸いです。

ある方からコーナリングの時にどこからどこまでブレーキを使いますか?という質問をいただいたので、今一度まとめてみたいと思います。

図は、基本テクニック編でまとめた基本的なパイロン旋回の図式です。

元のエントリーは

基本のコーナリング

その詳細

です。

この説明そのものは、中級のトライアルとしては全くその通りだと今でも思っています。

ただ、それでは今の自分がそのように走っているのかというとそうではありません。

ですから、パイロンに向かう時に、「どこからブレーキをかけて、どこでリリースしますか?」という質問に答えることはなかなか難しいところがあります。

中級から上級にかけて、何が気にかかるかというと④⑤⑥の遷移です。④と⑤の間でリアブレーキを使い切るのですが、そこから⑤と⑥の間でアクセルの遊びを取って徐々に加速し始めるというところまでの「間」が問題なのです。

まず「間」が空くことを前提にすると、その「間」をなるべく短くすることと、その後アクセルを開け始めるときの緻密さとその後の連続的なアクセル開度調節が課題となります。

一番の問題は⑤もしくは⑥でアクセルを開け始める時に、エンジン回転がついてこなくてそこをラフに開けてリアタイアが流れ、態勢が崩れたりすることです。回転が落ちていると、じんわりと開けていく必要があります。じんわりと開けるということは、その分、時間がかかるということで、遅くなってしまうわけです。

基本的に、180度以上の深いコーナーでない限り、ブレーキも使っていない、アクセルも開けていないという「何もしていない時間」を作らないようにします。

オフセットパイロンスラロームの場合には、180度以上のコーナーということは滅多になくて、後輪が描くラインをベースに考えると、90度から150度くらいの旋回角が普通かと思います。そのような場合は、ブレーキをリリースした瞬間に、アクセルを開け始めることを目指します。

オフセットパイロンですと、旋回半径が大きくなるとコーナーの旋回角度は深くなります。小さく回れば旋回角度を浅くすることができます。ですから、絶対的な旋回ラインが決まるコーススラロームで旋回時のブレーキングについて説明してみましょう。

こちらは市街地のゾーン(6番)で典型的なUターンですが、市街地の中では最も小さなUターンになるようなセクションです。赤い線がフロントタイヤが通るライン、青い線がリアタイヤが通るラインです。

③④のコーナーは、芝生のブロックの幅が約2.5mで、かなり小さな旋回(旋回の内径が2.5m+αになる)が可能です。しかし旋回後のラインを考えると道幅一杯を使ったUターンもできるので、こちらは旋回外径で約9mまでとれます。

ラインの作り方は、次のコーナーに対するアプローチをどうするかによって決まりますので、これが仮に下図のように次のコーナーへが接近していると、もっと小さな旋回半径を作って次のコーナーへのアプローチアングルを作ってあげる必要が起こります。

この例では、④を回るときに、小さい旋回半径になり、同時に旋回角度は浅くなって⑤に向かうことがわかります。

話を戻して、奥に向かうUターンを想定します。これはほぼ180度のコーナーになります。

③④のコーナリングを分解すると、次の図のようになります。

赤い実線は加速してコーナーに向かうパート、そして青い破線のラインがコーナリングのパートです。前半がブレーキングを使う部分で、赤い×印がブレーキングを終了し、アクセルを開け始める地点です。後輪の位置が基準になります。そして×印の後の青い破線部分が徐々にアクセルを開ける操作で、その後、赤い実線で可能な限りアクセルを大きく開けるという動作になります。フルスロットルと言いたいのですが、フルスロットルというのは言葉の綾で、グリップ走行をするのであれば、後輪が滑り出さない範囲で最大のスロットルオープンを図るという意味です。

赤い×印にかけては、一番スピードが落ちるので、そのときにしっかりハンドルが切れていなければなりません。ハンドルが切れていればその後にアクセルを開け始めてもラインが膨らまずに済みます。もっと小さな旋回半径であれば、フルロックまで持って行きます。フルロックだと少し強めにアクセルを開けてもハンドルが切れ込むことが防げます。フルロックまでいかない時は、微妙なアクセル操作にしないと進行方向のトルクに押されてハンドルが切れ込んでブレーキがかかり、転倒します。

このようなコーナリングになると、最初のコーナリング解説図は、以下のように変ります。

図に青点線で追加されたように市街地の芝生のブロックにイメージを合わせてみました。

私が今、実際に走っているのは、⑤までフロントブレーキを引き摺って、また②から⑤までフロントもリアもかけ続けているという方法です。多分②③の段階の方がブレーキが強く③④⑤では、より弱いブレーキを使っているのですが、握りっ放しという意味では連続しています。握りっ放しなのですが、③④⑤で緩めてより強いバンキングをしていくのです。これにはブレーキングしながら、倒し込んでいく技術が必要になります。(図では④でフロントブレーキを終えていますが、実際にはアクセルを開けにいく直前[④と⑤の中間]までブレーキを使っている場合の方が多く、ブレーキを放した直後にアクセルを開けることになります)

そういうコーナリングに向かっていくためにはどういう必要条件があるかというと以下の点があげられます。

1)まず、進入速度を高めることです。進入速度が遅くなるとその分ブレーキを使えなくなってしまう(使い切ってしまう)ので、ブレーキを早い段階で完全にリリースしてしまうからです。そうなると、もうアイドリングのままで旋回することになります。当然、フロントフォークはリバウンドしているので、旋回半径も大きくなってしまいます。

2)進入速度を高めるためには、その手前のアプローチで十分に加速をして、絶対スピードが高まっている必要があります。加速可能なところで、可能な限り一杯に「開ける」ことは、基本的な前提条件になります。

3)③④⑤はブレーキを引き摺ったままフルバンクさせる局面です。ここで「フルバンク」させることが「あるべき姿」です。フルバンクしていないということは旋回の最高速度に到達していないと看做されます。私の場合は、③④⑤は、ブーツのつま先を擦ったまま走ることを目安にします。つま先がとどかないのであれば、バンク角が足りないので、もっと旋回速度をあげられると考えます。

4)ブレーキングしながら車体を傾けるというのは、簡単な作業ではありません。強いブレーキングをすると、慣性によって進路を変更しにくくなるからです。私の場合は、高速からアプローチする場合には強いブレーキングをしながら徐々にバンクを始め、アプローチ地点にかかると少し緩めながらもっとバンキングを深めていくというやり方をします。

深い旋回角のコーナーであれば最後にブレーキングを緩めた瞬間にハンドルを腕力でフルロックまで切って脱出のアングルを稼いで、再加速するラインに乗せます。浅い旋回であればそのまま開け始めます。

上記と内容が重なりますがスキルアップの対策としては以下のことを意識した練習が考えられます。

1)進入速度を高めるためにはブレーキングの開始ポイントを遅らせる必要があります。

2)その前提として、細かくしっかり加速して絶対的な速度を稼ぎます。

3)バンク角がとれなければ旋回速度があがりません。フルバンクの旋回速度を覚えてください。バンク角を深めるためには、2速でコーススラロームを走るというような練習も有効です。

4)ブレーキングをしながら倒し込み曲がっていくテクニックを習熟しようとすると、一番の問題は必要以上にスピードを落としてしまうことです。私はこれを「失速する」と表現しています。失速するというのは、「本当はもっと速い速度で動けるのに、それより遅い速度で走ってしまっている」という感受性を意味しています。失速しているときには、自分の気持ちが先にいっているほどにはバイクが追い付いてきてくれないとか、その瞬間に自分が何かしたいのにバイクが動かないので何もできないという焦燥感があります。それを如何に解消するかというのがステップアップへの道です。失速を防ぐためには、進入速度を高めることとブレーキを使い過ぎないようにすることを意識します。

5)最もスピードが落ちた時に、ハンドルを切り増しします。そうすると開け始めたときに膨らまないので早く開け始めることができるようになります。

6)車体を引き起こしてからアクセルを開けるのではなく、アクセルワークによって自然に車体が立ち上がるようにします。逆に言えば、車体が起きるトルクが生まれるまでアクセルを開けます。ただし開け過ぎるとリアが滑り出すので、グリップ感を確かめながら、徐々に大きく開けていきます。最初の市街地の図のように次のコーナーに向かっていくときにはバンク角を残すようにします。そうすると次のコーナリングブレーキに入りやすくなります。

いずれもかなり難しいテクニックなので、一つひとつの要素を順繰りに練習してみるとよいでしょう。また、これは私の考える方法で、入り口でブレーキングを終えて高いスピードを維持したまま旋回するやり方を好む人もいます。私の場合は小さく回ることが好きなタイプです。こういうことはスタイルの違いなので技術に絶対はないという点にも留意していただけると幸いです。

ちょうど今の自分が課題としている事がタイムリーで記事になっており、大変参考になります。

というのも先日のスクールで、自分がいかに「浅いバンク角で失速させながら」走っていたのか、痛感したからなのですが・・・。

また一度、基本に立ち戻って勉強の日々です。

これからも興味深い素晴らしい記事を期待しつつ、練習を続けて行こうと思います。

いつも熱心に練習されているようですね。

このコーナリングは最も基本的な話ですが、限りなく奥が深いテーマです。この終わりのなさは、裏返せば誰にも成長の余地が常にあるということで、これもまたバイクの楽しいところですね。

お互い、頑張りましょう。。。

5)最もスピードが落ちた時に、ハンドルを切り増しします。そうすると開け始めたときに膨らまないので早く開け始めることができるようになります。

に関して@sushiさんのご意見をお聞かせ下さい。

1.ハンドルを切り増すことで、車体が起きようとしますが、膝入力でねじ伏せるのか、車体を起こしてしまうのか?図Aではどちらでしょうか?

2.かなり浅い旋回角の場合(パーシャルほどではない)にも切り増すことによって、速くアクセルを開けられるなどのメリットがあるのでしょうか?

私は結構フルバンクからハンドルを切り増すことに抵抗があります。車体がぐわわんとなります。まだまだ修行がたりません。

ここのところほったらかしにしていたのでコメントいただいたのに気付かず失礼しました。

>1.ハンドルを切り増すことで、車体が起きようとしますが、膝入力でねじ伏せるのか、

>車体を起こしてしまうのか?図Aではどちらでしょうか?

これはおっしゃるように微妙な加減に左右されています。

a)第一のパターンですが、コーナリング中にスピードが落ち切っていて、かつ相当にハンドルが切れている状態であれば、書いてある通りで、止めをさすような感じでハンドルをストッパーに当たるまで切ってしまいます。そうするとアクセルを強めに開けてもフロントが頑張ってくれるということです。

b)第二にスピードが残っているのに、ないしはそれと連動してハンドルが十分切れていないところに、無理にハンドルを切り増ししようとするとバイクが起きてしまいます。バイクが起きているのにアクセルを開けるとフロントタイヤが負けてグリグリと引っかかるか下手をするとハイサイドします。

c)bの状態であれば、リアブレーキを残して、というか更に踏み増してリアタイヤのスピードを殺し、フロントが回り込むのを待ちます。リアブレーキを強めに利かせる瞬間にハンドルを切り増してあげると、よりスムーズにバイクの方向を脱出方向に向けることができます。

いずれの場合も私自身は、バイクが起きないように体で押さえるというイメージはありますが、膝の入力といったことまでは意識していません。

浅い旋回角の場合にはスピードが高いので切り増したからアクセルを「早く」開けられるということはありません。しかし逆にコースレイアウトの関係でリアブレーキを強めに使うようなときには(これは厳密に言うと旋回角が浅いのではなく、旋回角が浅いコーナーからその先で半径が小さくなる複合コーナーの場合です)スピードが落ちた分だけセルフステア以上にハンドルを切り増してあげることで「早めに」アクセルを開けることができるようになります。

これから暑くなりますが、負けずに精進して参りたいと思います。