これは中級テクニックに属することだと思います。ハンドルを切って曲がるか、倒して回るかという話の続きです。

コーナリングのスピードを高めると遠心力が大きくなるので、それに対抗するためにバンク角を大きく(車体を倒す)します。また、同じスピードで走っていても旋回の半径が小さくなると遠心力が大きくなるのでバンク角を大きくする必要がおこります。旋回の半径はバンク角とハンドルの切れ角で合成される実舵角によって決まります。

従って、ある旋回半径のコーナーを走行しようとすると、最初に必要な実舵角が決まります。次にそのコーナーを走るスピードを決めます。もし最速で走ると仮定すると、基本的には車両そのものの特性とタイヤのグリップの能力によってスピードの水準が決まります。このベストスピードで旋回半径を回る時に発生する遠心力に見合ったバンク角を必要な実舵角から差し引いたものがハンドルの切れ角になります。このバンク角は車両の特性によって決まるフルバンク角になっているはずです。(この場では、リーンイン、リーンアウトなど、フォームによるバンク角の調整という議論はなしにします)

ですからどんなコーナーでも、瞬時にフルバンクの状態にバイクを倒し込み、それに見合ったベストスピードでコーナリングをしていれば、ハンドルの切れ角は常に旋回半径に見合った一つの角度になる筈で、切って曲がるか倒して曲がるかというテーマは意味がないことになります。

しかし残念ながらそんなことができるのはスーパーイントラさんのレベルです。私らは常に「もっとハンドル切れる(もっと小さく回れる)」「もっとスパッと倒す」「もっと開けられる」と言われ続けているわけで、この三つは永遠の課題なのです。

つまり、普通の人にとっては、切れ角、バンク角、スピードの三つともベストにするのはとても難しく、多くの人がいずれもベターであるか、もしくは、いずれかは良いが他はダメという状態にあるのです。

それを改善するには練習あるのみ。セルフステア(もっと上達すれば意識的なハンドル操作)、素早い倒し込み、適切なスピードの維持(パーシャル)から速やかな脱出加速へという三つの課題を、一つずつ、順繰りに練習し、全体のレベルをあげていかなければなりません。

一般に公道走行の経験が長いライダーの方はコーナーの大きさに対するコーナリング速度の感覚が身に付いていますから、特に半径の大きなコーナーでスピードをつくることは上手です。HMSのような安全な環境で走り込むと、公道でよりももっと倒し込むことができますので、大きいコーナーでフルバンクで駆け抜けることが非常に楽しいと思います。

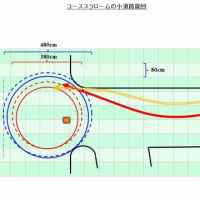

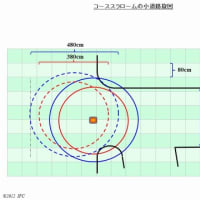

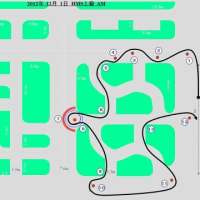

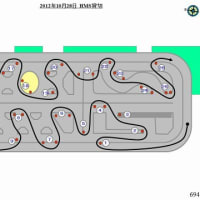

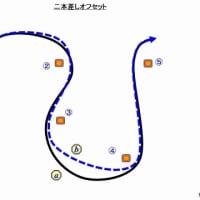

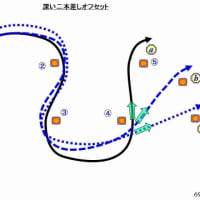

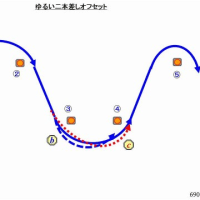

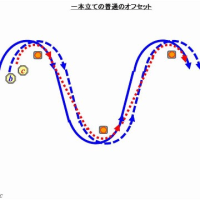

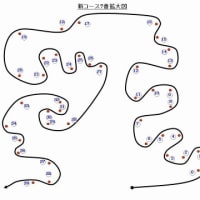

上図の青線のラインは、③④のコーナーをつないで大きな回転半径で回るラインです。道幅を利用してなるべく大きくスムーズな円弧を描いて高い旋回スピードを作り、カリカリとステップを擦りながら気持ちよさそうに走っている人が多数派だと思います。

ラインに正解はありませんが、コーナー後半に至ってからフルバンクになってステップを擦るようであれば、ちょっと振り返ってみる必要があるかもしれません。コーナーのアプローチから倒し込んで一気にステップか爪先を擦るところまでフルバンクして、そこからはアクセルをパーシャルにしてトラクションを掛け気味にしてバイクを微妙に起こして旋回していくことが理想です。それに対して、後半でステップを擦るようであれば、

a)旋回中にスピードが落ちて、その結果としてバンク角が大きくなり接地する。

b)旋回中にバンク角を稼ぎたくて旋回中にリーンアウトしてバイクを倒している。

c)旋回に入ってから、もう一度倒し込み動作をやり直している。

といった懸念があります。

いずれも、もっと高い旋回スピードを実現できるのに、それを殺していることになります。

状況を打破するための一つの練習方法ですが、図の赤いラインを考えてみます。大きいコーナーを当たり前のように大きく回るのではなく、小さい旋回半径を作ってみます。③を回る時に、思いっきりハンドルが切れるということを考えてラインを作ります。今までとアプローチ速度をあまり変える必要はありません。(実際にはブレーキをしっかりかけて、少し速度を落とすことになりますが)ハンドルの切れを意識して小さく回ります。そうすると、結果として赤いラインのようになります。これは④のコーナーを無視するというか、コーナーを作らないで直線的に⑤に向かうようにしているわけです。

これによって、今までバイクを寝かせて大回りをしていた状態と、アプローチでハンドルの切れ角を作って、もっと小さく回るということの比較ができるようになります。本当の正解はその中間にあるだろうと思います。前者のスピードを維持しながら、後者の切れ角を作るということです。そうするともっと素早く倒し、旋回速度を高め、小さく回るということに近付いていくわけです。

このような経験の中で振り子のように苦手を次々と克服しながら全体のレベルを高めていくということに挑戦していくのがHMS道であるわけです。

コーナリングのスピードを高めると遠心力が大きくなるので、それに対抗するためにバンク角を大きく(車体を倒す)します。また、同じスピードで走っていても旋回の半径が小さくなると遠心力が大きくなるのでバンク角を大きくする必要がおこります。旋回の半径はバンク角とハンドルの切れ角で合成される実舵角によって決まります。

従って、ある旋回半径のコーナーを走行しようとすると、最初に必要な実舵角が決まります。次にそのコーナーを走るスピードを決めます。もし最速で走ると仮定すると、基本的には車両そのものの特性とタイヤのグリップの能力によってスピードの水準が決まります。このベストスピードで旋回半径を回る時に発生する遠心力に見合ったバンク角を必要な実舵角から差し引いたものがハンドルの切れ角になります。このバンク角は車両の特性によって決まるフルバンク角になっているはずです。(この場では、リーンイン、リーンアウトなど、フォームによるバンク角の調整という議論はなしにします)

ですからどんなコーナーでも、瞬時にフルバンクの状態にバイクを倒し込み、それに見合ったベストスピードでコーナリングをしていれば、ハンドルの切れ角は常に旋回半径に見合った一つの角度になる筈で、切って曲がるか倒して曲がるかというテーマは意味がないことになります。

しかし残念ながらそんなことができるのはスーパーイントラさんのレベルです。私らは常に「もっとハンドル切れる(もっと小さく回れる)」「もっとスパッと倒す」「もっと開けられる」と言われ続けているわけで、この三つは永遠の課題なのです。

つまり、普通の人にとっては、切れ角、バンク角、スピードの三つともベストにするのはとても難しく、多くの人がいずれもベターであるか、もしくは、いずれかは良いが他はダメという状態にあるのです。

それを改善するには練習あるのみ。セルフステア(もっと上達すれば意識的なハンドル操作)、素早い倒し込み、適切なスピードの維持(パーシャル)から速やかな脱出加速へという三つの課題を、一つずつ、順繰りに練習し、全体のレベルをあげていかなければなりません。

一般に公道走行の経験が長いライダーの方はコーナーの大きさに対するコーナリング速度の感覚が身に付いていますから、特に半径の大きなコーナーでスピードをつくることは上手です。HMSのような安全な環境で走り込むと、公道でよりももっと倒し込むことができますので、大きいコーナーでフルバンクで駆け抜けることが非常に楽しいと思います。

上図の青線のラインは、③④のコーナーをつないで大きな回転半径で回るラインです。道幅を利用してなるべく大きくスムーズな円弧を描いて高い旋回スピードを作り、カリカリとステップを擦りながら気持ちよさそうに走っている人が多数派だと思います。

ラインに正解はありませんが、コーナー後半に至ってからフルバンクになってステップを擦るようであれば、ちょっと振り返ってみる必要があるかもしれません。コーナーのアプローチから倒し込んで一気にステップか爪先を擦るところまでフルバンクして、そこからはアクセルをパーシャルにしてトラクションを掛け気味にしてバイクを微妙に起こして旋回していくことが理想です。それに対して、後半でステップを擦るようであれば、

a)旋回中にスピードが落ちて、その結果としてバンク角が大きくなり接地する。

b)旋回中にバンク角を稼ぎたくて旋回中にリーンアウトしてバイクを倒している。

c)旋回に入ってから、もう一度倒し込み動作をやり直している。

といった懸念があります。

いずれも、もっと高い旋回スピードを実現できるのに、それを殺していることになります。

状況を打破するための一つの練習方法ですが、図の赤いラインを考えてみます。大きいコーナーを当たり前のように大きく回るのではなく、小さい旋回半径を作ってみます。③を回る時に、思いっきりハンドルが切れるということを考えてラインを作ります。今までとアプローチ速度をあまり変える必要はありません。(実際にはブレーキをしっかりかけて、少し速度を落とすことになりますが)ハンドルの切れを意識して小さく回ります。そうすると、結果として赤いラインのようになります。これは④のコーナーを無視するというか、コーナーを作らないで直線的に⑤に向かうようにしているわけです。

これによって、今までバイクを寝かせて大回りをしていた状態と、アプローチでハンドルの切れ角を作って、もっと小さく回るということの比較ができるようになります。本当の正解はその中間にあるだろうと思います。前者のスピードを維持しながら、後者の切れ角を作るということです。そうするともっと素早く倒し、旋回速度を高め、小さく回るということに近付いていくわけです。

このような経験の中で振り子のように苦手を次々と克服しながら全体のレベルを高めていくということに挑戦していくのがHMS道であるわけです。

掲示板からこちらのブログの存在を知り、時々覗かせてもらっております。

おバカな私は読んでも理解が出来ないことが多いのですが、要するに「倒して廻ったほうが早く廻れる」ということで理解してよろしいのでしょうか?

「中級テクニック」に分類しているエントリーは、正直、中級の人が上級に挑戦するレベルのテーマになっているものが多く、ちょっと実感しにくい説明もあるかもしれません。

私の説明も冗長なので申し訳ないです。「要するに」とまとめることは、なかなか難しいのです。

1)倒していなければ速く回ることはできません。旋回中にバイクが倒れていて安定していれば、旋回速度が高いと思われます。

2)速く走っても、大回りであれば周回に時間がかかります。「早く」にはなりません。

3)「早く向きを変えれば小さく回れるので早くアクセルを開けることができる」ので、結果として速く回ることが「できる可能性があります」

4)倒して回っても、そこに無理無駄ムラがあれば、結果としては遅くなります。

以上をふまえて、倒して旋回速度を高める方法と、ハンドルを切って旋回時間を縮める方法の二種類があるので両方練習しましょう、という趣旨だとご理解ください。

要点を挙げていただき、なんとなくですがイメージが浮かんできました。早く廻れば速く走れるのは理解出来ます。(笑)

休憩中に上級の方々の走りをよく見させていただいておりますが、旋回の動き、後輪が軸になり、前輪だけが廻っているような動きに見え、感動ものです。

つまり、コンパスの針が後輪で芯の部分が前輪ですか?後輪がパイロン周りをなめるような小さい動きに対して前輪が外周りを大きく、グワンと一気に廻っているような感じで、前後のタイヤの回転数が同じには見えない動きをし、クルっと廻っているイメージかな?

特に小回りはそれほど倒さずに廻られている感じもします。

表現が悪くてすみません。

Uターンで小さく回るときはスピードが落ちるのでバイクの傾き加減がよくわかりますね。

バンクが大きい人と小さい人を探し出して、両者のラインの違いを観察すると面白いですよ。

また、小さいUターンが連続する時には、一つ目のターンはバンク角が大きくても、二つ目三つ目は加速できないのでバンク角を小さくしてハンドルを切って曲がる傾向がありますから、これも比べて観察するポイントです。

(区間タイム計っちゃうかも?)

今月も中級参加予定ですが、その日は上級開催がない日なので、来月までおあずけです。