現在手永会所跡は芦北町立「きずなの里」になっています。その前は湯浦小学校がありました。

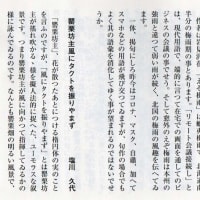

矢島忠左衛門は天保9年(1838)2月湯浦手永御惣庄屋兼御代官に抜擢されます。木山での働きが認められたのです。俸禄は20石(後に30石)でかなり裕福になりました。身分は一領一疋の軽輩であることに変わりありませんが、在勤中は諸役人段という郡代に次ぐ身分です。職務は一郷内の租税、法刑、土木、教育等一切を管理統括する任でした。これを現代社会に引き直してみると、首長であり、警察署長であり、税務署長であり、教育長であり、なかなか勢力がありました。

ここでの忠左衛門の業績は後世に語り継がれるような目立たしいものはなかったようですが、御惣庄屋としての業務の中心は何と言っても農政であり就中干拓などの基盤整備であったはずで、そういう仕事に汗を流しながら行政官としての力を蓄える時期だったようです。それは中山手永への転任後に花開します。

忠左衛門はこの地へ来て津奈木手永の御惣庄屋徳富太善次と親しくなり、やがてそれは家族ぐるみの交際に発展します。湯浦から津奈木へ陸路を往く場合、津奈木太郎という坂道があって1里ほどの道のりながら歩くのは難儀なことでした。そこで浦伝いの海路を使いました。これだと陸上よりはうんと楽に往来できます。

あるとき徳富太善次が改まった顔をして忠左衛門に、4女久子を嗣子一敬の嫁に貰えないかという相談をもちかけます。その時久子は11、2才の少女でしたから、忠左衛門は驚いたことでしょうが、その要望は嘉永元年(1848)年に実現しました。

順子、久子、つせ子に「三姉妹の誓い」というのがあります。「わたし共姉妹三人は決してだらしない者になりますまい。身を清く、行い正しく女の道を踏みましょう。」という誓約の言葉を書いてそれぞれが署名しました。この時期の母鶴子の教育は論語、孟子、左伝などの漢文の素読に加え「姫鏡」などを読ませて女の生き方を教えていたようです。貝原益軒の「女大学」や大塚退野の「よめのしるべ」なども読ませていたと思われます。近代の女性解放の思想などは思いもおよばぬ時代でした。また、日奈久から三味線の師匠を招いて遊芸などもしっかり仕込みました。順子やつせ子は笛をよくしたと言われますから、そういう事も習わせたのです。実に鶴子という女性は賢母でありました。賢母であるだけでなく夫の忠左衛門をよく支える良妻でもありました、

手永会所跡。正面の建物は葦北町もやい直しセンター、同保健センターが入る「きずなの里」です。ここに小学校が建っていたのですから敷地は広大です。

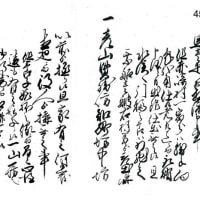

前にも書きましたが手永会所は御惣庄屋が家族と生活をする居宅でもありました。手永会所の間取図などもどこかにあるのでしょうが今のところ未発見です。会所敷地には付属設備としての各種倉庫があり、また会所見習いなどが寝泊まりする宿泊設備など、さらに犯罪者を留め置く留置場などもありました。

こういう政治、行政の中心にいて生活する忠左衛門の娘たちは普通の家庭の子女とは、やはり異なる人格を育んだことでしょう。矢嶋4賢婦人の事績を考えるときこの点を考慮に入れないわけにはいきません。

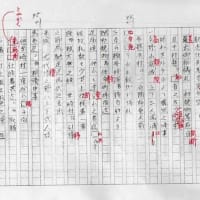

ここに天保9年(1838)における一家の諸元を記しておきます。忠左衛門(44才)、妻鶴子(40才)

長男源助(17才)、3女順子(14才)、4女久子(10才)、5女つせ子(8才)、6女かつ子(5才)、7女さだ子(1才)の8人家族。長女のにほ子および次女もと子は木山時代に縁づいてここにいません。

この家族8人がどのような交通手段を用いて湯浦まで移動したか、頗る興味をそそられます。木山から湯浦までおよそ80Kmの道のりですが、家財道具を抱えて陸上輸送は三太郎の難所があるのできわめて困難。これは間違いなく舟運によったと思われます。

木山、川尻間は加勢川を平田船で下る。この船は沼山津手永の提供。

川尻、計石間は河尻に常駐している藩の御船手方の回船によった。

計石港からは平田船で湯浦川を遡った。この平田船は湯浦手永の提供。この川はずっと上流まで海水が押しており、満潮の時刻を利用すれば会所のすぐ近くまで遡ることができる。

上記は手永の記録等に拠ったわけではありませんが、的を射た考察で大きな狂いはないと思います。

佐敷港を含む一帯の海浜は「野坂の浦」と呼ばれています。

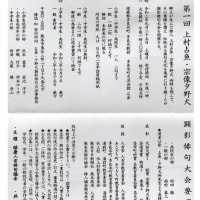

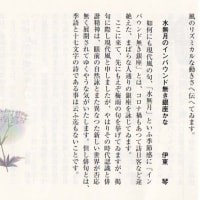

葦北の 野坂の浦ゆ 船出して 水島に行かむ 浪立つなゆめ 長田王(万葉集)

この歌が万葉集に収載されて以来このあたり一帯の海浜は歌枕となります。葦北の海はリアス式地形のために海岸線が複雑に入り組んで三陸海岸によく似た風光明媚のところです。

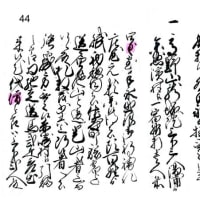

またいつか来てや愛でなんあしきたの野坂の浦の秋の哀れを 矢嶋直明

直明というのは忠左衛門の諱(いみな)です。諱は諡(おくりな)であり死んだときに贈る名前ですから、その人を諱で呼ぶのは失礼なこととされました。ですから通称があったのです。通称は忠左衛門、諱が直明だったのです。さて、この歌ですが一読送別歌に対する返歌のように感じます。返歌とすれば送り主の送別歌があるはずですが、それは失われています。送り主は徳富太善次にちがいありません。この歌を読むと忠左衛門はなかなかの歌詠みですが太善次も歌人でした。

次のような逸話が徳富家に伝わっています。太善次が19才のころ薩摩行の途次頼山陽が津奈木に立ち寄ったことがあり、その折、太善次が月見の案内役を命じられます。蘇東坡の赤壁の遊は何年くらい前のことになりましょうか、と太善次の問に、さよう800年ほどにもなろうか、と山陽が答えたので、太善次すかさず

八百年の昔尋ねて月見んと舟をっなぎの浦伝ひして

と詠み山陽に膝を打たしめたとあります。忠左衛門と太善次は風雅の莫逆でもあったわけです。忠左衛門の歌が送別歌の返歌だとすれば作歌の時期は自ずと分かります。忠左衛門は天保12年(1841)10月24日付けの転任辞令をもらうので、その時期と特定できます。またいつかここを訪ねたいというのが歌意ですが、御惣庄屋の激務をこなしている忠左衛門にその暇はなかったと思われます。

「註」上に忠左衛門は再び葦北を訪れることはなかったろう と書きましたが実は死ぬる前の年に水俣の徳富太善次を訪ねています。そしてゆるゆると滞在し今は久子の舅となっている太善次と旧交をあたためました。そのとき詠んだ歌一首。

煙にも先づおもふかなやく盬のからくも民の世をわたるかと 矢嶋直明

忠左衛門はこの前年に妻鶴子を亡くしており、生きる張り合いを失ってしまったのか、翌安政2年(1855) に鶴子の後を追うように亡くなりました。