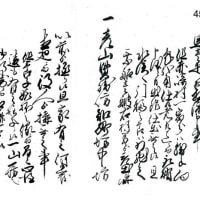

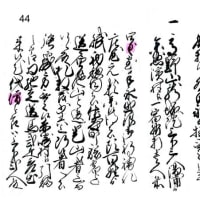

因茲近隣之酒友一両

輩相招候而催酒宴罷

在候今夕之御宴御兼

約も無御座候ハゞ拙宅へ

御光臨奉仰候乍去指

上候物も無之一酒一賄

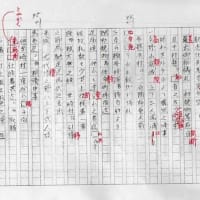

茲に因りて近隣の酒友一両 輩相招き候て酒宴を催し罷 在り候今夕の御宴御兼 約も御座無く候はば拙宅へ 御光臨仰ぎ奉り候さりながら指 上候物もこれ無く一酒一賄

実芋一種ニ而荒舎之

軒漏影奉入御覧候

而已 千拝

重陽之文

重陽の御佳儀御同

然目出度奉存候仍而

実に芋一種にて荒舎の 軒漏影御覧に入れ奉り候 而已 千拝

重陽之文 重陽之御佳儀御同 然目出度存じ奉り候仍りて

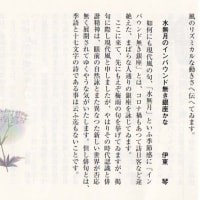

※重陽・・重陽(ちょうよう)は、五節句の一つで、9月9日のこと。旧暦では菊が咲く季節であることから菊の節句とも呼ばれる。陰陽思想では奇数は陽の数であり、陽数の極である9が重なる日であることから「重陽」と呼ばれる。

奇数の重なる月日は陽の気が強すぎるため不吉とされ、それを払う行事として節句が行なわれていたが、九は一桁の数のうち最大の「陽」であり、特に負担の大きい節句と考えられていた。

後、陽の重なりを吉祥とする考えに転じ、祝い事となったものである邪気を払い長寿を願って、菊の花を飾ったり、菊の花びらを浮かべた酒を酌み交わして祝ったりしていた。また前夜、菊に綿をおいて、露を染ませ、身体をぬぐうなどの習慣があった。現在では、他の節句と比べてあまり実施されていない。(ウイキ情報)

柴栗令進入之候麁々

布品ニ御座候得共任例

如斯ニ御座候偖又昨日者

御手製之黄蘭深山

被饋下御厚志之段千

□□奉存候当年ハ

別而大輪之蘭殊ニ御丹

柴栗これを進入令(しめ)候麁々 布の品に御座候へども例に任せ 斯くの如くに御座候偖又昨日は 御手製の黄蘭深山より饋り下され御厚志の段千 □□存じ奉り候当年は 別して大輪の蘭殊に御丹

精之証現申候猶委

細者貴面之節可申

述候 頓首

玄猪之文

玄猪之御嘉儀目出度

奉存候然者哥賃一重

如吉例進上之仕候誠

陽止之節相祝候印迄ニ

丹精の証(あかし)現れ申候猶委 細は貴面の節申し 述ぶべく候 頓首

玄猪之文 玄猪の御嘉儀目出度 存じ奉り候然れば哥賃一重 吉例の如く之を進上仕里候誠に 陽止の節相祝い候印迄に

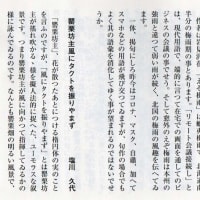

※ 玄猪・・陰暦十月の亥いの日。また,その日に食べる餅。 [季] 冬。宮中でも9世紀中ごろから亥子餅が作られた。玄猪(げんちよ)ともいい,宮中の男や女房などにも与えられた。また,これを錦に包んで夜の御殿の四隅にさした。 間毎々々炬燵々々に亥の子餅 いぬゐ

※哥賃・・○正月の儀式

正月元旦 これ節供の始也

されば日元年元月元 是を

合して元三(ぐはんさん)といふ 餅を哥

賃(かちん)といふ事 昔 能因法師

諸国修行の時 天下旱(ひでり)し

て雨降ざる事を嘆く ある

山里にて能因は哥の名人

と承れば 哥を讀て雨を

降しめ給へと ひたすらにた

のむ 能因やむことなくて一首

を詠ず 哥に

天の川 なはしろ水に せきくだせ

あまくだります 神ならばかみ

と つらね給へば そのまゝ大(い)に

雨ふり 里人の悦び限りなし

其時 餅をつきて能因に

そなへければ 是は哥賃(かちん)かと

ありしより かくいひ傳ふと也