金山駅を出た列車は進路を東に変えて登り勾配を進み、空知川を渡りました。

車窓右手に一瞬、金山ダムの姿を捉えましたが、シャッターが間に合いませんでした。

そして列車はトンネルの中へ入りました。

トンネルをぬけると突然、かなやま湖の上に出ました。

湖面に青い空と白い雲が映ります。

かなやま湖は6年の歳月をかけて1967(昭和42)年に完成した金山ダムによって空知川を堰き止めた人造湖です。

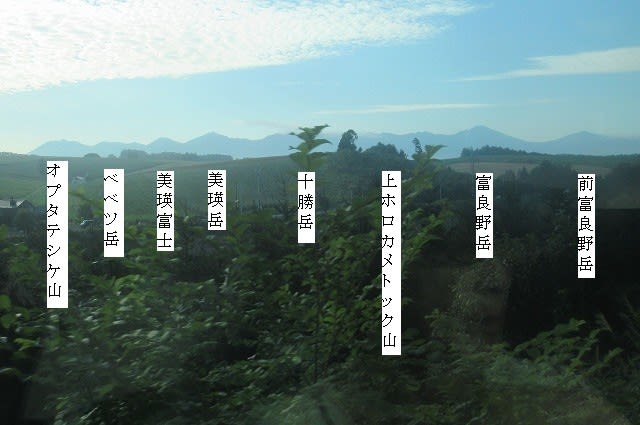

空知川は富良野線の車窓から見た、十勝連峰の上ホロカメトック山を源とします。

私は幾度も上ホロカメトック山に登りましたが、そこから見下ろす空知川の源流域は原生林が広がるばかりです。

かなやま湖は滝川市に水道水を供給しますが、原生林が濾過した水は、美味しいだろうなと思います。

かなやま湖の最狭窄部を鉄橋で越えた根室本線の列車は、湖の東側の岸辺を走り、8時1分に東鹿越駅に終着しました。

滝川駅を起点とする根室本線は現在、実質的に東鹿越が列車の終着駅となっています。

2016(平成28)年8月31日に台風10号が北海道に甚大な被害を及ぼし、十勝地方は一時孤立状態に陥りました。

特に根室本線の幾寅-新得間の被害が大きく、10月17日に東鹿越-落合間で代行バスの運行が開始されましたが、東鹿越から先の鉄路が復旧することがないまま、2023年3月31日にJR北海道は富良野-新得間の鉄道事業廃止届を提出し、2024(令和6年)4月1日に当区間を廃止することが決まりました。

そんな訳で、富良野からの列車を東鹿越で降り、駅舎の後ろに待つ、新得行きの代行バスに乗り換えます。

代行バスの運用はふらのバス㈱に委託されています。

バスに乗る前に、駅のホームを振り返えると、乗ってきた気動車が発車を準備した雰囲気で佇んでいました。

この列車は東鹿越駅を程なく折り返すはずです。

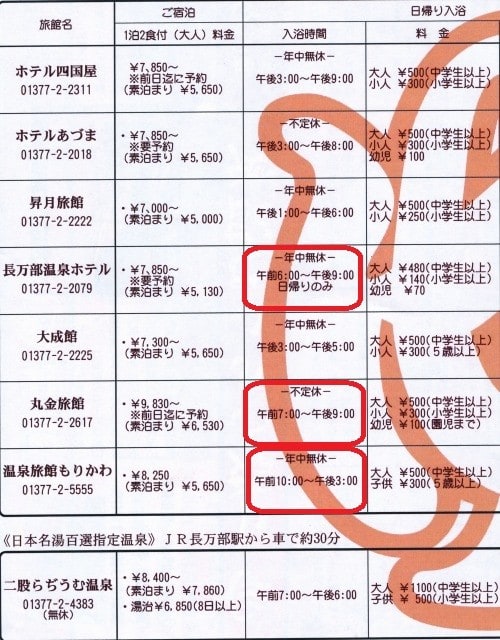

そして、函館本線が長万部で興味深い運行を行うことを思い出し、東鹿越の列車とバスの運行状況を確認しました。

すると東鹿越駅も、長万部と同様に上下線の列車とバスの運行本数が非対称だったのです。

しかし、東鹿越での非対称の理由は明らかです。

私の記憶では、この地区で通学可能な高校は富良野と幾寅に限られます。

朝6時36分発の滝川行きは高校生の通学用に違いありません。

最終列車が2両編成で来て、東鹿越に1両置いて、1両で帰ってゆくと推測します。

そして、東鹿越には運転手さんの宿泊施設があるハズです。

あるいは、かなやま湖畔の宿泊施設と契約しているかもしれません。

どちらにしても、JRの運転手さんが、雪に閉ざされた辺境の地で家族と離れた一夜を、定期的に過ごす生活を強いられています。

前回の「青春18きっぷ」 「青春18きっぷ」花の旅 北海道

「花の旅」の全て 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」