看護師の知り合いが年配の人に対して「人間には発達課題という概念があってね、あの人は◯◯の発達ができなかったんだよ」と言っていたのを聞いてへーと思った。

以下カンゴルーから引用。

社会の中では、各発達段階やその段階において達成や獲得が期待されている課題があり、発達課題と呼ばれている。 各発達段階において、発達課題を解決することで、次の発達段階に円滑に移行し、次の発達課題への達成に進んでいくと考えられている。

発達課題(developmental task)とは、「人間が健全で幸福な発達をとげるために各発達段階で達成しておかなければならない課題」であり、「次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題がある」とされる。

エリクソンの場合、必ずしも成功のみが賞賛されているわけではなく、不成功もそれなりに経験する必要性もあるとされている。両者の統合したものが正常な成長に寄与する。また前段階の発達課題は次段階の発達段階の基礎となるので、エリクソンの発達課題からなるライフサイクルはピラミッド型でよく表される。

エリクソンの場合、必ずしも成功のみが賞賛されているわけではなく、不成功もそれなりに経験する必要性もあるとされている。両者の統合したものが正常な成長に寄与する。また前段階の発達課題は次段階の発達段階の基礎となるので、エリクソンの発達課題からなるライフサイクルはピラミッド型でよく表される。

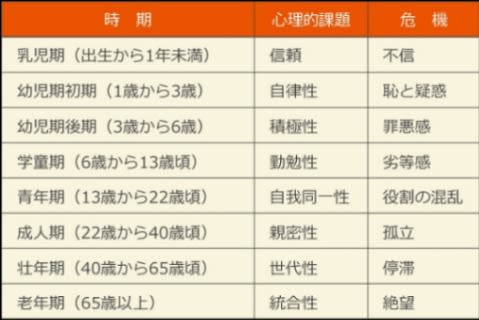

エリクソンの心理社会的発達理論(psychosocial development)

(1)乳児期(出生から1年未満) 乳児期は、乳児自身が信頼できる人(母親または母親的な人)に出会うことで、自分や他者を十分に信頼できるようになる期間である(基本的信頼感)。親の不在や不和、乳児への拒否、虐待、放任などは、乳児の精神機能が正常に発達せず、情緒や行動の問題が発生する(基本的不信感)。

(2)幼児期初期(1歳から3歳) 幼児期初期は、言語の急速な発達に伴い、自ら行動するようになる期間である(自律性)。自分という主体性や自主性の基盤となる。上手くいかないと葛藤が起こる(恥、疑惑)。

(3)幼児期後期(3歳から6歳) 幼児期後期は、自律性が育まれ、自分で考え、行動するようになる期間である(積極性)。また、親の助言や「ごっこ遊び」を通じてや社会性や規範を身につけていく。その間に親からの注意・叱責を受けて不安を引き起こす(罪悪感)。

(4)学童期(6歳から13歳頃) 学童期は、生活の主な場所や時間が保護者(家庭)から学校や同年代へと舞台が移っていく時期である。他者との関わりの中で、自身の得意・不得意を自覚し、積極性を生かしながら目的を達成していく(勤勉性)。一方、失敗や叱責、勝負への敗北を経験する(劣等感)。

(5)青年期(13歳から22歳頃) 青年期は、多くの異なる場面や状況において、自分とは何者か、自分は何になりたいのかについて考える時期である(アイデンティティ(自我同一性)の確立)。その過程で、自分が何者かが分からず悩む(役割の拡散・混乱)。

(6)成人期(22歳から40歳頃) 成人期は、職場や家庭など現実的な役割を担い、責任を負うようになる期間である。さらに同性や異性との関係を重要視する(親密性)。親密性を獲得していくためには、アイデンティティを獲得されていなければならず、相手に受け入れられないと後ろ向きな感情が生まれる(孤独感)。

(7)壮年期(40歳から65歳頃) 壮年期は、職業上の知識や技術、子育ての知識や技術を次の世代に伝達する期間である(世代性)。次世代への関心の薄さや関わりがない場合、他者と関わり合いがなくなるため、自己満足や自己陶酔に陥りやすい(停滞)。

(8)老年期(65歳以上) 老年期は、死に対する意識が高まり、人生を回顧する時期である。大きな世の中や人類の秩序や意味の伝承と、自分自身の人生を回顧して受け入れることが課題となる(自我の統合)。「死」を受け入られないと、さまざまな衰えに対しての恐怖などを抱く(絶望)。

以上引用。

こうしてみると学童期までの育児って大事なんだな。兄弟2は学童期までに欠損があったから、壮年期になっても永遠に欠けたままだ。本人は自力で発達したがでも欠けた部分は永遠に発達できないままだ。

今いる身近な人はとてもそんなこと言えないだろうが、確実に欠損している。

だから、こちらの発達課題というのはある程度正しいのだろう。

(5)の青年期の時期まで良く育てていただいた。

最終的には育てた甲斐がなかったとか言われたけど、シランガナ。

そもそもの配偶者選定眼がないのも、勝手に期待して作ったのも、大暴落赤字銘柄に人生をベットした見る目のなさも、自分に責任を一切見いだせずに子供に責任を求めちゃう愚かさもすべて自分の身からでた錆。来世は貝になるといい。

私は今壮年期まっただなかなわけだが、生きているだけで機能不全感を抱えながら心の稼働率を30%くらいにしてようやくどうにかこうにか壮年期にたどり着いたので、そんなこと要求されても知りまへんがな〜となっている。

つまり現在まさしく(停滞)に陥っている(´ε` )

こちらの発達課題は「人間が健全で幸福な発達をとげるために」必要な課題なんで、こんな社不に言われてもよく分かりません。

石投げないで(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

子供を持たない選択をした段階で後ろ指さされるだろうという確実な認識と覚悟をしたし、現配偶者にもそれを伝えた上で(でないとフェアじゃない、人生にとって重大なことだから)結婚してもらえたのでなんだかんだ(6)までは人間界においても順調だったということだろう。

レールから外れたのは心理社会的発達史においては結構最近のことらしい。

(7)をすっとばして(8)にいる心持ちかもしれない。

でもどうなんだろうね?

昔はインターネットやAIなどもなかったし技術スピードも早いから、次の世代に伝達することは、もはや、愛情と育つに十分な資源と生き方や考え方、感じ方が一番大事な伝達内容で、技術的なことや知識的なことの価値は昔よりも相対的に下がっている気はする。

中年の8割以上くらいは世代充実感感じてるのかな?

ちなみにハヴィガーストによる詳細な発達項目は以下の通り。

壮年初期(成人初期)

- 適切な社会集団の発見・認識

- 配偶者選択、結婚相手との生活を学習

- 第一子を家族に加える、養育

- 家庭の管理

- 仕事に就くこと

中年期(成人中期)

- 大人としての市民的、社会的責任の達成

- 一定の経済力を確保し、維持すること

- 10代の子どもたちの精神的な成長援助

- 大人の余暇活動を充実すること

- 配偶者と人間として結びつくこと

- 中年期の生理的変化を受け入れ、適応すること

- 老年の両親の世話と適応

老年期

- 肉体的な強さと健康の衰退への適応

- 引退と収入の減少への適応

- 同年代の人と明るい親密な関係をつくる

- 満足のいく住宅の確保

- 配偶者の死に適応すること、死への準備

- やがて訪れる死への準備と受容

なんか、むずがゆくなっちゃうわね💦

社会の大半の人もはその通りに動いてるだろうけど、「当たり前」が多い人ほど老年期の課題が大変そう。

いろんな生き方があるし時代の流れもあるから、ほどほどの方が幸せに生きれそうだな。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます