(1)きょうは、朝5時頃に外を見たら、いくらか雲がありましたが、きれいな晴れ空になる雰囲気でしたから、30年くらい前に登ったコース(青梅線古里駅から大塚山)をたどることにしました。

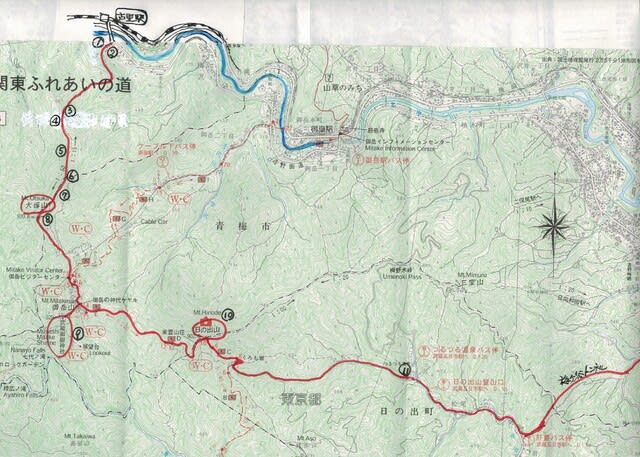

正確には、まず、青梅線の古里駅から丹三郎に行き、そこから大塚山に上がり、さらに、昨年末から歩いてきた御岳山ー日ノ出山ー麻生山ー金毘羅尾根ー武蔵五日市と縦走するコースです。

(2)ところが、奥多摩行きに乗っているうちにだんだん雲が多くなってきて、あたりは完全に曇りとなり、時々薄日はさすものの、小さくドーンと雷鳴のような音がする不安な天候になってきました。そのため、途中から「下山すべきか」とも思いましたが、直に明るくなって来たりしたので続行を決め、結局、次のコースを辿りました。歩いた総距離10~15kmくらいでしょうか。

なお、丸数字は下の写真の番号です。

1.丹三郎の地名になった「丹三郎屋敷」。今は「お食事処」です。

2.8:35 登山開始

入口近くに道標板がありました。

登ってわかったことですが、この登山道はずいぶん整備されていて、30年前に私が上った時とは、入り口も、途中のコースも変わっています。途中のところどころに、木々や落葉に覆われた旧道が見え隠れしていました。

3.10:50 飯盛杉〔めしもりすぎ〕

写真を撮り、休み休み上がって行きました。すると、尾根に出る少し前、大きな杉の木の脇に説明板が出ていました。

4.10:55 尾根の道標

途中、林道を横切った時に、30分ほど木いちごを探して食べたり、虫の写真を撮ったりして遊んだために、尾根に出るまでに3時間を費やしていました。

5.小紫陽花

終日、途中の登山道のあちこちに紫陽花によく似た花が咲いていました。

大塚山の下に着いたときに、写真を撮っていたご夫婦が教えてくれた話では、これが固有種で、これを改良して現在の紫陽花ができた?ようです。

そういわれて、思い出しましたが、だいぶ前に日ノ出山北尾根登ったときにも見ました。それだけでなく、冬には黄葉した葉がみごとで、押し葉にしたこともあります。

6.尾根を歩いていくと、霧が出始め、だんだん濃くなりました。

7.12:00少し前

大塚山の頂上へ向かう整備された階段を少し上がると、カボチャみたいなみごとなコブのある木がありました。

8.大塚山に着きました。(暗いだけでなく、少しボケています)。

9.12:00 大塚山で昼食。

13:00 ビジターセンターで休憩。

そのあと、武蔵御嶽神社に参拝に行きました。参拝してガラガラと鈴を鳴らそうとしたところ、ひも?が見当たらないので見上げると、取り除かれていました。

10.14:00に神社の階段を降り始めて、14:45頃に日ノ出山に着きました。

景色を見ると、奥多摩の方は曇りでしたが、都心の方は割合に明るく、スカイツリーは見えないものの新宿副都心のあたりまで確認できました。肝要の伐採地後は、冬場は黄土色でしたが、すでに緑がかったきていました。

「自分が最後かな、15:00には降りようか」と思っていると、男性が一人上がってきました。10分延ばして話していると、そこへ3人の女性(老若)が到着しました。

写真撮影を頼まれ、ついでにもう一回と、虫や蝶を撮っているうちにドンドン遅くなり、15:25に先に降りることにしました。

曇っていたとはいうものの、いろいろな写真が撮れました。一つだけ載せておきましょう。

おもしろいですね。ラッキョウ見たいです! あるいは、木の実に似せた擬態かもしれません。おもしろい、おもしろい。

私は、最初、小さくて触覚や足などが見ないので、木の実かなと思いました。念のためにと撮影してから触ったところ、ゆっくりと動きました。

図鑑を見ましたが、出ていなくて、まだ名前がわかりません。

11.日ノ出山を下り始めましたが、曇りで時間も遅いので、旧道でなく、比較的明るい新道の林道を降りました。

降りて、林道から武蔵五日市へ向かう道に出るところのすぐ脇に碑が見えました。『開通記念』とありました。

No.370で三ツ沢のあたりのものを載せましたが、また別なものがあったわけです。これについては、できるだけ早く解読して、No.500の後に番外として載せます。

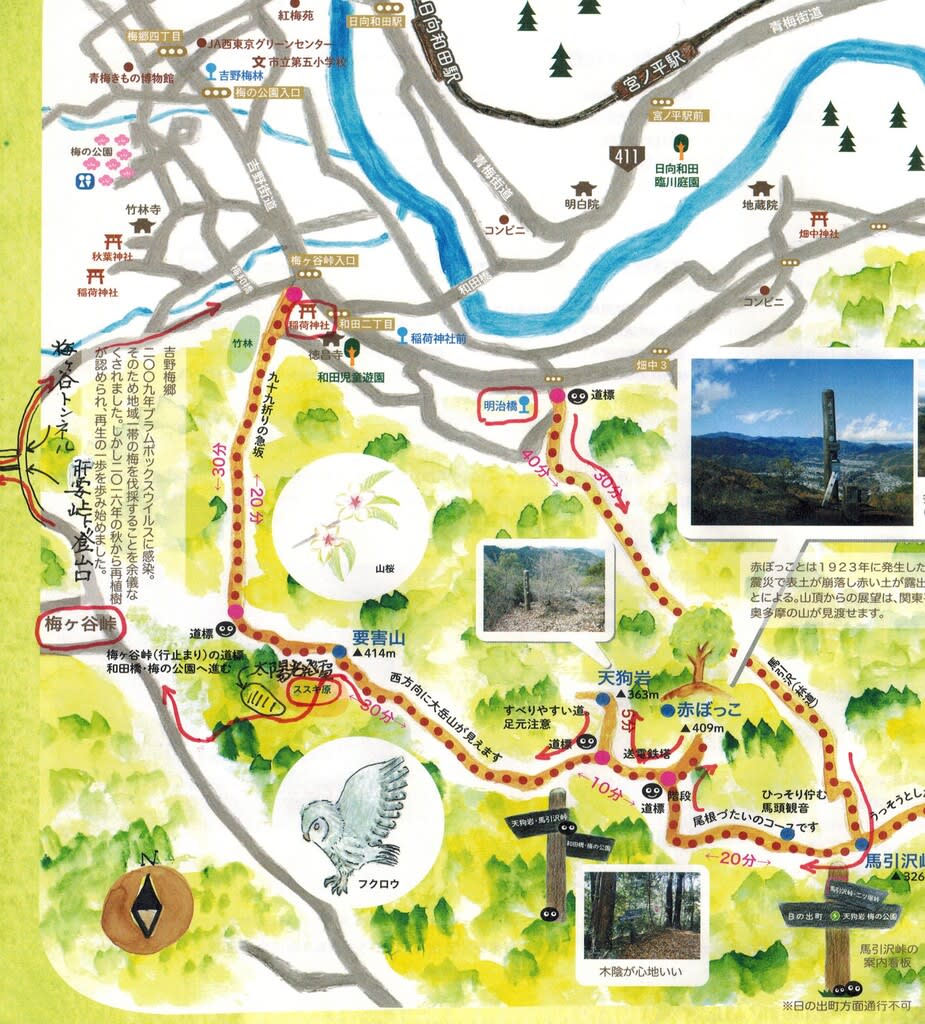

こうして往還に出ましたが、今回もバスには乗らず、前に見たあちこちの石碑を見ながら下り、梅ケ谷トンネルをくぐって吉野街道にでて、18:10、稲荷神社下からバスで帰途に着きました。

きょうは、疲労でボーッとした頭で作業しているうちに時間がなくなってしまいました。

コレクションはお休みにして、きょうはここで。

このブログはNo.500で終了です。もう1回です。