*今日はパソコンの動きが鈍く手間どっています。

(1)2~3日前「鉄道ひとり旅」という番組を見ていたところ「大宝(だいほう)」というところが出てきました。歴史で出て来る「大宝律令」は「たいほう」と読んだと思いますが、ここは「だいほう」と濁音になるようです。これを見ていて、ここが御猟場だったこと、その現場を見るために大分前にここを回ったことを思い出しました。テレビでは、御猟場のことは出てきませんでしたが、ちょっと紹介します。

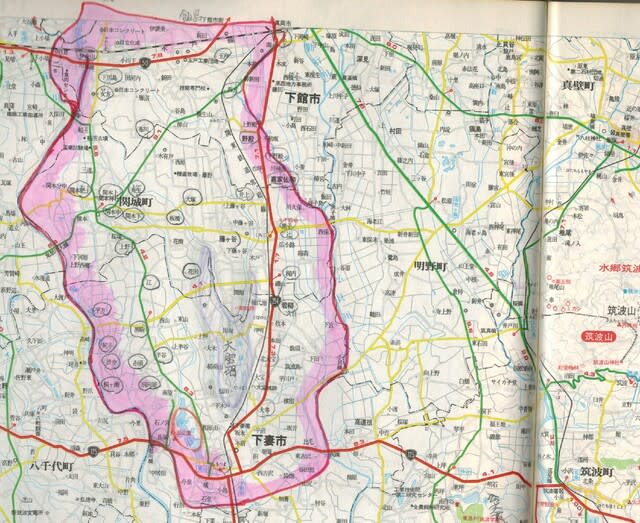

(2)場所は下の地図をご覧ください。古い地図ですが、場所は茨城県です。

地図の右に筑波町〔現つくば市〕と筑波山が見えます。大宝は、筑波町から西〔左〕へ進んで下妻市〔しもづまし〕に至り、南北に走る関東鉄道常総線で北上した最初の駅です。

ちょっと先に全体を説明します。

大宝から北へそのまま進むと下館市〔しもだてし〕に着きます。下館駅で乗り換えて西に行くと結城市〔ゆうきし〕を経て栃木県小山市〔おやまし〕、北へ進むと栃木県真岡市方向になります。

(3)私は、2010年10月に国立公文書館つくば分館に文書閲覧に行きました。資料については今日は触れませんが、行きは秋葉原からつくばエクスプレスに乗り、その際ミニサイクルを持っていって、帰りはミニサイクルで少し見て廻りました。

(4)明治の頃のことですが、大宝駅の西側(私が手書きしたところ)にY字形の大宝沼がありました。現在は干拓されて広い農地になっています。私が見た限りでは、もう当時の形跡はわかりませんでした。

そして、この沼を中心とした周囲を赤く縁取りしておきましたが、ここが「鬼怒川筋御猟場」でした。御猟場というのは、漁労・接待・遊興などのために設けられていたもので、30ほどありました。

『公文類聚第12篇 明治21年 第7巻』という文書が国立公文書館にありますが、この中の32番目の文書にここの編入のことが出てきます。編入後、明治期に9回使われた記録が出てきますが、詳しいことはわかりません。そしてその後は払い下げられて農地にされました。

それから、「鬼怒川筋」という名前の理由は、この一帯の西の縁に沿って鬼怒川が流下しているところだからです。

(5)それから、上の地図の下館から北の真岡市から栃木県大田原市にかけては御料農地が広がっていました。この一帯の水利と農地経営についてはまたいずれ書くことにしたいと思いますが、ここは地形を確かめながら歩いた懐かしいところです。

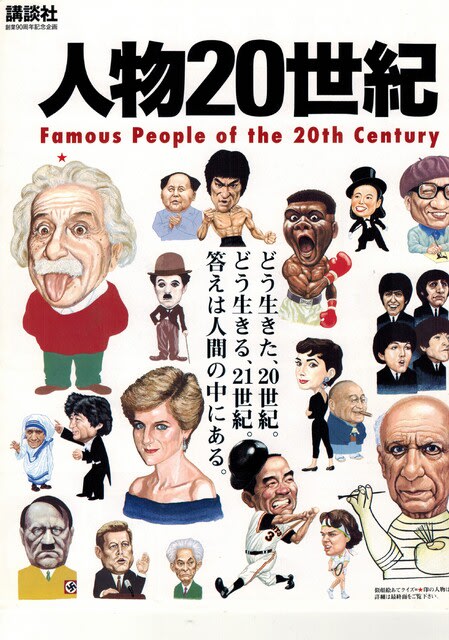

【コレクション 153 人物20世紀】

これは楽しいパンフです。

大きさは縦280✕横225mmの変形です。この用紙4枚分の横長の用紙を左右から4分の1ずつを折り込み、さらに二つ折りした8㌻のパンフです。

右から

1㌻ 下に載せました。

2・7㌻ 内容紹介

3~6㌻ 代表的人物のピックアップ紹介

8㌻ 刊行案内 体裁:A4変形 定価:15,000円 講談社刊 1998年

以上です。

今日はここまでです。

パソコンがへそを曲げて、もうタイヘン。

さざんか