(1)4月はずっと時代劇チャンネルで「雲霧仁左衛門」を見てきました。

この作品自体は2017年頃に上映されていたようですが、私が知ったのはまだつい最近です。

(2)ある日の夕方5時頃、偶然、時代劇チャンネルに切り替えると、中井貴一主演の作品ということでしたから、カミさんとぼんやり見ていたところ、テンポがよく、なんとなくウソっぽいけど痛快なところがあるので、そのまま最後まで見ました。すると、翌日につづくことがわかり、めずらしく「よし見よう」と意気投合しました。

(3)ふだん、午後は、作業をするにしても、雑用をこなすにしても、散歩に出るにしても、たいがい5時には戻ってます。ということで、平日の午後5時から「雲霧仁左衛門」を見ることが習慣になりました。ところが、2024年にファイナル版ができていたとのことで、それが上映されると終わってしまいました。

(4)ところが、なんと山崎努主演の「雲切仁左衛門」が中井版よりも前にあって、それが引き続き同じ時間帯に放送されることがわかりましたから、「それでは」と見ることにしました。

見たところ、山崎版の方はより古風なところのある時代劇作品で、しかし、これはこれで、カミさんともどもはまってしまいました。大筋は同じでも、作りが違い、その比較もけっこう楽しめることがわかったのです。

(5)そんなことを思いながら、これは1日の作業の後の休息・娯楽としては都合がいいと思っていたところ、カミさんが、テレビ番組を検索しているうちに、朝7時から中井貴一主演版を再放送?していることを見つけました。これには悩みました。

(6)というのは、目下の私の生活は夜型です。これを、山行・現地踏査・資料収集などの時には朝型に切り替えるわけです。

生活を朝方から夜型に変えるには、作業をやっていればいくらでも起きていられますから、ほとんど苦労ということはありません。むしろ1日の時間が長くなって「儲かった」という気分の時もあります。しかし、夜型を朝方に変えるには、時差ボケと寝不足を覚悟しなければならず、まあ、死ぬ思いです。

(7)結局、4月末までの一時期は、朝7時からと夕5時からとの2回「雲霧仁左衛門」を見て両作を楽しみ、山崎版が終了して以降、きのう(8日)までは朝型兼夜型の生活を続けたわけです。今朝(9日)は8時まで寝てました。

(8)調べたところ、松方弘樹主演版もあるようです。これは、いまはお預けです。

もうそろそろ鳥海山へ登る計画を具体化しないといけません。朝方にしないと・・・。

そうだ・・・、

こどもの頃、起きて上がり框の所へ行くと、竈でご飯を炊いていたおばあちゃんが、

「起きたかや、~のおじいさんは草刈りから帰って来たぞ・・・」

といいながら、話しをする間もなく庭の牛小屋にエサやりに行ってしまうのでした。

そうだ、朝もいいなあ・・・!。

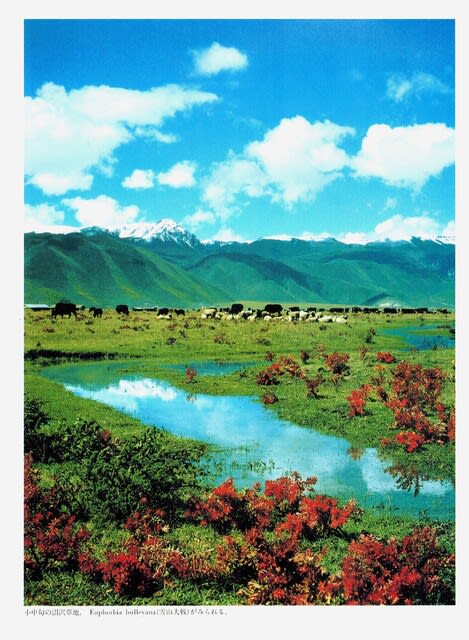

サボテンの花

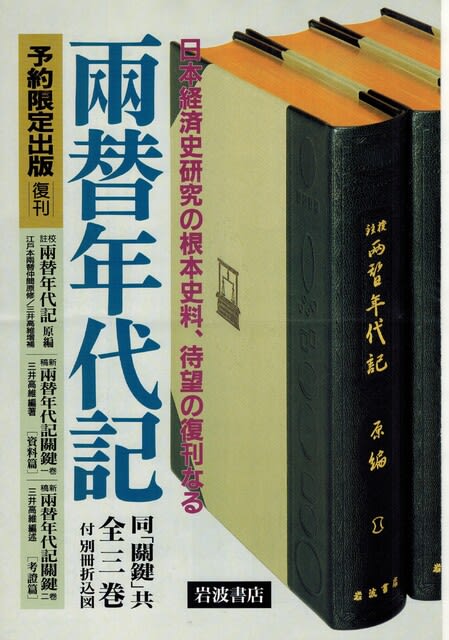

【コレクション 231 両替年代記】

この『両替年代記」は江戸期の両替に関する稀覯本の復刻です。

このパンフはA3判の用紙を二つ折りした4㌻仕立てになっています。しかし、下のように広げてA3判のまま外側・内側としてみた方が見やすいでしょう。

なお、ブログの画面が小さいため、下の画像は実際の3分の2くらいに縮小になっています。

しかし、文字の読み取りには支障が内容ですから、説明は略します。

外側

内側

以上です。

きょうはここで。あすはお休みです。

名のらずに行ってしまいましたが、カミキリさんの関係のようです。