(1)きょう(27日付)の『朝日新聞』で佐伯啓思氏が≪戦後80年「ごっこの世界」≫で意見を書いていました。

佐伯が「保守の立場から様々な事象を論じる」人であることはあらかじめ人物紹介欄に記されていることですが、その「情緒的な物言い」は今回は一層深化したようにみえます。

(2)佐伯は最初の二段落で、大要、次のように言います。

なぜいつまでも「戦後〇〇年」と言い続けるのか。

その理由は、「あの大戦の意味づけが確定できないから」だ。

「戦争の意味づけ」とは歴史観のことだが、これがないと「戦後を見る尺度」も存在せず、それゆえ戦後の歴史的解釈も不確定なままとなるのだ、と。

(3)では、「あの大戦」や「大戦の意味づけ」=「戦争観」について、佐伯はどういっているでしょうか。

結論から言えば、それは一言もありません。そう思います。

そこで、私の思いを書いておきます。

「戦後〇〇年」という言葉は、もちろん様々に使われますが、まず当然の前提になっているのは、「世界にも、隣国にも、日本国民にも苦難・犠牲を強いた戦争」、「その苦難の日々が止まって〇〇年」、「直接の戦闘がなくなって〇〇年」という告発の言葉であるはずだということです。そして、その上に立って〇〇年の過ぎ越し方を「回顧・検証」する・・・。

(4)たとえば、「戦後80年」という言い方がまさにそうです。

これは、あの戦争の終結から80年がたった、そして、たとえば、いま戦争を知る世代が80歳代後半~100歳の高齢になった、あと20年もすると、戦争を知る世代がいなくなってしまう、・・・。そこで、戦争や原爆の被害について語り部を育てることが始まっている、という使い方です。これは、日本の戦争とそれに伴って引き起こされた原爆投下という悲惨という事実を再び起こさせないという告発です。

(5)この一方で、ベトナム戦争以降も、アフガン戦争、イラク戦争など大国も横暴が繰り返されてきましたが、ロシアのウクライナ戦争、その後の、イスラエルのガザ攻撃、そして、イスラエルとアメリカのイラン核施設の爆撃がありました。世界で、国連憲章・国際法・人道を破る「武力による平和」が公然とやられています。

こうしたなか、アメリカのトランプ大統領は、地中貫通爆弾「バンカーバスター」の投下によって「武力による平和」を勝ち取ったとうそぶいていますが、米情報機関でさえ、「核施設の重要部分を破壊することはできず、イランの核開発計画を数カ月遅らせたに過ぎない」(6・26付「朝日新聞」)と言っています。

(6)また、米シンクタンク「軍備管理協会」会長ダリル・キンボール氏は

「・・・、だが、米国が攻撃に踏み入ったことで、米国とイランの信頼関係は崩れ、イランは核開発計画を決意したのではないか。米軍の軍事行動で、イランの核武装の阻止がこれまで以上に困難になった可能性がある」(同前)と述べています。」

これは、私もそう思います。

これは一昨日書きましたが、北朝鮮はアメリカの攻撃を阻止するために核開発を急いだのです。

(7)さて、佐伯はこういうことを一切言っていません。

どうしているかというと、江藤淳が『諸君!』(1970年1月)に書いた「嘆き」を紹介して見せているだけです。

詳しくは直接お読みいただくのがよいと思われますが、かいつまんで言うと次のようなことです。

(70年までの)日本は対米従属下で繁栄した。(従属下=主権のない)国家では本当の政治課題は存在せず、「公的なもの」は存在せず〔多分、「国体」がないということ。〕、「わたくしごと」が政治空間を支配した。

しかし、日本の経済成長で、米軍は日本から撤収し、「自主独立」に近づくだろう。その時、「日本はようやくあの敗戦の意味を論じ、その敗戦からの回復という現実に直面するだろう」。

(8)江藤は、この後に、「日本人は改めて死者に手を合わせ、自らの共通の価値観や運命を思い起こすだろう」と言っているようですが、佐伯はこれには「本当にそうだろうか」と疑問を呈し、代わりに三島由紀夫が「サンケイ新聞(1970年7月7日)に書いた「果たしていない約束」を引き出して、次のように語らせています。

「このままでは、「日本」はなくなって、その代わりに、無機的で、からっぽで、中間色の、抜け目のない、経済大国が極東の一角に残るのであろう」と。

(9)いったい三島は何を言っていたのか? これについて、佐伯は次のように紹介しています。

「三島の戦後日本への憎悪にも似た嫌悪感は、何よりもまず、天皇の「人間宣言」に向けられた。それは、神という宗教的観念から天皇を切り離すものであった。そのことによって、戦後の日本文化は歴史から切断され、全体的な統一性を失い、人間の営みを超えた「聖なるもの」への結びつきを失った。」

そしてまた、

「欧米の自由や民主主義の背後にも宗教意識がある。日本は、それを断ち切った。それを象徴的にいえば、天皇の人権宣言による歴史断絶だ、と三島はいうのであろう。」

(10)欧米のキリスト教と戦前の神権的天皇制を同列にいうところに三島の思考の短絡さがありますが、これは実は佐伯の思考(嗜好?)でもあります。

というのは、上の三島の言葉を無批判に繰り返しているからです。

「戦後80年、・・・その背後に広がるものが、無機的で、からっぽで、抜け目のない精神状態とすればどうだろう」と。

(11)この江藤・三島、そして佐伯の論調は「戦後」というより「戦前」、そこに引き戻したいということになるのでしょうから、要注意です。

私の高校生の頃からずっと、「愛国心」とか「排外主義や極右的潮流」は、批判すべきものでした。最近、これがまた強くなってきて、先の都議選でも見られました。また、今度の参議院選挙でも注意すべきこととみています。

(12)戦後を語って戦前をいう。なんともね。ちっとも勤労者の気分がわかっていない・・・。怒るべきことです。

ベニシジミチョウ

【コレクション 255 前線全駅 鉄道の旅」

このパンフはA3の要旨を二つ折りしたA4判4ページのものです。

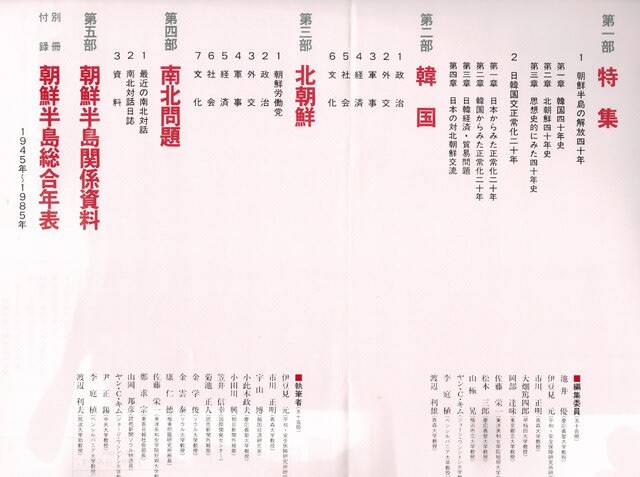

下には、1・4ページを載せました。4ページに観光案内、編集委員紹介などがあります。また、2・3ページは内容見本ですが、割愛します。

1ページ

4ページ

長くなりました。今日はここで。

)

)