札幌村郷土記念館です。

敷地内に彫刻があります。

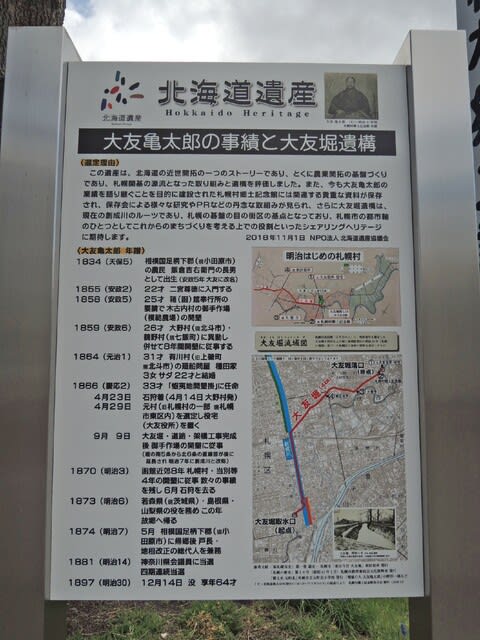

北海道遺産

大友亀太郎の事績と大友堀遺構

〈選定理由〉

この遺産は、北海道の近代開拓の一つのストーリーであり、とくに農業開拓の基盤づくりであり、札幌開基の源流となった取り組みと遺構を評価しました。また、今も大友亀太郎の業績を語り継ぐことを目的に建設された札幌村郷土記念館には関連する貴重な資料が保存され、保存会による様々な研究やPRなどの丹念な取組みが見られ、さらに大友堀遺構は、現在の創成川のルーツであり、札幌の基盤の目の街区の基点となっており、札幌市の都市軸のひとつとしてこれからのまちづくりを考える上での役割といったシェアリングへリテージに期待します。

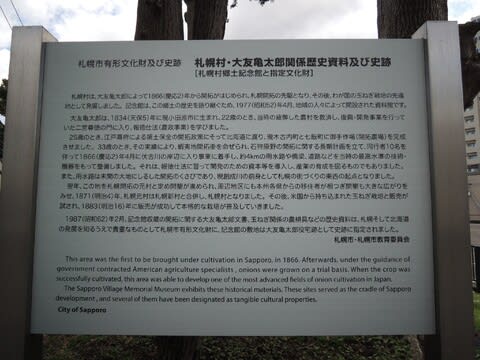

札幌市有形文化財及び史跡 札幌村・大友亀太郎関係歴史資料及び史跡

札幌村は、大友亀太郎によって1866(慶応2)年から開拓がはじめられ、札幌開拓の先駆となり、その後、わが国の玉ねぎ栽培の先進地として発展しました。記念館は、この郷土の歴史を語り継ぐため、1977(昭和52)年4月、地域の人々によって開設された資料館です。

大友亀太郎は、1834(天保5)年に現小田原市に生まれ、22歳のとき、当時の疲弊した農村を救済し、復興・開発事業を行っていた二宮尊徳の門に入り、報徳仕法(農政事業)を学びました。

25歳のとき、江戸幕府による領土保全の開拓政策にそって北海道に渡り、現木古内町と七飯町に御手作業(開拓農場)を完成させました。33歳のとき、その実績により、蝦夷地開拓掛を命ぜられ、石狩原野の開拓に関する長期計画を立て、同行者10名を伴って1866(慶応2)年4月に伏古川の岸辺に入り事業に着手し、約4kmの用水路や橋梁、道路などを当時の最高水準の技術・機器をもって整備しました。それは報徳仕法に習って開発のための資本等を導入し、産業の育成を図るものでもありました。また用水路は未開の大地にしるした開拓のくさびであり、現創世川の前身として札幌の街づくりの東西の起点となりました。

翌年、この地を札幌開拓の元村と定め、開墾が進められ、周辺地区にも本州各県からの移住者が相つぎ開墾も大きな広がりをみせ、1871(明治4)年札幌元村は札幌新村と合併し、札幌村となりました。その後、米国から持ち込まれた玉ねぎ栽培と販売が試され、1883(明治16)年に販売が成功して本格的な栽培が普及していきました。

1987(昭和62)年2月、記念館収蔵の開拓に関する大友亀太郎文書、玉ねぎ関係の農耕具などの歴史資料は、札幌そして北海道の発展を知るうえで貴重なものとして札幌市有形分文化財に、記念館の敷地は大友亀太郎役宅跡として史跡に指定されました。

札幌市・札幌市教育委員会

ということで、大友亀太郎像です。

後ろにある建物は農協です。

1986

与

サインを見ただけで、農民彫刻家 松田与一の作品だ!とわかりました。

昭和61年5月

製作者 農民彫刻家 松田与一

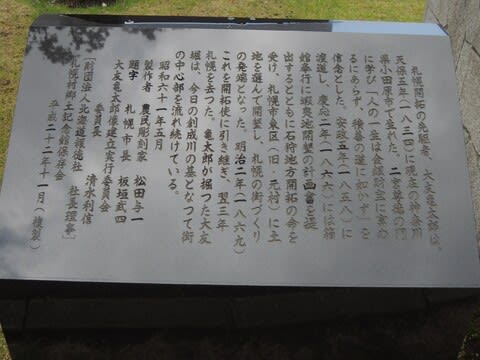

彫刻の隣に石碑が二つあります。

大友亀太郎役宅跡

明治天皇行幸記念碑

明治十四年八月三十一日 明治天皇は大友堀を中心に開墾された農業の実情をご視察になられました

令和元年十月 札幌村郷土記念館保存会 建立

御手作場開拓百二十年記念

昭和61年5月札幌村郷土記念館保存会

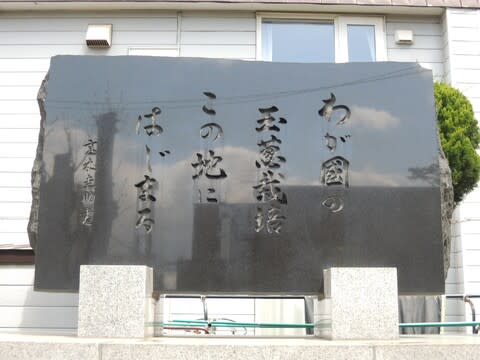

彫刻の向かいにも石碑があります。

わが國の玉葱栽培この地にはじまる

高木圭助書

日本の玉葱は明治四年(一八七一)開拓史が米国から種子を輸入し札幌官園で試作したあと、多くの苦心が重ねられ、元村で栽培が定着した。

明治十三年中村磯吉が一町歩余を栽培して良品を収穫し、みずから東京に送って販売を試みたが失敗した。しかし道十六年に武井惣蔵が道外への販売に成功したことによって、本格的に玉葱が生産されるようになった。

明治三十年代には、札幌村にはじまった玉葱が次第に近村に広がり、また耕作者による選抜改良も年々すすみ、優良な品種“札幌黄”が育成され、篠路村、白石村を合わせた一大産地となり、札幌特産として全国に出荷されるばかりでなく、広く海外にも輸出されて、その名声が一段と高まった。

その後、時によって盛衰もあったが、この地区は現在まで一世紀余、玉葱一筋の農業が続いている。

これまで多くの苦難に耐えて日本最古の玉葱産地を築き、栽培に努力した先人に感謝をささげるとともに、札幌黄玉葱のなを後世に残すため、栽培発祥にゆかりの深いこの地をえらび記念碑を建てる。

昭和五十三年十一月二日

札幌玉葱記念碑建立期成会

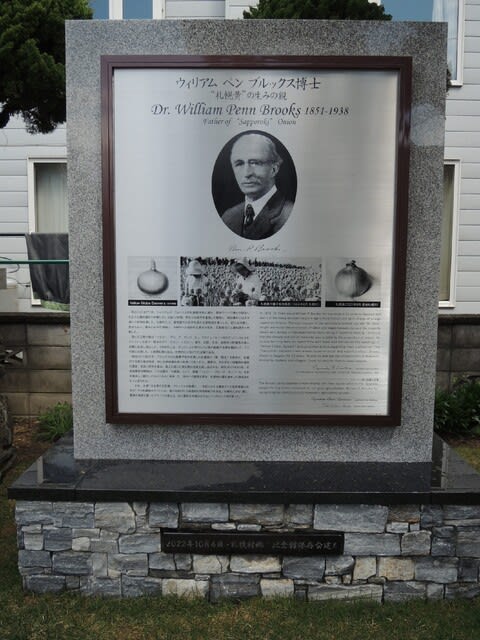

明治10(1877)年ウィリアムP.ブルックスが札幌農学校に着任。恩師クラーク博士が創設した広大な農耕園を引き継いだ。以後12年間、学生には実学を重視して教授し、周辺農村には足を運んで実地指導した。札幌村には、農耕園での試作を経た玉葱栽培を導入した。肥沃な沖積土、排水もよい。幕末のお手作跡で、当時から進取的な農民が住み、玉葱栽培には適地適作と判断した。

選んだ玉葱の種は「イエロー・グローブ・タンバース」・マサチューセッツ州のタンバースに住むバクストン兄弟が、数年かけて「コモン・イエロー」種を、品種、多収、船舶向け貯蔵性の高い品種に改良し淘汰した。1845年には、タンバースの港から152隻の船舶が玉葱を積荷して、7つの海に出港した、と新聞記事にある。世界的に人気がでた品種である。

明治14(1882)年、ブルックスは札幌農学校を卒業した佐藤昌介(第一期生)を助手に、札幌村で玉葱の栽培技術、特に自家採取技術の指導に力を入れた。農家は、それぞれに採取用の母球の選抜・改良に研究を重ね、風土に適した高品質の玉葱生産に成功する。明治39(1906)年、北海道農事試験場は、この品種を「札幌黄」として原種「イエロー・グローブ・タンバース」を多年栽培して順化したものであると発表した。海外への販路も開き、札幌村は最も進歩した栽培法をもつと言われた。

“不死、永遠”は玉葱の花言葉・ブルックスの指導と、一世紀にわたる農家代々の技術革新の労苦が、今も札幌黄を守っている。海洋を架けた北海道初の技術移転でもある。札幌をこよなく愛し、農業の発展を願ったブルックス博士は、村の農具を木製の小さなレプリカにして持ち帰った。

2020年10月4日・札幌村郷土記念館保存会建立

札幌村郷土記念館

札幌市東区北13条東16丁目

盛りだくさんだった。文字起こし疲れた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます