ここ何ヶ月かの本の読み方と、目印のつけ方について。

基本的には以下のような流れになってます。

「最初は流し読みをしろ」と薦める人も多いのですが、やってみたらどうもしっくりこなかったので、

私は最初から並みの速度で読んでいきます。

1時間に80ページから100ページ、見開き2ページに1分かからないくらいです。

そして読んでいて「言われてみればそうだ」と感じたところに傍線を引き、

その行もしくは付近にふせんを貼って目印にします。いわゆる「くい打ち」という作業です。

ふせんに困らないよう、あらかじめしおりにたくさん貼ってあります。

使ってるふせんはポストイットのスリム見出し(25mm×7.5mm)です。

ピンクは「特に重要」、黄色は「重要」だと思ったところ。

傍線は「躑躅」と「露草」です。

なぜポストイットも青に揃えていないのかといえば、単純に黄色がたくさんあるから。

パッケージが「黄:青:赤=2:1:1」の比で作られているので、黄色ばっかり余るんですよねぇ。

緑は「後で調べる」ことがある場合の目印です。

ピンクと黄色に混じらないよう、小口に貼っています。

多少本文にかぶりますが、基本的には気にしません。

読み直すときや読書ノートを作るときに「重要な部分」がすぐに分かるように

目印としての役目なので、近くの文章が見えなくても余り問題にならないからです。

上から見るとこんな感じ。

この本は予備知識が少ない状態で読んだので付箋だらけですが、

普段はおよそ30枚くらいが貼られています。

これが20枚を下回るような本だと、読んで損した気分になります……

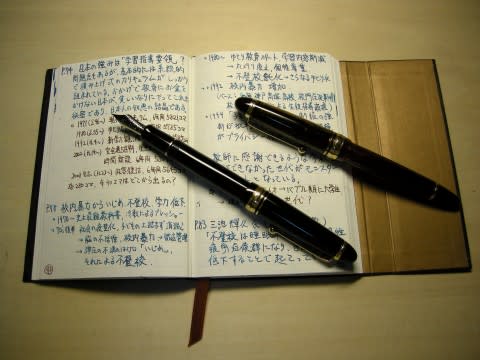

一冊に目を通し、ふせんで「くい打ち」をし終えたら、

それを元に読後インデックスを作ってみたり、重要な本と思った場合は読書ノートに書き抜きます。

くい打ちしたページと見出しで作った読後インデックス。

実はこれだけでも30分~1時間ほどかかります。

この本の内容は自分の人生の役に立つ! と思った本は読書ノートに書き抜きます。

書く内容を厳選しないと、何十ページも書く羽目になります(笑)

だいたいこんな感じで読むので、1冊を読み終えるのに結構な時間がかかってます。

とはいえ飛ばし読みで読んだ冊数を無理に増やしたところで、内容が頭に残らず

自分の役に立てられなかったらその本を読んだ意味が無いですから、

遅読でいいからしっかり自分の血肉としていこう、というのがここ何ヶ月かの読書スタイルですねぇ。