大変ご無沙汰しております。

今年の8月に、新刊が出ました。

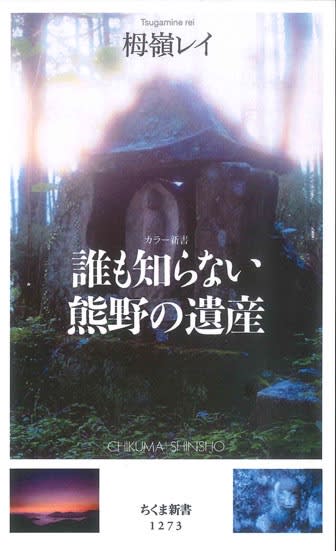

| 誰も知らない熊野の遺産 (ちくま新書) | |

| 栂嶺 レイ 筑摩書房 2017-08-03 売り上げランキング : 101275 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

*******************************************************

ちくま書房さんから、『「誰も知らない熊野の遺産」ちくまカラー新書、栂嶺レイ(写真と文)』です。

富士ゼロックスの広報誌「GRAPHICATION」の2011年11月号(No.177)から2015年9月号(No.200)まで『誰も知らない熊野』というタイトルで連載させていただいたものを、もう1度文章を直し、1冊にまとめたものです。12年間くらいの取材の成果が詰まっています。精魂使い果たしました。現在の日本を俯瞰する上で、ぜひ読んでいただきたいメッセージもたくさん込めましたので、ぜひ読んでください。

筑摩書房の紹介ページ →http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480069740/

朝日新聞 書評(2017.9.10) →http://www.asahi.com/articles/DA3S13126493.html

東京新聞/中日新聞 書評(2017.9.23) →http://www.tokyo-np.co.jp/article/book/shohyo/list/CK2017092402000179.html

(なんと、宇江敏勝先生が書評を書いてくださってびっくり!熊野取材の大家。恐れ多くもありがたいです。)

現在発売中の「旅行読売 2017年12月号 特集「東京さんぽ」(旅行読売出版社)の「旅の本とテレビ&映画」新刊紹介欄に掲載していただいています。

→http://www.ryokoyomiuri.co.jp/magazine/post-201712.html

「旅の手帖 2017年10月号 特集「紅葉名山」(交通新聞社)の「読みたい本」新刊紹介欄に掲載していただきました。

→http://shop.kotsu.co.jp/shopdetail/000000002197/018/O/page1/order/

2017.9.8付 千歳民報・苫小牧民報

2017.9.24付 熊野新聞 ・・・でもご紹介いただきました。

今頃ようやくブログを書いているような状態で申し訳ないです。

5月に父が急逝しまして、立て続けの法事や後片付けを一人でやらないといけなかったのと、日々の病院勤務(外来)がぎっちりあるのと、帰ってからの自宅の家事と、それと息子が小学1年生に上がったばかりでいろいろ大変になったのと、手抜きは一切できない&したくないこの本の原稿〜締め切り、といっぺんに重なって、すっかり身体を壊してしまいました。今年の一番最後の記憶は、まだ桜も咲く前の、芽吹く前の茶色の木々だけですね。その後、もう記憶がほとんどなくて、ようやく紅葉を見る頃に意識が戻ってきたという感じでしょうか。まだ本調子ではないのですが、少しづつリハビリを兼ねて、ブログを書いていければと思っています。(本日これを投稿するだけで、3時間くらいかかってしまいました。明日も明後日もそれをするだけの気力がまだ出ないです。)

お世話になった方々に、少しづつお礼もしていきたいです。