これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

岸田政権が今国会で悪法ラッシュをしているのに対抗して、物凄い勢いでブログを更新しておられる村野瀬玲奈の秘書課広報室さん。

その2023年5月31日付けの記事、現在強行されようとしている悪法のリスト(メモ)にリストアップされている悪法案がこれらですが、もうめっちゃ成立していってる!

こんな悪法を一気に通そうとしている岸田政権。このまま通させるわけにはいかない。議員数で野党は負けているが、市民の運動、世論で押していこう。 pic.twitter.com/h3wpoL5uCt

— 新日本婦人の会 (@njwa_nakama) May 30, 2023

【#自民党に投票するからこうなる】自国維公=「地獄逝こう」が、マイナンバー義務付け法案、60年超の原発運転法案、入管難民法改悪案などを次々と可決する悪法ラッシュ国会に【#維新に騙されるな】

原子力発電所の実質的な60年超運転を認める新たな運転延長認可制度などを柱とする「GX脱炭素電源法」が5月31日、参議院本会議で自民、公明、日本維新の会、国民民主という自国維公=地獄逝こうの賛成多数により可決、成立しました。

まだ、福島原発事故から12年しか経っていないのに、もうその教訓も忘れて、原発が稼働停止していた期間を60年に加えて運転できるようにするなんておかしいでしょう。

自動車でも電気製品でも、使っていない期間も老朽化するのは誰もが経験していること。

まして、原発なんて放射線の影響を受けっぱなしなんですから、運転していないからと言ってその間使っていないのと同じなんてことは絶対に言えません。

さらに岸田政権は老朽化した原発を立て直して新・増設する方針まで出していて、まさに原子力ムラ出身の亡国政権です。

先制攻撃能力に続いて、岸田政権がまた国是を大転換。福島原発事故もまだ収束していないのに、新型原発を開発・新設・増設、運転期間を60年以上に延長して原発ゼロを永久に不可能に。岸田政権はもう廃絶だ!

【野党でもめてる場合じゃございません!】岸田政権が福島原発事故以来の原発政策を大転換、原発推進の方針を閣議決定。原発の新規建設、60年超運転も。軍拡と原発推進の岸田内閣を総辞職に追い込もう。

そして本日6月2日、紙媒体の健康保険証を廃止してマイナンバーカードを事実上国民に強制するマイナンバー法などの関連法改正案が参院本会議で可決、成立する見通しです。

村野瀬さんが最新の記事で

『問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します』

とおっしゃっていますが、最近、マイナカードを読み取る機械を置いている病院も増えてきたじゃないですか?

でも、そっちを使わないで紙の健康保険証を見せることが圧倒的に多くないですか?だって早いもん!

問題なく使われているどころか健康保険証のほうが使いやすいし、零細医院にとっては読み取り機に馬鹿にならない出費も強いられるマイナンバーカードはあちこちで情報漏洩などの問題が噴出しているわけで、更に国民総背番号化の管理社会の恐ろしさもあり、これほどの悪法もめずらしいでしょう。

マイナンバーと別人の銀行口座を紐付けなど全国で情報の誤登録が7000件以上。他人の個人情報が閲覧されたケースも。なのに河野ブロック太郎デジタル大臣の謝罪は他人事。マイナカードも河野太郎も要らない。

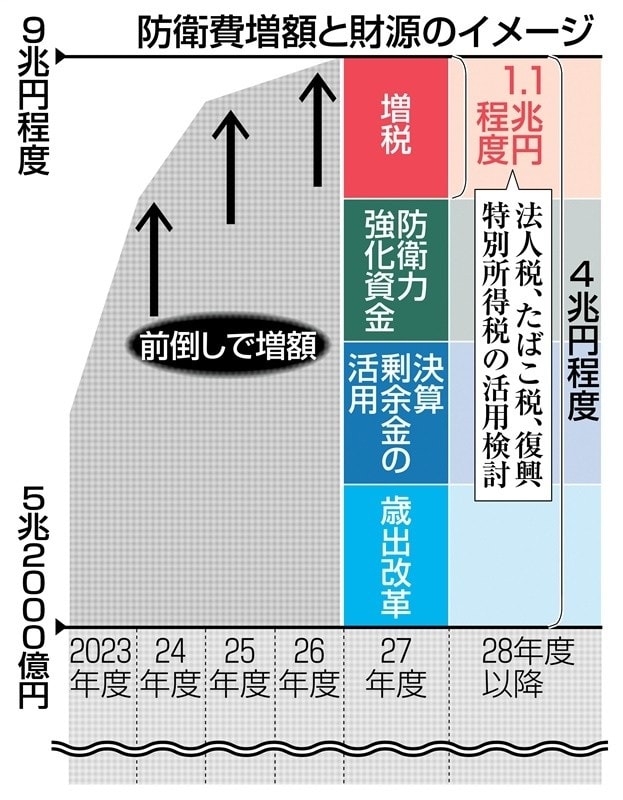

そして冒頭のツイートにあるように、まだ岸田政権の軍拡関係の法案が残っており、現在年額5兆2千億円の防衛費を来年いきなり6兆8千億円にして2027年には10兆円を超える防衛費にするという軍事費増額の財源を確保するための特別措置法案が控えています。

そもそも、岸田政権はウクライナ戦争を口実にして反撃能力=敵基地攻撃能力=先制攻撃能力を具備するとか、軍事費を5年間で2倍にするとか言っているわけですが、そんなことが必要なのかという根本的な議論がまるでされていません。

仮にも憲法9条を持つ平和国家志向の日本が、NATO諸国並みどころか世界第3位の軍事大国になろうという、戦後日本の安全保障政策の大転換ですよ?

そのうえ、少子高齢化対策の財源にもアップアップしているのに、防衛費増額のための財源確保なんてやる必要も余裕もうちの国にはございません!

立民・共産の徹底抗戦は正しい。岸田政権が防衛費増額のための財源確保の法案を来週にも衆院通過させる方針。維新・国民も採決に同調。コロナ対策予算や東日本大震災の復興税まで軍事費に突っ込む

防衛費増額の財源確保特措法案が衆議院を通過。立民・共産・れいわ・社民のまともな野党のみならず、「悪党」の維新と「ゆ党」の国民民主さえ反対した財源根拠不明のトンデモ法案を参院で絶対廃案に。

そして将来の戦争で市民を殺してしまいかねない軍拡路線と並行して、いま日本で現に生きている外国人の方々を迫害を受ける母国に強制送還して殺してしまうかもしれない入管難民法改悪案。

これも自国維公=地獄逝こうの賛成で6月7日にも成立せんとする緊迫した事態になっています。

この人たちは、性的少数者の人権に少しでも役立つかもしれないLGBT理解促進法案は、G7広島サミット開始の直前にアリバイつくりのために国会に提出するだけして、成立させる気はないわけです。

にもかかわらず、難民認定申請中でも3回目以降は強制送還できるとか、日本で生まれ育って日本語しか話せない子どもたちも「祖国」に追いだすとか、よくもまあこんな非人間的な法律ばっかり作ろうとするもんですよ。

基本的人権は人が人として生まれたから享受することができる生まれながらにしての権利であり、外国人にも基本的人権の享有主体性がある、というのは憲法学会の通説というよりもはや定説です。

人を死なせる法案には絶対反対です!

難民認定申請中の人を無理やり帰国させたら殺されてしまう!日本を頼って逃げてきた外国人の命を奪う入管法改悪に絶対反対です。

人権上の問題を国内外から指摘され2年前に廃案となった入管法改正案がほぼ同じ内容で国会に提出されて国会審議入り。難民認定申請中でも強制送還できるようにするなど外国人の人権を蹂躙するゾンビ法案反対。

「入管法改悪反対」などと掲げ、日本で暮らすクルド人の子どもたちが記者会見した=東京都千代田区の参院議員会館で2023年4月24日

私も署名しました!

#入管法改悪反対 入管法改悪法案の廃案と帰国できない事情のある仮放免者に在留資格を付与することを求めます!

入管問題とは何か――終わらない〈密室の人権侵害〉

日本の難民認定率は0・7%という国際的常識からかけ離れた厳しさなんですが、末尾のTBSの記事でわかるように、国会の参考人招致で何の問題もないと豪語した参与員がまさかの1日40件の審査をしていたことが判明しました。

もうまともな審査なんてしておらず、ベルトコンベヤーで運ばれてくる申請に却下却下のハンコを押しているだけなんですよ。

ことは人間の命にかかわる問題。

そこにメスを入れないで強制送還だけしやすくする法律なんて言語道断です。

ほんまに地獄逝こうが地獄行きやわ。

れからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

現役参与員や経験者の中からは「記録を精査しているのか」「職責を全うしようとする参与員を愚弄するものだ」と批判が上がり、難民弁護団は「改正案の前提が崩壊した」とする声明を発表した。問題は参与員制度そのもののあり方にも波及し始めた。

(取材:元TBSテレビ社会部長 神田和則)

入管庁の主張を支えた「難民を見つけることができない」発言

問題となっているのは、2005年の制度発足以来、参与員を務めるNPO法人「難民を助ける会」の名誉会長、柳瀬房子氏の国会発言だ。柳瀬氏は21年4月、今回とほぼ同じ骨格の入管法改正案(廃案)の審議に参考人として出席した。

「入管が見落とした難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」「認定率が低いのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないことを、皆さま、ぜひご理解下さい」

入管庁の論法は、「難民は適切に認定している。しかし難民には当たらない人が、送還停止規定を誤用、乱用して申請を繰り返し、送還を逃れている。その結果、入管施設に収容される人が増え、長期化しているので、改正して解消する」というものだ。

一方、難民問題に詳しい弁護士や支援者は、「そもそも日本では難民と認められるべき人が適切に認められていないから難民申請が繰り返される。難民申請中なのに迫害の危険がある国に送り返してしまえば、命の危険にさらされ、国際的な保護の原則にも反する」と主張する。

「入管法改正案の前提が崩壊した」

だが、参与員は組織体ではない。入管庁が1人の意見を、あたかも全体を背負っているかのように扱い、見解が異なる他の参与員の意見を無視すること自体がおかしい。

加えて、参議院法務委員会の審議で、柳瀬発言の根底となる事実に疑問が浮かび上がった。5月25日、入管庁は柳瀬氏が審査に関与した件数を国会に提出した。

全体の処理件数:6741件(うち柳瀬氏が関与 1378件、20.4%)

柳瀬氏勤務日数:33日(1日平均41.8件)

※勤務日数には難民審査参与員協議会出席の1日を含まない。22年も同じ

☆22年

全体の処理件数:4740件(うち柳瀬氏が関与 1231件、25.9%)

柳瀬氏勤務日数:31日(1日平均39.7件)

参与員は100人を超える。しかし、なぜか柳瀬氏は1人で全体の4分の1から5分の1に関わっている。1日あたり40件前後の判断をしたことになるが、一方では「3年で3件」などの参与員もいる。偏りは激しい。

全国難民弁護団連絡会議(全難連)が、日本弁護士連合会推薦の参与員経験者10人に対して実施した緊急アンケートによると、担当件数は年間で36.3件だった。

さらに言うと、審査には申請者から話を直接聞く「対面」と「書類」の2つのケースがある。当然ながら、「対面審査」は「書面審査」より時間がかかる。柳瀬氏は次のように公の場で語っている。

「私は約4000件の採決に関与、そのうち約1500件では直接審尋(注・対面審査)をし、あとの2500件程度は書面審査をした」(19年11月、入管法改正案の土台となった有識者会議委員として)

「私どもの参与員の審査は、あらためて第三者として、申請者の意見を聞き、徹底的に聞き直す」「担当した案件は2000件以上、2000人と3対1で対面で話している」(21年4月、衆院法務委で参考人として)

この通りだとすれば、19年11月から1年半の間に約500件の「対面審査」を実施したことになる。ところが、全難連のアンケートや私が元参与員に取材したところでは、「対面審査」は1日2件が一般的で、年間50件が限度という。柳瀬氏の言う「対面審査」を1年に換算すれば333件、しかも「書類審査」もあるというのだから年間約30日の勤務でどう対応するのか。

西山卓爾・入管庁次長は5月25日の参院法務委で次のように答弁している。

「(柳瀬氏が)他の参与員に比べて事件処理数が多いのは…平成28年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時班も掛け持ちいただいていることから、書面審査の件数も多いためと承知している」「この取り組みで配分される事件は…明らかに難民に該当しないことを書面で判断できる事案等です」

つまり柳瀬氏は「明らかに難民に該当しない」案件を入管庁から割り振られていた、だから「難民をほとんど見つけることができなかった」のではないか。

参与員には第三者性があると言っても、事務局は入管側が務める。結局、誰を選任し、誰と誰を組み合わせ、どの事件を割り振るかは、すべて入管側の裁量になる。

柳瀬氏の発言は、いまも入管庁のホームページに掲載されている。あいまいなまま審議を進めてはならない。

「難民を難民と認定できない深刻な制度的問題が現状に宿っている」

5月23日の参院法務委に参考人として出席した元参与員の阿部浩己・明治学院大教授(国際人権法)は、「難民を難民と認定できない深刻な制度的問題が現状に宿っている」「(参与員は)端的に言って、誰1人、難民認定の専門家ではない」と現在の参与員制度のあり方に根本的な疑問を呈した。そのうえで、次のように問題を提起した。

「参与員に対しては実質的には研修がない。(申請者への)インタビューや供述の信ぴょう性の評価、難民条約の解釈などの仕方、出身国情報の使い方などの研修が決定的に欠落している」

「一次審査で作成される供述調書は、参与員の審査で重要な資料となるにもかかわらず、(弁護士などの)代理人の立ち会いが認められていない」

「迫害について極端に狭い解釈がなされ、申請者が国家によって個別に迫害の標的にされていることを求める“個別把握”の考え方が採用されてきた」

そしていま、他の参与員(経験者も含む)も声を上げ始めた。5月30日に開かれた会見では、それぞれの体験に基づく発言が相次いだ。

「“どんなに探しても難民はいない”という立法事実(注・法改正の必要性を根拠付ける事実)はない。1人でも(認定から)取りこぼしてしまえば、本国で拷問、殺害されるかもしれないという緊張感をもって審査にあたるならば、柳瀬氏のような件数をこなすことはできない」(弁護士)

「難民は、難民申請のプロではない。申請書の理由が“私は逮捕されます”“殺されます”の一言で終わってしまうケースもある」(研究者)、「参与員が質問すべき質問をすると、重要な事実が出てくることがある」(弁護士)

「審査する側が、破綻国家とは、紛争から逃れるとはどういうことかがわかっていない」(研究者)

「難民審査の手続はわかっていても、申請する人の心理状態や、どういうことに配慮しなければならないか、私自身も十分にわかっていない」(研究者)

「参与員がどういうインタビューをするかは本人任せ。その人の世界観なので、同じ資料、ヒアリングでもバックグラウンドによって違う。班によってばらつきがあるだろう。ケーススタディをみんなで議論する場をと(入管庁に)提案しているが、実現していない」(研究者)

阿部教授は、国境を管理する入管庁と保護を目的とする難民認定は切り離し、独立した機関の設立が必要だと再三、述べている。私も同感だが、まずは、参与員制度を担う当事者の声に耳を傾けることが第一歩になると思う。

これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!

社会・経済ニュースランキング

社会・経済ニュースランキング

戦争放棄したはずの唯一の被爆国が軍事費を5年で2倍にして世界第3位の軍事大国になるなんて、あり得ないでしょう。

一昔前の正常だった頃の日本なら、メディアも国民も揃って徹底的に批判・抗議してますよ。

入管問題も本質を取り上げているのはTBSの一部番組だけで、偏向メディアのフジは論外としても、他局も完全無視を決め込んでるようですね。

政府の決定に反論するのは報道の公平性に反するとでも思っているのか。

政府の決定を無批判に垂れ流すことこそ公平性を欠いているんじゃないのか。

政府の決定を100報じるなら、その反論を100流して始めて公平だというんですよ。勘違いしてるんじゃないですか。

立憲の辻元さん、鋭く追及していたのに全然報道されていないですね。どうなっているんでしょうか。

ほんまに、政治もマスコミも酷すぎるで、ホンマに‼️

わたしも皆さんと同じく、どないなっとんねん‼️⁉️の一言や

安倍さんが亡くなって、いろんな意味で重しが取れて、いろんなことが表に出てくるようにもなったけど、岸田文雄というお人が想像以上のワルやったな〜

それに昔のゆ党って公明党と民社党くらいでしたが、今の維新、国民民主、NHK、参政党って質が悪すぎるわ

全体として日本の政治の力が落ちてますな

不法残留者の大半は、正規の入国者です。

各々在留期間を法務大臣に決められて、日本に入国します。

それなのに、在留期間を徒過しても、当初の約束を破って帰ろうとしない。

素直に、説得を受け入れて帰る真面な外国人の方が多いと思います。

言わば、旅行目的以外で、日本に入国する外国人は、日本列島等を家に見立てて、更新の無い借家契約(定期建物賃貸借(注1))を結ぶみたいなものです。

定期建物賃貸借の貸し主は、更新が無いことを信用して、家を貸したのに、期限が来ても家を出て行かないのは大変困ります。

不法残留者も、同じ様に期限を切って入国したのだから、期限が到来したら出て行くのが筋です。

『 基本的人権は人が人として生まれたから享受することができる生まれながらにしての権利であり、外国人にも基本的人権の享有主体性がある、というのは憲法学会の通説というよりもはや定説です。 』

それは分りますけれど、『 日本人の人権』>『外国人の人権』 というのも定説です。

アメリカでは、外国人が滞在許可の有効期限が切れて、そのままアメリカに滞在すると不法滞在(オーバーステイ)となります。すると以下の事態が生じます(注2)。

1. 入国禁止

2. 滞在の延長、ステータス変更が不可

3. ビザの無効化

4. 自国の大使館のみでしか新しいビザの申請ができなくなる

移民国家のアメリカでさえ不法滞在(オーバーステイ)には厳しい態度を採っているのに、日本が甘い態度を採る理由が在りません!

『 人を死なせる法案には絶対反対です! 』

現在の入管法が人を死なせているのです!

難民でない不法残留者が強制送還を拒む為に、虚偽の難民申請をする。

そんなことを許していたら、入管施設は非難民で一杯に成って仕舞います。

そうしたら、収容者の個々の健康状態を把握するのが難しくなります。

健康を壊して,死に至る場合もあります。

又、難民申請を繰り返しても、出れる保証はありませんから、先行き不安になって、自ら死を選ぶ場合もあります。

被収容者について,健康上の理由等で,一時的に収容を停止し,一定の条件を付して,身柄の拘束を仮に解く仮放免という制度が有ります。

仮放免を求める余り、自分の健康を傷付けて死に至る場合も在ります。

新法案は、人を死なせる虞のある法案です。

しかし、現法案では多数の死人が出ているのです。

その人達のことを丸で考えていないのに、『 人を死なせる法案には絶対反対です! 』と言われてもピンと来ません。

兎に角、不法残留者を強制送還するか、日本に留めるのかは、日本列島の利用方法の問題です。

日本列島に不法残留者を住まわせるのか、出て行って貰うのか?

これは、日本列島の共有者である全日本国民が決めることなのです。

日本国民の一部であるリベラルが勝手に決めることでは在りません!

日本列島を如何使うかは、民法の共有の項を参考にしましょう。

日本国民の日本列島の持ち分は等しいものとします((注3)民法250)。

日本列島の使い方(管理)は、日本国民の日本列島に対する持ち分の価格の過半数で消します((注3)民法252)。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、国政は、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する(日本国憲法 前文)。

であるので、日本列島に不法残留者を住まわせるのか、出て行って貰うのかは、国民の代表者である国会議員に決めて貰うのです。

抑々、日本国憲法前文を読めば、国会の決めた法律を貶すことが、日本国憲法を馬鹿にしていることが良く分かります。

憲法が大事と言いながら、憲法を思いっ切り馬鹿にするリベラルは傲慢だと思います。

(注1)【 e-Gov法令検索 借地借家法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000090_20230220_504AC0000000048&keyword=%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95

第三節 定期建物賃貸借等

(定期建物賃貸借)

第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる(後略)。 】

(注2)【 U.S. FrontLine | フロントライン

米国でのオーバーステイがもたらす処分について

文/ミチコ・ノーウィッキ(Text by Michiko Grace Nowicki)

2016年3月2日2016年3月号掲載ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

https://usfl.com/2016/03/american_lifehack/sittoku/96418

Copyright © U.S. FrontLine | フロントライン All rights reserved. 】

(注3)【 民法 第三節 共有

(共有持分の割合の推定)

第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

(共有物の管理)

第252条 共有物の管理に関する事項(省略)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95) 】

原発は『10年で廃炉』にする予定で設計されましたが、『廃炉があまりにも困難』なため、どんどん運転が延長され、歴代自民党政権は『事故リスク』を『指数関数レベルで増やす』という『亡国政策』を打ち出しています。

私は安倍政権を『憲政史上』最悪の政権と思っていましたが、まさかそれを下回る“究極の亡国政権”が誕生したのには本当にびっくりです。

ちなみに亡国の原発再稼働強行には『日米原子力協定』が深く関わっている疑惑があります。

バイデン政権は史上最も『日本を痛めつける』政権かもしれませんね。(ため息)

https://iam-k.com/HIRAI/

☆原発がどんなものか知ってほしい

平井憲夫

私は原発反対運動家ではありません。二○年間、原子力発電所の現場で働いていた者です。原発については賛成だとか、危険だとか、安全だとかいろんな論争がありますが、私は「原発とはこういうものですよ」と、ほとんどの人が知らない原発の中のお話をします。

◎廃炉も解体も出来ない原発い

⚪ 具体的な廃炉・解体や廃棄物のことなど考えない ままに動かし始めた原発ですが、厚い鉄でできた原 子炉も大量の放射能をあびるとボロボロになるんで す。だから、最初、耐用年数は十年だと言っていて、 十年で廃炉、解体する予定でいました。しかし、一 九八一年に十年たった東京電力の福島原発の一号機 で、当初考えていたような廃炉・解体が全然出来な いことが分かりました。このことは国会でも原子炉 は核反応に耐えられないと、問題になりました。

⚪ 机の上では、何でもできますが、実際には人の手 でやらなければならないのですから、とんでもない 被曝を伴うわけです。ですから、放射能がゼロにな らないと、何にもできないのです。放射能がある限 り廃炉、解体は不可能なのです。人間にできなけれ ばロボットでという人もいます。でも、研究はして いますが、ロボットが放射能で狂ってしまって使え ないのです。

⚪ 最初に耐用年数が十年といわれていた原発が、も う三〇年近く動いています。そんな原発が十一もあ る。くたびれてヨタヨタになっても動かし続けてい て、私は心配でたまりません。

新幹線開業開業前、プレートテクトニクスの発展前、おおすみの前、アポロ8号の前、沖縄復帰前、というトンデモなく古い時代の話です。検査すれば、90歳をこえても、車の運転は大丈夫、大臣も大丈夫とはならんでしょう。(今の自民党なら大丈夫って言いかねませんが。)

悪法過多のため、とりあえず原発についてだけ。

ましてガソリンじゃなくてウランで走ってるのに

☆アーミテージ「台湾有事──日米同盟五つの強化策」(読売、3月5日) >

知日派(一部の人たちからはジャパンハンドラーズと呼ばれている)のアーミテージ氏が読売新聞(自民党御用達新聞?)に寄稿した記事によると、『 日本はアメリカとの合同司令部を設置し、(自衛隊は米軍の下請け部隊となり)台湾有事に参加して、台湾を防衛すべきである…という『シナリオができている』ようです。

そのために"アメリカ製ポンコツ兵器の爆買い"( トマホークは中露の"対空兵器を突破できない"旧式のガラクタです。 )に膨大な予算を付けて、かつ、『 日米統合司令部の設置 』により、安倍政権時代以上に『 自衛隊は米軍の指揮下に組み込ま 』れ( 東京への"軍事同盟"NATOの事務所設置はその一環でしょう。 )、アメリカの要望の下、『 国産の農畜産物よりアメリカ産品の輸入を優先 』させることで、戦時には『(ただでさえ低い自給率がさらに低下して)飢餓リスクが増大 』するという台湾有事に突っ込む『 自滅政策 』を強行しているのが岸田政権なのですね。

https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare/20230120-00333655

☆台湾民意調査「アメリカの対中対抗のために利用されたくない」

遠藤誉中国問題グローバル研究所所長、筑波大学名誉教授、理学博士

1/20(金) 18:12

9.「アメリカは一つの中国政策を守り台湾独立を支持しないと言いながら、実際は台湾を利用して中国大陸を牽制しようとしている」と言う人たちがいますが、あなたは「アメリカは台湾を利用して中国をけん制している」と思いますか?

〇57.4%がけん制しようとしている…と回答

10.「アメリカを信頼し、親米になってこそ台湾を防衛できる」と言う人がいますが、あなたはこの主張に賛成しますか?

〇62.1%の人が反対…と回答

11.「アメリカを完全に信用してはならない。アメリカと距離を置かなければならない。そうしてこそ台湾は米中対立による衝突に巻き込まれないようにすることができる」と言う人がいますが、あなたはこの主張に賛成しますか?

〇53.0%の人が賛成…と回答

https://lite-ra.com/2023/01/post-6257_3.html

☆「モーニングショー」や「報ステ」も…台湾有事シミュレーションを垂れ流し、岸田首相の戦争協力約束を賞賛する大政翼賛会ぶり

2023.01.19 リテラ

https://www.facebook.com/annokazuki/posts/pfbid0rJ4iX5krGRR5F52nQUwUQ4hjZnHDNaoDtqDTV4XShAnPdjbYY8cwEUBHmbQBRXL4l

Anno Kazukiさんがアルバム「帝国の衰亡」に写真を追加しました。

3月9日 ·

属国の証明(4)日米統合軍による台湾防衛 前半

2023年3月5日、読売新聞にリチャード・アーミテージ(元米国務副長官)の論説記事が掲載された。タイトルは「台湾有事──日米同盟五つの強化策」である。有力紙の朝刊一面を飾ったのだから、日本政府が読売に働きかけたのだろう。

この人物を知ったのはジョージ・W・ブッシュ政権からで、もう長い付き合いになる。名前の発音はアーミティッジに近い。だが日本ではアーミテージが通り名になっているらしい。アーミテージ・ナイ・レポートでよく知られるこの「知日派」は合衆国政府の要請を日本政府および日本社会に告知する役割を担っている。

論説を読んで驚く。中国が台湾へ軍事侵攻する「台湾有事」の際に、「日米統合軍」が台湾を防衛するという。まるで決まったことのように語られている。統合軍が展開し、あるいは配備されるのは南西諸島だ。つまり日本の領土が戦場となり、新設される海兵沿岸連隊も自衛隊も、そして日本の市民も、台湾防衛のために犠牲を強いられる。

◎おそらく、計画はもうできているし、演習もすでに「共同訓練」として始まっている。まず、在日米海兵隊の日本向け公式サイトが米軍だけの演習を紹介していた。

※リンク先のAnno氏の『ウクライナ戦争が米露の代理戦争』かどうかは議論の余地が多々ありそうですが、『台湾市民が望まない』台湾有事に関しては…。

ここだけ

>難民でない不法残留者が強制送還を拒む為に、虚偽の難民申請をする。

>そんなことを許していたら、入管施設は非難民で一杯に成って仕舞います。

そういわれる根拠を具体的な資料を提示してください。

>不法残留者を強制送還するか、日本に留めるのかは、日本列島の利用方法の問題です。

>そうしたら、収容者の個々の健康状態を把握するのが難しくなります。

いつ、入管の収容施設が「一杯に成って仕舞」ったのでしょう?この点も資料の提示をお願いします。

>健康を壊して,死に至る場合もあります。

いつの時代のことですか?入管は古代バビロニア?

こういうことが…

https://www.sankei.com/article/20230602-QTCQSN7GZRLOVNZNDMBXEQQZHA/

>不法残留者を強制送還するか、日本に留めるのかは、日本列島の利用方法の問題です。

否。

それは条約や国際法等にかかわり、その影響下にある国内法の問題です。

(日本国憲法第98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。)

それに「日本列島の利用方法」は開かれた場所で議論すべきだと思います(し、入管問題とは別次元の問題ですよ!)。

緒方貞子さん、いまだにこんな状況で申し訳ないです…

そして、ブログ主さん、いつもご迷惑をおかけしてすみません…