岡山県人以外で、早島町はどこに在るのか知っている人は、そんなに多くは無いと思います。

勿論、広島県人の私も知りませんでした。

倉敷で仕事をしている友人に、

岡山県で、倉敷以外で古い町並みが見れる所を聞いたら、

「早島ですかね。古い建物の町並みがあるのは・・・」の返事があったので、

3月21・22日に行われる瀬戸内倉敷ツーデーマーチに参加する前日に、早島町に行く事にしました。

20日は朝から雨が降り出しましたが、「雨も又自然」と言うことで、雨の早島の街ウォークです。

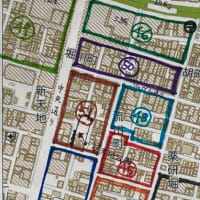

JR早島駅に行くには、岡山駅より瀬戸大橋線のマリンライナー(早島駅に停車しない便もあります)に乗るか、

宇野線の各駅停車の電車でも行けます。

JR早島駅。有人の駅でした。 駅前のロータリー。

早島駅から町の方に向かう通りだが、人がいない。駅前の商店街など無い。

食べるお店もこの通りに2軒だけだったと思う。

岡山駅で食べてきたので良かった。

何時もは知らない町に行く時は、どこにでも必ず有る駅前の食堂で食べる事にしているが、

今回は岡山に着いたのがお昼時でお腹がペコペコなので、早島まで我慢が出来なかった。

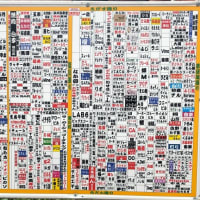

駅前からのメイン道路?を歩いていくと、倉敷で見かけるなまこ壁の古そうな家がありました。(左の写真)

白壁の塀に囲まれた渋い和風の母屋と蔵風に造られたガレージの建物。

ガレージの扉は板で造られていて、その板が良い味を出していた。

メイン道路?から早島町役場の方に向かって歩いていると、藁屋根の家を見つけました。

周りは新しい住宅地になってきているが、藁屋根は貴重だ。

早島町役場の近くの歴史民族資料館の建物。

特産だったイ草関連の展示があるようだが、閉まっていた。

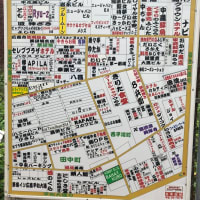

役場の前の「ゆるびの舎(や)」の建物。

早島町ガイドマップより…心の健康づくりを基本コンセプトとして、文化ホールや図書館、

健康づくりセンターなどからなる総合複合施設です。

「ゆるび」とは、「心がくつろぐ」という意味があります。

町の規模の割りに立派な建物です。役場も鉄筋コンクリート造の3階建ての建物で、役場のイメージではありません。

町自体が、岡山市と倉敷市に囲まれているのにどちらとも合併しないで、今回の平成の町村大合併でもしないで、

町で頑張っているのは豊かな財政があるのだろう。

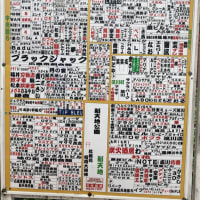

江戸時代の終わり頃には金比羅詣で賑わった道も、雨が降っているので人影も無い。

ここは、道路も拡張されて建物は建替えられているので、昔の建物の町並みは見られなかったが、

藁屋根をトタンで蔽った家が目に付いた。

ちょっと横道に入ると焼板壁の家が遺されている。

上の左の写真の建物。

ここまでは、友人が言った「古い建物の町並みが在る」は見当たりませんでした。続く。

勿論、広島県人の私も知りませんでした。

倉敷で仕事をしている友人に、

岡山県で、倉敷以外で古い町並みが見れる所を聞いたら、

「早島ですかね。古い建物の町並みがあるのは・・・」の返事があったので、

3月21・22日に行われる瀬戸内倉敷ツーデーマーチに参加する前日に、早島町に行く事にしました。

20日は朝から雨が降り出しましたが、「雨も又自然」と言うことで、雨の早島の街ウォークです。

JR早島駅に行くには、岡山駅より瀬戸大橋線のマリンライナー(早島駅に停車しない便もあります)に乗るか、

宇野線の各駅停車の電車でも行けます。

JR早島駅。有人の駅でした。 駅前のロータリー。

早島駅から町の方に向かう通りだが、人がいない。駅前の商店街など無い。

食べるお店もこの通りに2軒だけだったと思う。

岡山駅で食べてきたので良かった。

何時もは知らない町に行く時は、どこにでも必ず有る駅前の食堂で食べる事にしているが、

今回は岡山に着いたのがお昼時でお腹がペコペコなので、早島まで我慢が出来なかった。

駅前からのメイン道路?を歩いていくと、倉敷で見かけるなまこ壁の古そうな家がありました。(左の写真)

白壁の塀に囲まれた渋い和風の母屋と蔵風に造られたガレージの建物。

ガレージの扉は板で造られていて、その板が良い味を出していた。

メイン道路?から早島町役場の方に向かって歩いていると、藁屋根の家を見つけました。

周りは新しい住宅地になってきているが、藁屋根は貴重だ。

早島町役場の近くの歴史民族資料館の建物。

特産だったイ草関連の展示があるようだが、閉まっていた。

役場の前の「ゆるびの舎(や)」の建物。

早島町ガイドマップより…心の健康づくりを基本コンセプトとして、文化ホールや図書館、

健康づくりセンターなどからなる総合複合施設です。

「ゆるび」とは、「心がくつろぐ」という意味があります。

町の規模の割りに立派な建物です。役場も鉄筋コンクリート造の3階建ての建物で、役場のイメージではありません。

町自体が、岡山市と倉敷市に囲まれているのにどちらとも合併しないで、今回の平成の町村大合併でもしないで、

町で頑張っているのは豊かな財政があるのだろう。

江戸時代の終わり頃には金比羅詣で賑わった道も、雨が降っているので人影も無い。

ここは、道路も拡張されて建物は建替えられているので、昔の建物の町並みは見られなかったが、

藁屋根をトタンで蔽った家が目に付いた。

ちょっと横道に入ると焼板壁の家が遺されている。

上の左の写真の建物。

ここまでは、友人が言った「古い建物の町並みが在る」は見当たりませんでした。続く。