先日、回転寿司に行ったら、隣に学生さんとおぼしきカップルが座った。このお店は1皿105円均一ではない、お皿によって値段の違う回転寿司やさんだった。回転している以外にも板さんに声をかければ握ってくれるシステムだったのだが、そのカップルは冷凍じゃなく生のウニやら、並じゃなく特上のいくらやら、ホタテやらを頼む頼む。

到着したお皿の色を見て、二人ともやっと値段に気づいたようだった。女の子が「ここはやっぱり彼氏のおごりってことでぇー」と冗談交じりに話しているのが聞こえる。

男の子の方はお皿の色と値段表を見比べて、「えっ、これこんなに高いの…」と絶句。それに対して女の子が「きにすんなっ」と一言。

いいなぁ(笑)。あまりにもテンポのいい返しで、笑ってしまう。

その後も、そのカップルはカニ汁やらおっきな穴子やらを頼み続ける。

途中、「俺はウニに妥協はしない。」と男の子が宣言し、また生ウニを2皿注文。何かがぷっつりと切れたように、注文し続ける二人。次々と山積みされる金皿、銀皿。

是非、お会計が見てみたかったが、こちらもいい加減おなかがいっぱいで先にお店を出てしまった。

でもあそこのお店の金皿、銀皿はとてもおいしいから、二人ともきっと幸せになったに違いない。

*****

さて、今週は予告どおり、散布図を作る。ちなみにグラフを作る機能は、日本語版のArcGIS9.2だったか3だったかだとすこん、と落ちる。たしかグラフ作成のパイソンのプログラム中の一文字を消去だか修正だかすると直せるんだけど、忘れてしまったので、パッチをあててくださいな。

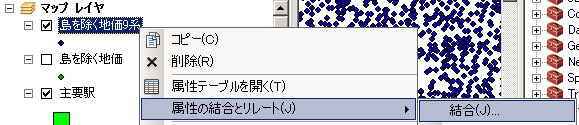

今回は、公示地価のデータに主要駅のポイントを空間結合して出力されたテーブルを基にグラフを作る。X軸に主要駅までの距離、Y軸に公示地価を表示する。

で、グラフを作る前に、空間結合して出力されたシェープファイルを等量分類か何かで表示しておく。そうすると散布図上の点もそれに対応した色合いで表示されるのだ。

例えば以下の図は、PLPの値を等量分類、クラスは5つで、緑から赤に変わるカラーランプで表示している。地価の高いところ上位20%が赤で表示されている、そんな地図を作っておく。

で、グラフを作るには、空間結合した結果の属性テーブルを開いて、左上にあるテーブルのマークをクリックし「グラフ作成」を選択する。

ここで表示される「グラフ作成ウィザード」で以下を指定する。

- グラフタイプ:散布図

- Yフィールド:PLP

- Xフィールド:距離

- (凡例の追加をオフに。点の数が多すぎで凡例が役に立たない)

指定ができたら「次へ」をクリックして、さらに「完了」をクリックすると、散布図が表示される。

主要駅(東京、新宿、渋谷、池袋)からの距離が近いところは地価がめちゃめちゃ高くて、10kmぐらいまで離れると地価はほぼ100万円以下になることがわかる。でも、この傾向から外れる点もいくつかぽつんぽつんとある。例えば30000mを超えたあたりにある点はどこかなーと確認するには、この点を右クリックして、「個別属性」を選択する。

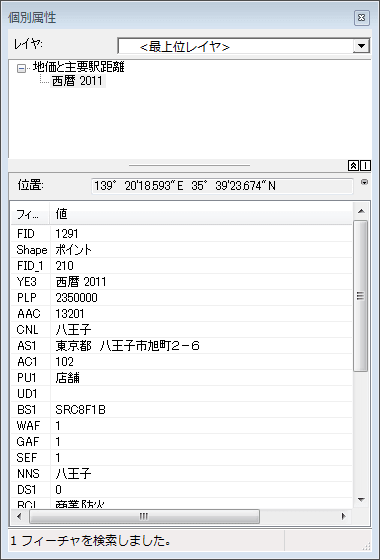

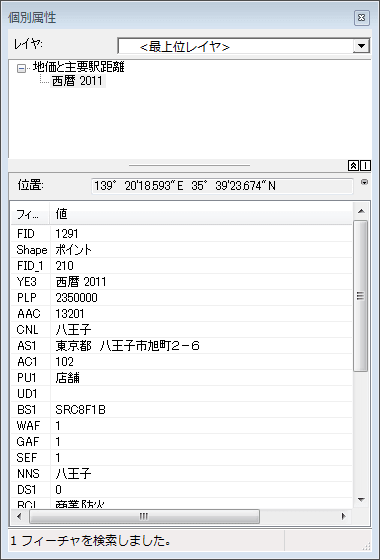

すると個別属性ウインドウが開いて、以下のような情報が表示される。

八王子の公示地価のポイントで、店舗として利用されている建物の付近にあるポイントらしい。ほうほう。八王子ってのは、地価が高いんだなぁ。

ちなみにPU1というフィールドに注目してみると、店舗とか、事務所とか、住宅などといった値が保存されている。商業用に使われている施設の前の公示地価と、住宅の前の公示地価のポイントでは値段ももしかすると違うのかもしれない。

ということで、この公示地価のポイントから住宅だけを選んで散布図に示してみようと思う。

これにはまずグラフを作る元になっているテーブルで属性検索をする。純粋に住宅だけを選択するなら、

"PU1" = '住宅'

という条件式になる。「住宅」が含まれているレコードを選択するなら、

"PU1" LIKE '%住宅%'

という条件式になる。この式だと「住宅・倉庫」も選ばれるし、「倉庫・住宅」も選ばれる(そういうレコードはないみたいだけど)。あと「住宅」だけも選ばれる。

属性検索をすると、テーブル上で条件に当てはまるレコードが(デフォルトでは)水色に表示されるが、グラフ上でもそれに対応するレコードが水色に表示される。

水色のポイントはどの距離でもだいたい100万円以下のところに分布していて、やっぱりPU1が「住宅」の場合だとあまり極端に高い地価にはなっていなさそうだ。

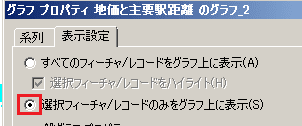

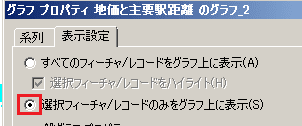

では、もうちょっと詳しく確認するために、散布図に表示するポイントを現在選択されているレコードのみにする。これには、グラフのウインドウ内を右クリックして「プロパティ」を選択する。

で、開いた「グラフプロパティ」ウインドウで、「表示設定」タブをクリックして「選択フィーチャ/レコードのみをグラフ上に表示」をオンにしてOKボタンをクリックする。

そうするとグラフは以下のように変化する。100万円より高いところもいくつかポイントがあったようだ。

公示地価の点全部のグラフもそうだけど、このグラフだと、右肩下がりの指数関数のような関係がより顕著に見える。でもやっぱり時々、赤い点だけど距離(X軸)が10,000mを超えているような、ちょっと傾向から外れる点もあるみたいだ。

これも、個別属性で調べてみると…

吉祥寺にある公示地価のポイントであることがわかる。吉祥寺にある住宅の前の公示地価が高いというのはなんとなく頷ける話である。

同じようにして「事務所」を含むレコードのみで散布図を描くと以下のようになる。

住宅だけの散布図よりは赤とか緑とかの色が入り交じっている感じがするので、主要駅からの距離と地価とが、住宅ほどはっきりと関係を持って分布をしているわけではなさそうだ。ただ単に条件に一致する点が少ないので特異な値が目立つだけかもしれないし、事務所だけに限定するともう少し違う分布になるのかもしれないが。

ちなみに距離が25kmよりちょっとすぎたあたりの赤い点は町田にある公示地価の点である。主要駅からの距離からすればもうちょっと安いのが相場な訳だが、町田という町自体が何かその地域の中心地のような役割を持っているのかもしれない。

このほかにも、公示地価のデータの「RCL」というフィールドには用途地域が入っているので、用途ごとに地価を確認しても面白いかもしれない。

散布図を描くと地価と主要駅からの距離との全体的な傾向みたいなものがみれる一方で、その傾向に外れる点を探し出すこともできる。地図で地価を表現するのとはまたちょっと違ったことがわかったりして、グラフも捨てがたかったりする。ま、結局私は数字より図が好き、ということか。

まま、今回はこのあたりでー。

あ、あと次回からはもう少しゆるい内容で、GIS以外の記事も書くつもり。半年、フリーデータつながりでがんばってみたからね。更新も不定期になるかも。あまり期待せず覗いていただければです。