29 日米関係 -39-

ⅴ 1894~1913:日清・日露戦争から第1次世界大戦前まで -7-

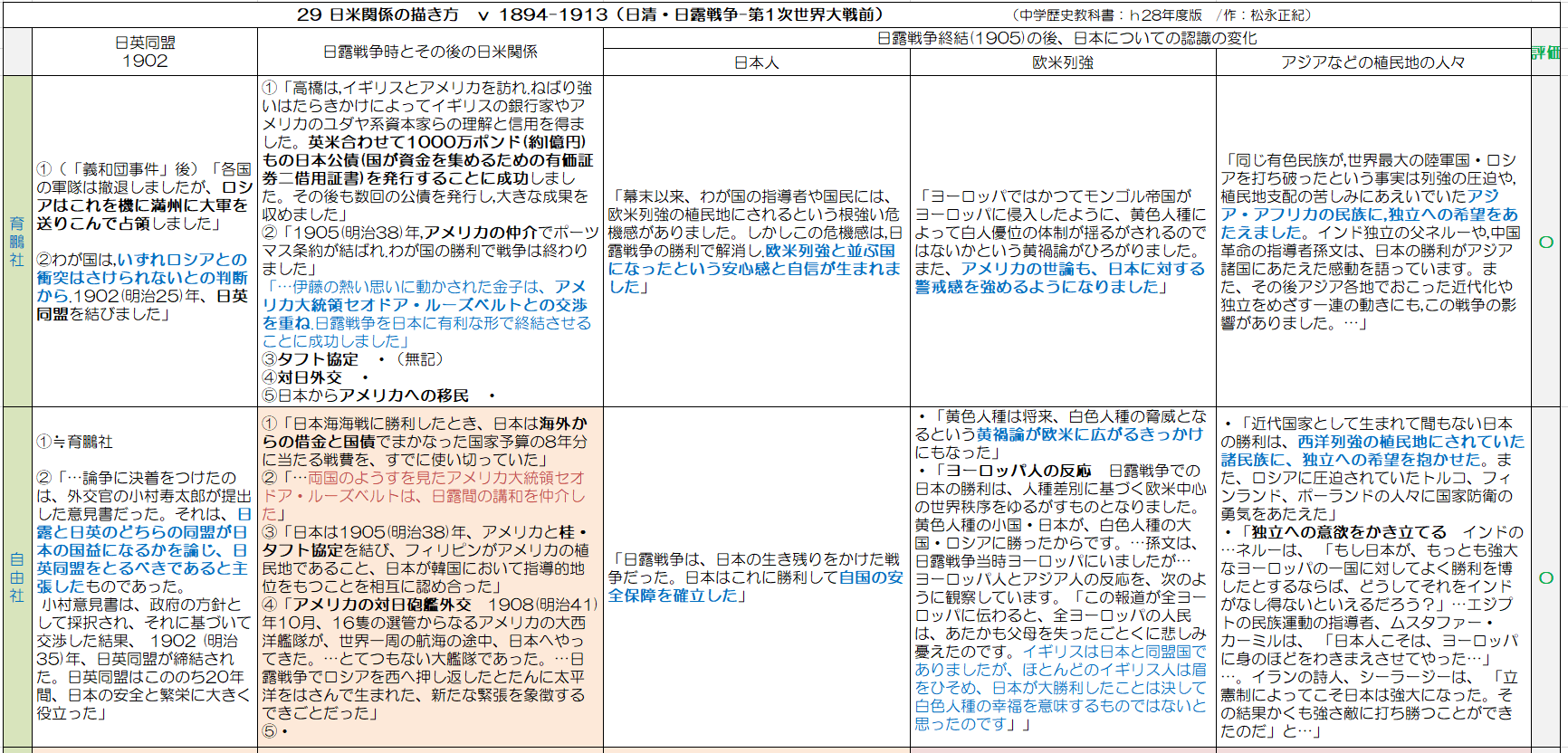

■まとめと考察 2/2の1 ~まとめ表再掲~

1 「日英同盟」の描き方

●日英同盟を結んだ日本の「意図」について、一部のみ強調表現し、全体像を伝えていない。 → △ 東京書籍、清水書院。

※正直言って、×にすべきかと迷っている。日本の根本的な意図・目的は、《ロシアからの祖国防衛》にあり、「韓国への影響力増強(後の併合)」は、その手段と考えるのがおおむね妥当だろう。(※日本人の中に「A:侵略思想を持った人間」はいただろうが、どんな国家も民族の中にもそんな構成員はいる。しかし、歴史を振り返ると(今ではいっそう)、島国日本では、A人の割合はかなり低いと思う。)

ここまで考えると、東京書籍と清水書院の表現には、かなりの悪意が感じられてくるが…

2 「日露戦争時とその後の日米関係」の②の描き方

●「アメリカ大統領の仲介」は、日本政府の強い働きかけによって実現したものであるのに、アメリカが独自判断で仲介したように描いている。 → △ 6社:自由社、東京書籍、帝国書院、日本文教、清水書院、学び舎。

※ウィキペディア「日露戦争」には、「セオドア・ルーズベルト大統領は日本海海戦の後に外務大臣小村寿太郎から要請を受け、1905年6月6日に日本・ロシア両国に対し講和勧告を行い、ロシア側は12日に公式に勧告を受諾した。」と書いてある。

大東亜(太平洋)戦争後の日本は長い間《アメリカ主導(支配)の外交》を行ってきたが、戦前はれっきとした独立国家としての矜持をもった「積極的、自主独立外交」を貫いていた。

これら6社のような書き方は、中学生の《歴史的・一般的な国際政治や外交のありかた》や《戦前までの日本の外交の姿》、《アメリカ合衆国の国家像》について、完全な誤解を生じさせるだろう。

ここでも、×が妥当ではないかと思えるが…

上記2項目とも、《描いている一部は嘘ではないが、全体像ではなく一部を強調する、あるいは、一部だけを描くこと》で、結局はまちがった理解をさせている。これを意図的にしたら、それは、「印象操作」と呼ばれる、(学問的に、倫理的に)悪質な表現行為だ。

~まとめと考察2/2の2につづく~

<全リンク⇒1へ> <29 日米関係 ⅴ 1894~1913:日清・日露戦争から第1次世界大戦前まで 468・469・470・471・472・473・474・>

《著者:松永正紀 教育評論家 /h22年度 唐津市・玄海町:小中学校校長会長》

※記事の不備等に関するお願い…《ブログ「やおよろずの神々の棲む国で」の記事》が原典です。不備等の後日修正は原典のみで実施中ですが、事情によりコメント機能を止めています。ブログの内容に疑問がある場合は、原典ブログを読まれたあと、他ブログやFBのコメントで教えてください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます