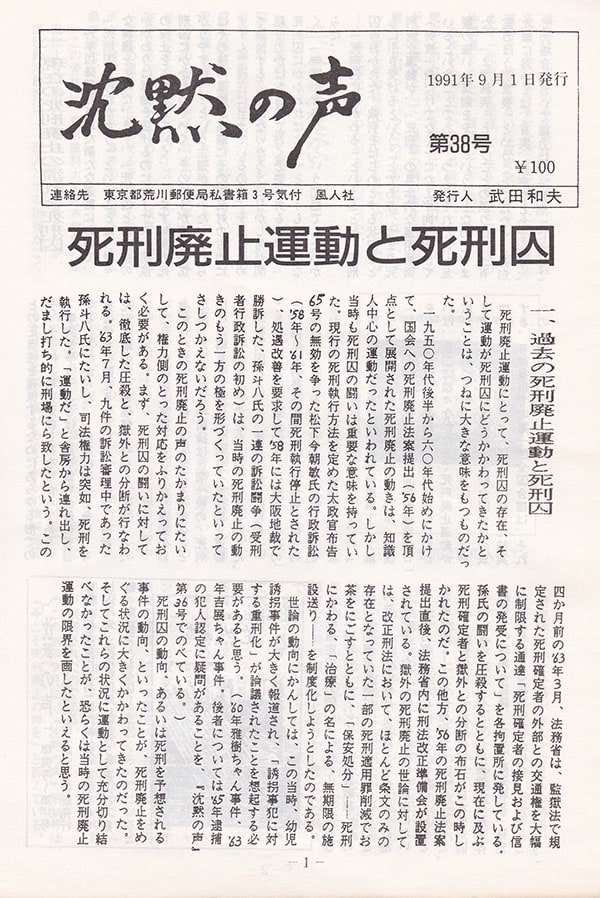

死刑反対派団体「風人社」さんの会報より抜粋

「続・死刑廃止論」ノートその⑦「中間総括」

「理論」とは現実から浮き上がったものではなく、現実を外から支配する「言葉の体系」でもない。それは現実そのものに潜む本質や流れをとらえ、それを目にみえるかたちで示すことによって、「現実をかえる」にはどうすればよいのか、何をしてはならないかをより考えやすく、実践の成果をより多くするものである。

それはともかく、不勉強と多忙さが重なって、「続・死刑廃止論ノート」も遅々たる歩みだが、このあたりで一応の「まとめ」をしておきたい。ノートはまずその①で、菊田氏の著書に学ばせていただいたが、その中の「意志と責任」の問題をあらためてその②で考えた。

刑法が行為者を処罰しうる前提は、行為について行為者の「責任」を問えるということだが、その「責任」とは何かについて、従来二つの立場が対立してきた。ひとつは行為者の『自由』な意志活動に倫理的非難を加える「道義的責任論」、もうひとつは、人は様々な素質と環境によって決定づけられているのであって、「自由意志」という概念は幻想であるとし、行為者の社会的危険性を問題にする「社会的責任論]である。ノートその②ではこの両者の抑圧性を批判し、「行為は自由だ、いや決定されている」という堂々めぐりの対立がそもそも何故おこるのかを問題にした、「人間の行為」をどう見るのかが問題なのだ。

『人を裁く者たちにとって「行為」とはすでに過去の固定したもの』(以下、『』は引用)であるのに対して『生きた人間の「行為」とは、〈可能性〉が各瞬間々々にひとつの〈現実性〉として固定化される、その相矛盾する両者の接点に存在する」ものなのだ。そして「自由」とは主観的に「何でもやれる」と思い込むことではなく、行為を「とらえかえ」し、それがなにによって規定されていたのかを自覚していく時、彼は自らの規定性をこえようとするものとして一歩を踏み出すのである。

その限りにおいて彼は「自由」なのだ。』つまり、「責任」とは過ぎ去った行為に刑罰を対置することではなく、『まずそれを自己の行為として正面から向き合』い、「とらえかえす事によって、「そうでしかありえなかった自分」からも自由となり、かっての自己の不幸な行為によってなされた様な人間の破壊を二度とくり返さない新しい関係性をつくっていくこと、そこにこそ彼の〈責任〉の所在は求められなければならない』。「反省」とは 何を言っているかではなく、今どう生きているかなのだ。 「反省]とはまず自己との「向き合い」から始まるが、その際、行為に対する『罪』の意識に直面する。

ノート③では『罪ある自己を直視しつづけることは、新たな自己の第一歩』ともいう。しかし「悪いとわかっていても情緒の領域で罪と感じていない状態」(『死廃ではもっとも注目しなければならないポイントだと思います。』―飯田氏)がなぜかということで、社会的に反省された「罪」意識が、「法」として。社会から疎外された者への抑圧に転化することが考えられる。社会から疎外された者にとって、社会的に共有された「罪意識」は、「外」からの抑圧物でしかないのだ。

彼にその「罪意識」を持たせ、「刑罰」を受入れさせる、というのが支配側の与える一反省」―「鉄窓の花びら」の世界である。もし真に互いが〈共に生き〉ようと思うならば、社会内部の「罪意識「そのものを問い直す必要がある。『「罪」とは何か、如何にそれは。人々の社会に生じたのか』。

ノート⑤、⑥で明らかにしたのは。支配権力による「刑罰」のシステムとは、『罪』の【許し】「償い」を本質とするものではなく、「犯罪」を社会の個々の構成員によっては解決不可能な「災厄」として、社会の「外」で処理。浄化する独占的な権限を示すことによって、「支配権」を正当化するものである、ということだった。(その意味で「未開」社会の、妖術信仰による社会的災厄の浄化システムとかわりない。)そしてこれは、支配の側の一方的強権だけで可能なのではなく、必ず被支配の側の「同意」を必要とする。その「同意」の根拠が、民衆内部の「罪意識」ではなかったか。それは、「国家」以前の人間社会にすでに「死の掟」を存在せしめていたのであった。 社会によって「罪」とされる行為は、時代によって変わる。人間の社会集団は原始以来。

「外部」(禁忌の対象)的事象を処理する権威を独占した「首長(王)」の存在を前提として発生したが、「罪意識」はこうした禁忌の侵犯行為への集団的忌避感情に根ざすものではないだろうか。

―『「罪」への集団的忌避感情を自ら受入れる形での即自的な「罪意識」は、必然的に権力の絶対性を受入れる』のである。「殺人」への感覚的な拒絶だけの死刑廃止は、支配のスケジュールを補完するのみであり、死刑囚、被害者への向き合いによる、「罪」の主体的なとらえ直しが必要なのだ。

「死刑」を原理的にものりこえるには、「国家」を批判するだけでは足りず、人間の「罪」、とりわけ殺人に対する忌避感情をのりこえて、「罪」を社会の「外」的事象としてでなく、「同じ社会内部に生きる、同じ人間の行為」としてひきうけていくことが必要である。

すなわち、行為した者が「反省」したから許す=社会に復帰させる、というのではなく、行為をとらえ直すとともに、その逸脱行為をまねいた社会のゆがみをも対象化し、その「ゆがみ」を直す作業をともに担ってゆくことを通じて、〈共に生きる〉ことのできる主体に互いを形成してゆく―それが、死刑囚の、そして我々自身の「償い」であり。 「責任」なのではないだろうか。

抜粋以上