1969四国の旅:その2

昭和44年1月金比羅さん、786段あるという石段を登り切って、御本宮に辿り着いた。

大きな神社の常として脇に多数のお社が付き添っているので、どれがどれやらとなるが、本宮脇の高台(展望台)の画像が続いていたので、間違いはなさそうだ。

ここから目の前に広がる展望にうっとりしていると、登ってきた石段の苦労など吹き飛んでしまう。・・・ありきたりの表現で、どのガイドにも出てくるが・・・階段を上っているとつぶやく声があちこちから聞こえてくる〈きゅうじゅうきゅう・ひゃ~く・ひゃ~くいち・・・〉数を数えて上っている。俗人の最たるものの我が夫婦、もちろん数えながら上っていたが、いつしか違う数をつぶやいていて、そのうちそれもなくなった。ついにアキラメタ!

ここから大半の参拝客は、頂上に居並ぶお社や絵馬殿、神楽殿など拝観して下りに掛かるのだが、 山大好きなこの夫婦行き着くところまで行かねば気が済まない。多少の人影はあったが、参詣客のまばらな奥社への583段あるという階段へ向かった。

お社の写真、奥社(厳魂神社)であろうと確認のためweb上で照合してみたが、お社の姿形は間違いないが、周りの雰囲気がどことなく一致しない。これも40年の歳月のなせる技か!

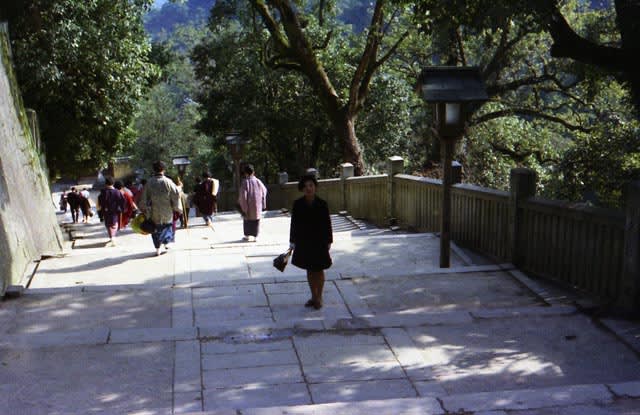

四国内五泊の旅だったので、ゆっくりとした行程を組んでいた。この後行った善通寺を含め、ほぼ一日を費やしていた。本宮周りを回遊して下向道(帰路)へ向かった。上りに使った本宮への道御前四段坂の脇に、下り専門の石段があった。確かに上ってくる人はいない。

40年前の写真であっても、神社や自然の風景には何ら変わりもなく、区別も出来ない。何気なく見過ごしてしまうが、風俗、着衣に多少の時代を感じることが出来る。和装の婦人が多く、現在ではお正月の神社ですらまれにしか見ることのない風景になってしまっている。koba3も、流行のトレンチコートで決めていたようだ。