【八幡山城】はちまんやまじょう

【別名】近江八幡城

【構造】山城

【築城者】羽柴秀次

【築城年代】1585年(天正13年)

【指定史跡】―

【場所】近江八幡市宮内町19-9 地図

地図

【スタンプ設置場所】本山村雲御所瑞龍寺門跡の御朱印所

【御城印】本山村雲御所瑞龍寺門跡の御朱印所

【城郭検定】出題あり

豊臣秀吉の後継者として関白にもなった秀吉の甥で養子となった

豊臣秀次の鶴翼山に築城したのが八幡山城です。

山の麓に琵琶湖から水を引き、堀を巡らせ運河としての役割を果たしていました。

本能寺の変の後、安土城が燃えて廃城になると

安土城下の町や寺社、住民など八幡山城下に移住させて

楽市楽座など織田信長にならい、城下町の商業振興を整備しました。

しかし、秀吉への謀反を企てたという疑いをかけられ自刃に追い込まれ

築城からわずか10年で廃城となりました。

ロープウェイ

下から歩けばいいのに、こんな乗り物目の前にして…歩くわけない!

というわけで、行ってきま~す!

景色いい~

15分おきに発車しています。

しかしながら、上からチラチラと見える遺構が気になってしまう…。

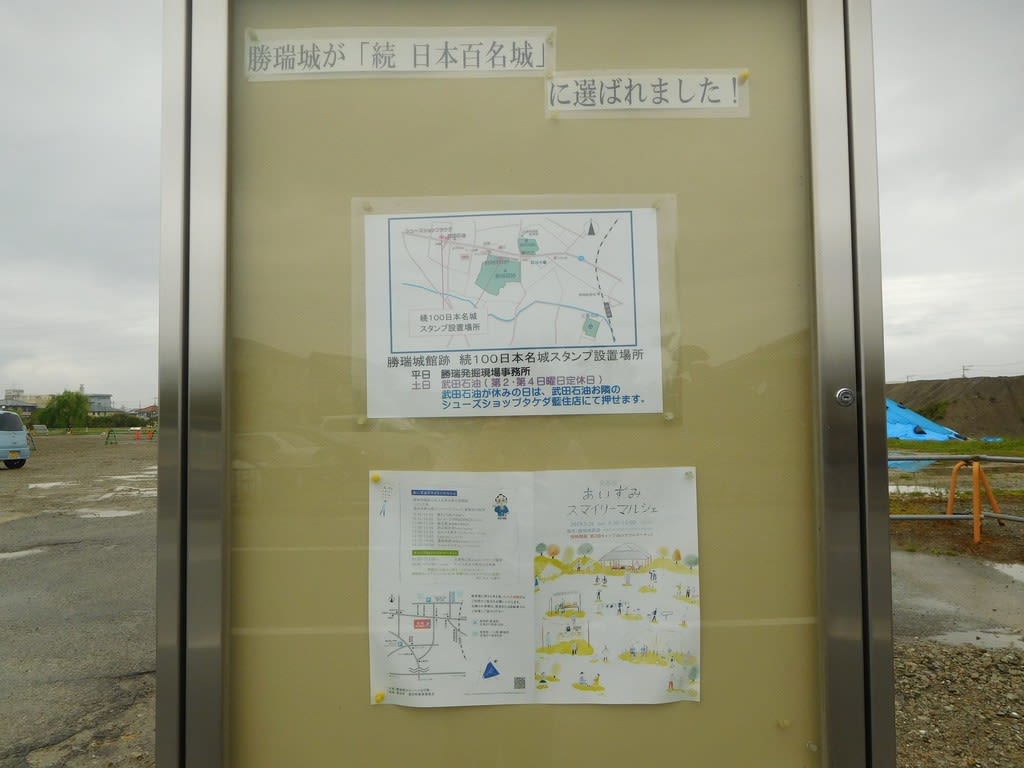

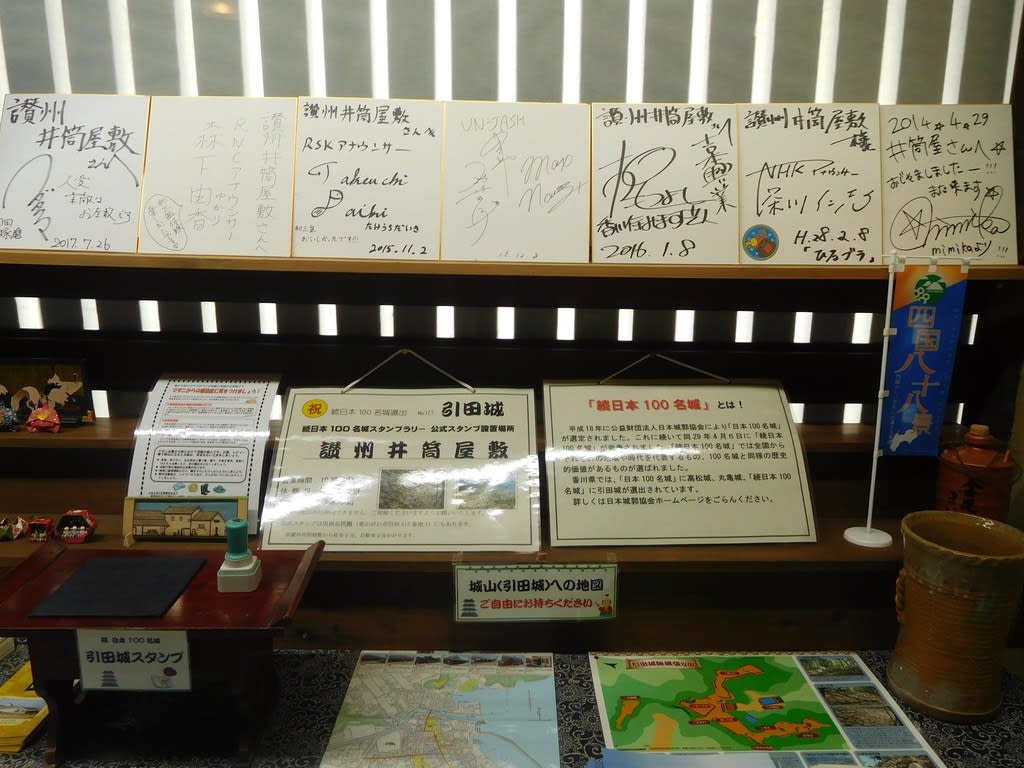

スタンプ設置場所

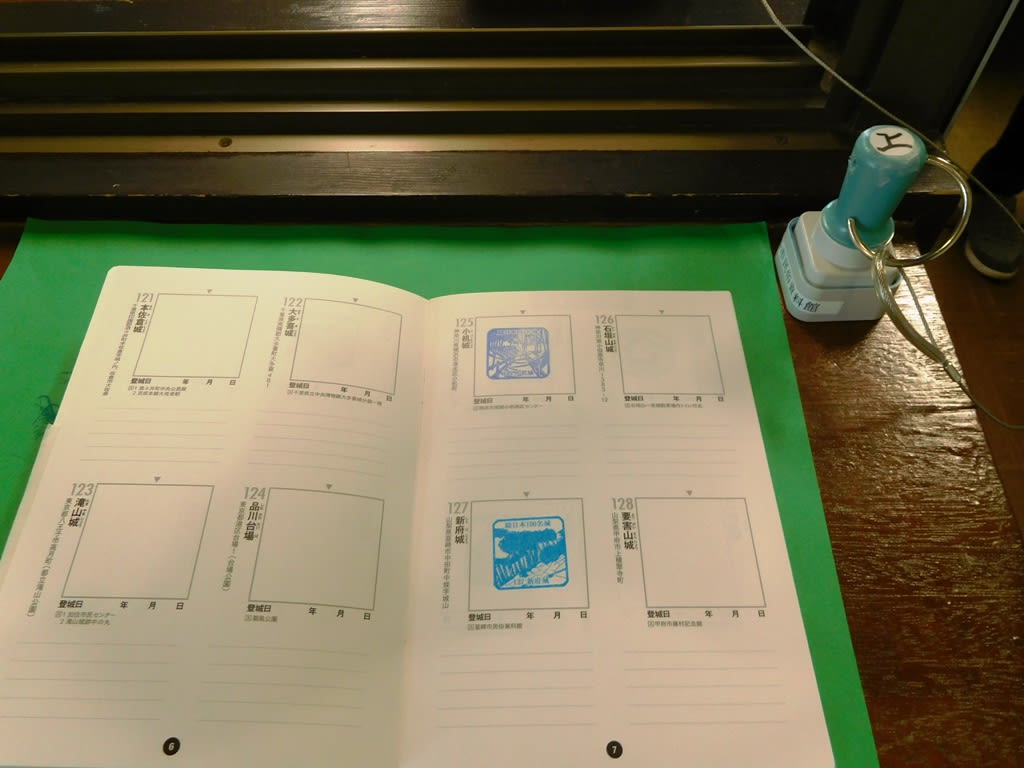

山頂のロープウェイ乗り場に設置されている続100名城のスタンプを

ゲットしました

ロープウェイを降りた先が二の丸です。

早速石垣が見え始めて、ワクワクが止まりません!

八幡山城址のご案内

所要時間が入った便利な看板。

おねがい地蔵堂

中に入ってお願いしました。

なにを?…ナイショです(^_-)

ここでどちらから周ろうか…と迷って右に進むことに。

石垣が見えたので吸い寄せられました^^;

山門が見えて来ました。

山門

立派な門構えです。

屋根には魔除けの飾瓦が載っていて、

京都の御所でもお馴染みの菊の形しています。

本丸虎口

山門を進むと、枡形になった本丸虎口になっています。

瑞龍寺(村雲御所)

豊臣秀次の母であり秀吉の姉である瑞龍院日秀尼公が、

秀吉に自害させられた秀次の菩提のために建立したお寺です。

最初は京都の村雲に創建されたものを、昭和36年にこの地に移されました。

御朱印・御城印所

この日はお正月限定の御城印があったので、もちろん買い!です。

そして、御所拝観有料ということでせっかくここまで来たのだからと

主人を外に待たせて、見学させてもらいました。

本堂

拝観料払っても、瑞龍寺(村雲御所)は見るべしです。

スルーしたらもったいないです。

拝喝の間

拝喝の間の襖絵も時代を感じるものです。

ここでスリッパを履いて、一旦外の廊下に出て本堂から御所へと向います。

私は面倒だったのでスリッパを履かずに外に出たら、足が冷たいだろうと

わざわざスリッパを持って来て下さいました。

お気使い頂き申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

廊下の頭上の両側には、日蓮上人の生涯の出来事の絵と解説が並んでいます。

妙法の庭

防空監視所が置かれていました。

よく見ると、小石で「妙法」と形取られています。

かつてはこの石に法華経が書かれていたのですが、長年の風雨にさらされ

現在は読み取ることは出来ません。

廊下には写経石が用意されていて、現在も奉納することが出来るようになっています。

鬼瓦

本堂正面にあった鬼瓦です。

宮御殿・雲の間

京都時代は「貴賓の間」として使用されていました。

昭和52年6月6日 常陸宮両殿下御東山の折に雲の間は

御座所(天皇の居間)となり、小笠原流礼法および煎茶道による

茶菓の接待を受けられました。

貴賓の間の襖絵は、170年前に狩野派が金とプラチナで描いたものです。

宮御殿・楓の間

雲の間も楓の間も、絵柄はシンプルながら

金やプラチナといった豪華さが品格を際立たせています。

豊臣秀次公銅像原型

八幡公園と豊臣秀次公の銅像の原型になったものがこちらにあります。

仏間

書院式に造られた一番奥の部屋は仏間になっていました。

もともと、この部屋は茶室として造られた部屋です。

ここからの眺めも最高です!

京都にあった頃のここからの眺めはどうだったのでしょうか。

茶室と言えば庭ですかね。

とても明るいくて気持ちの良い部屋です。

仏様と語り会いたいとさえ思うような部屋です。

さすが元茶室…。

ここで行き止まりになるので、これにて引き返します。

廊下には写経石が用意されていて、現在も奉納することが出来るようになっています。

ここには椅子しか写ってませんが、隣に机もあって石も用意されていました。

村雲御所と瑞龍寺の境目の扉です。

扉には天皇を示す菊の御紋と寺紋である日蓮宗の紋が付いています。

北の丸

北に張り出している、北の丸へ到着しました。

道中北の丸の方を見ると、石垣造りになっているのが見えました。

ハート型モニュメント

全国の観光地の中からプロポーズにふさわしいスポットを選定している「恋人の聖地プロジェクト」

ということで、良いデートスポットです。

眺望

安土城、観音寺城のある山々も良く見えます。

水郷めぐり

北の丸から見える気になった場所は「水郷めぐり」と呼ばれる場所です。

秀次は、宮中の舟遊びに似せて近従と共に船めぐりをしたと伝わります。

西の丸へ向うと、途中に「大杉秀雲龍神」が祀られています。

そして、本丸下の石垣も目を引きます。

西の丸

西の丸も眺めが良いです!

この先、出丸もあるのですが、今回はそちらまでは行きませんでした。

西の丸を守る兵…ではなく、にゃんこ たちです。

たちです。

地元の方も集まってなじみのにゃんこの様子を見ています。

話を聞いていると、どうやらこの日は勢揃いしていたようです(*^_^*)

西の丸も眺めが良いので、あずまやでもあったらずっと眺めていたい感じ

ところで、このステージみたいな台はいったい何でしょう?

眺望

こちらからも琵琶湖が見えます。

そして、この方向の霞の向こうに京都があるのですね…。

展望館

二の丸へ戻って来ました。

ここでロープウェイ発車時間まで少し休憩。

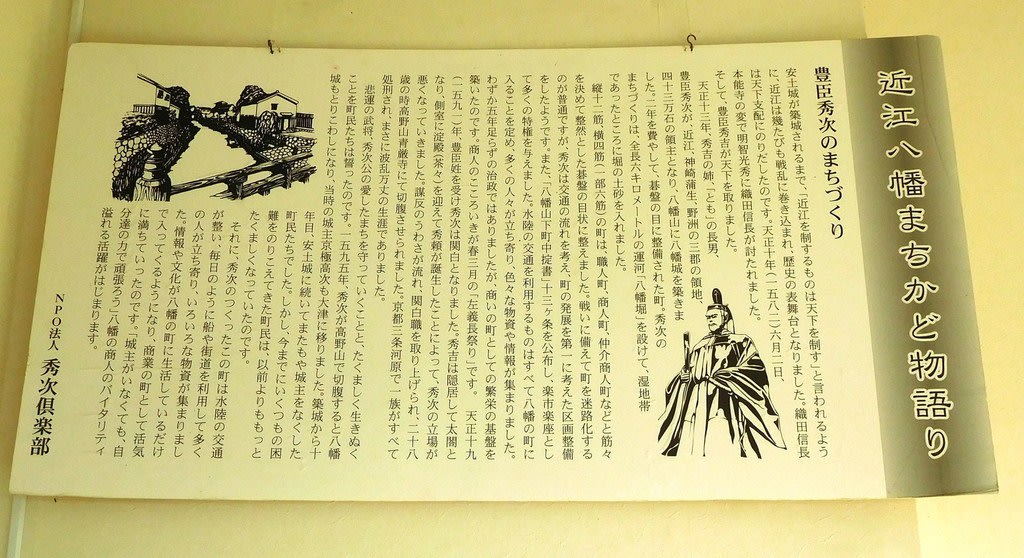

近江八幡まちかど物語り

豊臣秀次の波乱万丈人生と、苦難をのりこえてきた町民の物語です。

恥ずかしながら、ベンチでツーショット写真を撮ってしまいました^^;

若ければ良かったのですが、中年のおっちゃんとおばちゃんのラブラブ写真など

誰も見たくない!ので写真はもちろん出しません

堀割

さて、麓にある八幡堀にやって来ました。

八幡の城下と琵琶湖を結ぶ運河です。

倉庫群

今も残る堀沿いの土蔵や倉庫群が日本の古き良き風景を醸し出しています。

石垣で造られた堀がたまらんです

やっと念願だった八幡山城へ来ることが出来ました!

ロープウェイも楽しみでした。

しかし、この日は朝から体調不良で行って来られるのか心配でしたが

やはり楽しみにしていただけに行ってしまえば、夢中にあちこち見ている

間は病も忘れてしまっているというか…^^;

主人が村雲御殿を見ておいでと言ってお金を払ってくれていたので

おかげで良いものを見せていただきました。

これは感謝です。ありがと!

令和2年1月4日登城

【別名】近江八幡城

【構造】山城

【築城者】羽柴秀次

【築城年代】1585年(天正13年)

【指定史跡】―

【場所】近江八幡市宮内町19-9

地図

地図【スタンプ設置場所】本山村雲御所瑞龍寺門跡の御朱印所

【御城印】本山村雲御所瑞龍寺門跡の御朱印所

【城郭検定】出題あり

豊臣秀吉の後継者として関白にもなった秀吉の甥で養子となった

豊臣秀次の鶴翼山に築城したのが八幡山城です。

山の麓に琵琶湖から水を引き、堀を巡らせ運河としての役割を果たしていました。

本能寺の変の後、安土城が燃えて廃城になると

安土城下の町や寺社、住民など八幡山城下に移住させて

楽市楽座など織田信長にならい、城下町の商業振興を整備しました。

しかし、秀吉への謀反を企てたという疑いをかけられ自刃に追い込まれ

築城からわずか10年で廃城となりました。

ロープウェイ

下から歩けばいいのに、こんな乗り物目の前にして…歩くわけない!

というわけで、行ってきま~す!

景色いい~

15分おきに発車しています。

しかしながら、上からチラチラと見える遺構が気になってしまう…。

スタンプ設置場所

山頂のロープウェイ乗り場に設置されている続100名城のスタンプを

ゲットしました

ロープウェイを降りた先が二の丸です。

早速石垣が見え始めて、ワクワクが止まりません!

八幡山城址のご案内

所要時間が入った便利な看板。

おねがい地蔵堂

中に入ってお願いしました。

なにを?…ナイショです(^_-)

ここでどちらから周ろうか…と迷って右に進むことに。

石垣が見えたので吸い寄せられました^^;

山門が見えて来ました。

山門

立派な門構えです。

屋根には魔除けの飾瓦が載っていて、

京都の御所でもお馴染みの菊の形しています。

本丸虎口

山門を進むと、枡形になった本丸虎口になっています。

瑞龍寺(村雲御所)

豊臣秀次の母であり秀吉の姉である瑞龍院日秀尼公が、

秀吉に自害させられた秀次の菩提のために建立したお寺です。

最初は京都の村雲に創建されたものを、昭和36年にこの地に移されました。

御朱印・御城印所

この日はお正月限定の御城印があったので、もちろん買い!です。

そして、御所拝観有料ということでせっかくここまで来たのだからと

主人を外に待たせて、見学させてもらいました。

本堂

拝観料払っても、瑞龍寺(村雲御所)は見るべしです。

スルーしたらもったいないです。

拝喝の間

拝喝の間の襖絵も時代を感じるものです。

ここでスリッパを履いて、一旦外の廊下に出て本堂から御所へと向います。

私は面倒だったのでスリッパを履かずに外に出たら、足が冷たいだろうと

わざわざスリッパを持って来て下さいました。

お気使い頂き申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

廊下の頭上の両側には、日蓮上人の生涯の出来事の絵と解説が並んでいます。

妙法の庭

防空監視所が置かれていました。

よく見ると、小石で「妙法」と形取られています。

かつてはこの石に法華経が書かれていたのですが、長年の風雨にさらされ

現在は読み取ることは出来ません。

廊下には写経石が用意されていて、現在も奉納することが出来るようになっています。

鬼瓦

本堂正面にあった鬼瓦です。

宮御殿・雲の間

京都時代は「貴賓の間」として使用されていました。

昭和52年6月6日 常陸宮両殿下御東山の折に雲の間は

御座所(天皇の居間)となり、小笠原流礼法および煎茶道による

茶菓の接待を受けられました。

貴賓の間の襖絵は、170年前に狩野派が金とプラチナで描いたものです。

宮御殿・楓の間

雲の間も楓の間も、絵柄はシンプルながら

金やプラチナといった豪華さが品格を際立たせています。

豊臣秀次公銅像原型

八幡公園と豊臣秀次公の銅像の原型になったものがこちらにあります。

仏間

書院式に造られた一番奥の部屋は仏間になっていました。

もともと、この部屋は茶室として造られた部屋です。

ここからの眺めも最高です!

京都にあった頃のここからの眺めはどうだったのでしょうか。

茶室と言えば庭ですかね。

とても明るいくて気持ちの良い部屋です。

仏様と語り会いたいとさえ思うような部屋です。

さすが元茶室…。

ここで行き止まりになるので、これにて引き返します。

廊下には写経石が用意されていて、現在も奉納することが出来るようになっています。

ここには椅子しか写ってませんが、隣に机もあって石も用意されていました。

村雲御所と瑞龍寺の境目の扉です。

扉には天皇を示す菊の御紋と寺紋である日蓮宗の紋が付いています。

北の丸

北に張り出している、北の丸へ到着しました。

道中北の丸の方を見ると、石垣造りになっているのが見えました。

ハート型モニュメント

全国の観光地の中からプロポーズにふさわしいスポットを選定している「恋人の聖地プロジェクト」

ということで、良いデートスポットです。

眺望

安土城、観音寺城のある山々も良く見えます。

水郷めぐり

北の丸から見える気になった場所は「水郷めぐり」と呼ばれる場所です。

秀次は、宮中の舟遊びに似せて近従と共に船めぐりをしたと伝わります。

西の丸へ向うと、途中に「大杉秀雲龍神」が祀られています。

そして、本丸下の石垣も目を引きます。

西の丸

西の丸も眺めが良いです!

この先、出丸もあるのですが、今回はそちらまでは行きませんでした。

西の丸を守る兵…ではなく、にゃんこ

たちです。

たちです。地元の方も集まってなじみのにゃんこの様子を見ています。

話を聞いていると、どうやらこの日は勢揃いしていたようです(*^_^*)

西の丸も眺めが良いので、あずまやでもあったらずっと眺めていたい感じ

ところで、このステージみたいな台はいったい何でしょう?

眺望

こちらからも琵琶湖が見えます。

そして、この方向の霞の向こうに京都があるのですね…。

展望館

二の丸へ戻って来ました。

ここでロープウェイ発車時間まで少し休憩。

近江八幡まちかど物語り

豊臣秀次の波乱万丈人生と、苦難をのりこえてきた町民の物語です。

恥ずかしながら、ベンチでツーショット写真を撮ってしまいました^^;

若ければ良かったのですが、中年のおっちゃんとおばちゃんのラブラブ写真など

誰も見たくない!ので写真はもちろん出しません

堀割

さて、麓にある八幡堀にやって来ました。

八幡の城下と琵琶湖を結ぶ運河です。

倉庫群

今も残る堀沿いの土蔵や倉庫群が日本の古き良き風景を醸し出しています。

石垣で造られた堀がたまらんです

やっと念願だった八幡山城へ来ることが出来ました!

ロープウェイも楽しみでした。

しかし、この日は朝から体調不良で行って来られるのか心配でしたが

やはり楽しみにしていただけに行ってしまえば、夢中にあちこち見ている

間は病も忘れてしまっているというか…^^;

主人が村雲御殿を見ておいでと言ってお金を払ってくれていたので

おかげで良いものを見せていただきました。

これは感謝です。ありがと!

令和2年1月4日登城

| 続日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ特別編集) |

| 公益財団法人 日本城郭協会 | |

| 学研プラス |

ならぬ城ランニング

ならぬ城ランニング になってしまいました^^;

になってしまいました^^;

(暑さに弱い)

(暑さに弱い)