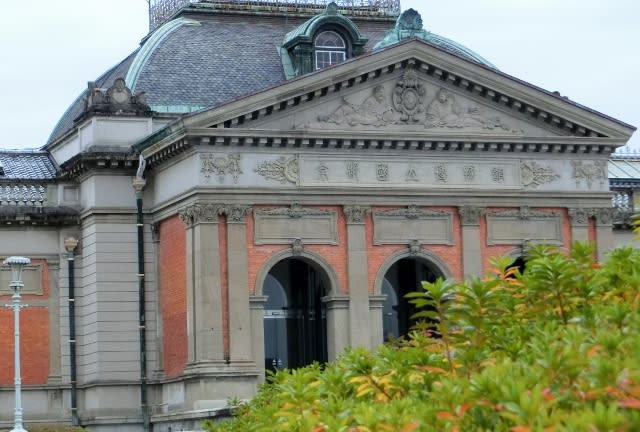

京都国立博物館には明治古都館、平成知新館があるのですが、明治古都館は現在閉館中です。

ここに文化庁が来るという話があるので、その関係なのでしょうか?

古都館の西側、知新館の南側にはロダンの考える人像と噴水。

ぐるっと噴水を回ってみました。

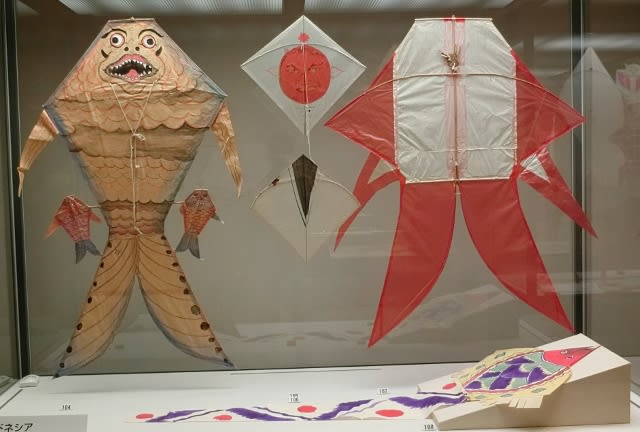

特集陳列のちらし。

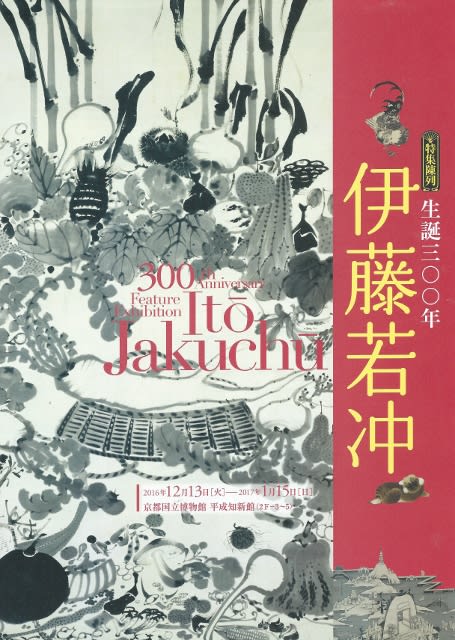

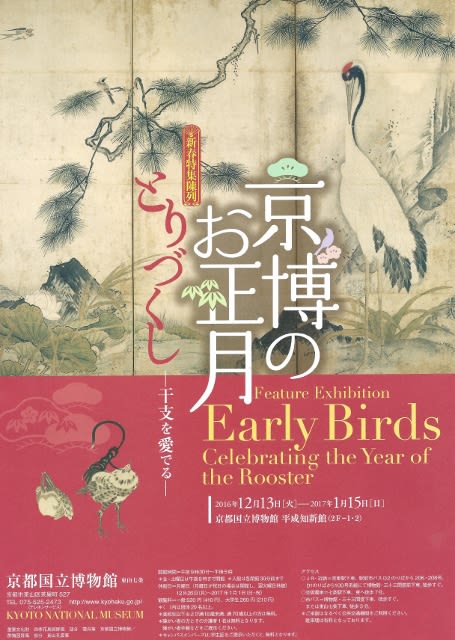

「生誕三百年 伊藤若冲」、「京博のお正月 とりづくし-干支を愛でる」 のちらし。

特集陳列「皇室の御寺 泉湧寺」についてはそのチラシの中にもありますし、

京都国立博物館だより、にも載っています。

これだけ沢山見ると、なかなか体が疲れますね。

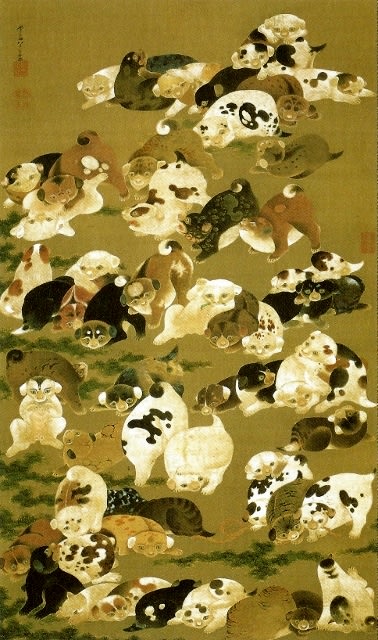

今回も若冲の絵葉書「百犬図」、「果蔬涅槃図」を購入。

絵葉書を購入してから、「生誕三百年 伊藤若冲」の方の図録があるのに気づき、

薄くて軽いので買ってみました。

「蝦蟇河豚相撲図」

「布袋図」。眼がなんともいえないですね。

本邦初公開本邦初公開「六歌仙図押絵貼屏風」

「鍾馗図」

二階から正門。

知新館入り口から正門と京都タワー。

正門から出て、正門と明治古都館。

顔見世は午後五時四十五分から。

まだ一時間もあるので、あの店によってから先斗町歌舞練場まで行こうと思います。