朝刊にこんな記事が載っていたので、国立博物館の後に大和文華館を訪れることにしていました。

今日が最終日です。

近鉄電車で学園前まで、そこから徒歩8分程です。

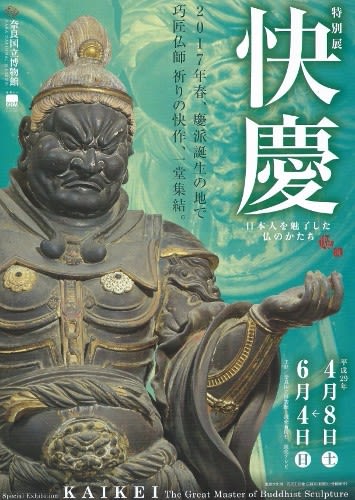

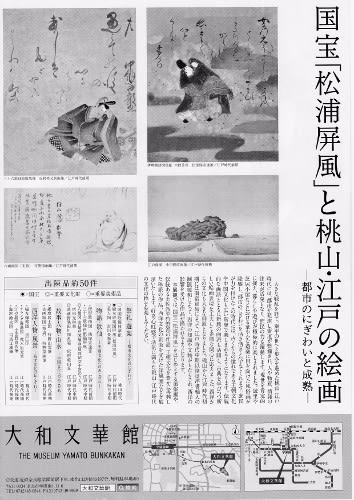

文華館でもらった今回の展覧会のちらしです。

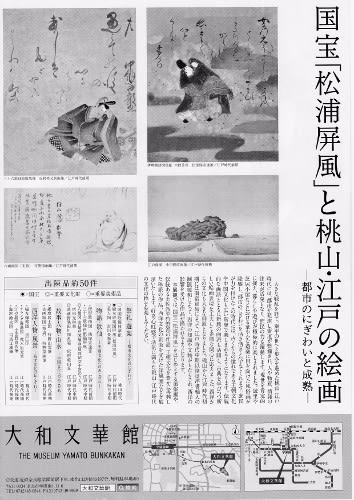

大きな戦乱を経て、泰平の世へと歩みを進めた桃山・江戸時代には、都市が発達し街道が整備され、人や物資、情報の往来が活発となり、庶民の力も躍動します。現世を肯定的に捉え、暮らしや遊びが積極的に楽しまれました。遊里や芝居小屋などにおける華やかな遊楽に目を向けた風俗画が隆盛し、都市のにぎわいを活き活きと伝えてくれます。庶民が力を付けたこの時代には、古くからの憧れである王朝文化や中国文化も広い階層で楽しまれるようになります。伝統的な画派とともに新興の画派も活躍し、古典を学びつつ新しい絵画表現を工夫して多様な関心に応えました。西洋からの文化も大きな刺激となりました。桃山から江戸時代初期には南蛮貿易によって、江戸時代中期以降は洋書輸入の制限緩和によって、西洋の知識や文物がもたらされ、西洋の影響を受けた作品が描かれるようになります。

本展観では、国宝「松浦屏風」をはじめとする風俗画や、伝統ある土佐派や狩野派の作品、王朝文化を豊かに再興した琳派の作品、西洋文化の刺激を受けた洋風画などを展示いたします。好奇心旺盛で活気に満ちた桃山・江戸時代の文化の粋をお楽しみください

やはり今回の見どころは「松浦屏風(婦女遊楽図屏風)」ですね。

遊女と遊里で養われていた童女、禿を金地屏風に大きく描いた作品です。日本絵画を見渡しても、ほぼ等身大に近い大きさに描いた群像表現は他に例がありません。豊かな黒髪、健やかな体躯に恵まれた遊女たちは、豪華な衣装を身に付けて、落ち着いた仕草で髪を梳き、手紙を認め、カルタ遊びに興じながら、思い思いの時間を過ごしています。この作品では衣装や調度が入念に描き込まれ、調度にはタバコ、キセル、ガラスなど、当時の人々の羨望を集めていた南蛮からの渡来品が数多く見出せることも特色に上げられます。まさに贅を極めた遊女たちの世界が、金地の画面に凝縮されています。松浦屏風という名称は、九州の平戸藩、松浦家に伝えられていたことに由来します。

そして伝俵屋宗達 伊勢物語図色紙 六段「芥川」

伊勢物語、懐かしい。

中学校三年生の夏休みに読みふけりました。

ちょっと悲しい話。

むかし、男ありけり。女のえ得まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗み出でて、いと暗きに来にけり。芥川といふ川を率て行きければ、草の上に置きたりける露を、かれは何ぞ、となむ男に問ひける。行く先多く、夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる倉に、女をば奥におし入れて、男、弓、胡籙を負ひて戸口に居り。はや夜も明けなむと思ひつつゐたりけるに、鬼はや一口に食ひてけり。あなや、と言ひけれど、神鳴るさわぎに、え聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば、率て来し女もなし。足ずりをして泣けども、かひなし。

白玉か なにぞと人の 問ひしとき 露と答へて 消えなましものを

主人公は在原業平。近所に在原寺とも言われるレンギョウで有名な不退寺を開いた人物です。

阿国歌舞伎草子。念仏踊(上)、茶屋遊び(下)。

その他いろいろな美術品が展示されています。そして9点の西洋文化の影響を受けた人物・風景画も。

この美術館はその立地の良さも素晴らしいのです。

駐車場から坂道を上ってゆくのですが、静かな林の中を歩きます。

カナメモチ

シャクナゲ。

ツツジ。

ウツギ。

美術館が見えてきました。

美術館の向かって左に大きな枝垂桜、「三春滝桜」。

福島県三春町から天然記念物であるこの若木を寄贈され、育てたものらしいです。

来春、観にきたいと思います。

敷地内にはそのほかいろいろな植物が植えられています。

フヨウ。

バイカウツギ。

変わったツツジ。

梅林もあって、もう花の時期は終わっていますが、枝に青い梅の実。

ここにもツツジ。花びらが少し細いようなツツジです。

サルスベリは来月くらに開花でしょう。

去年の実が残っているようです。

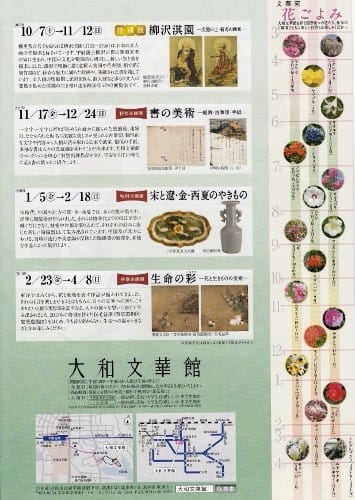

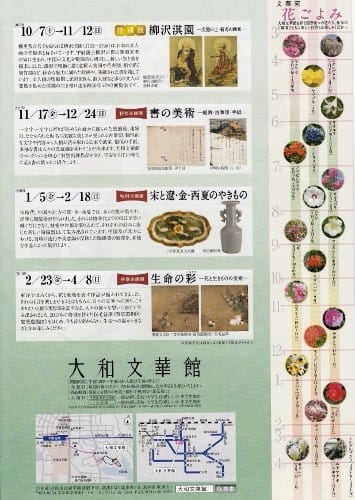

文華館のパンフレット。

次回の展示は5/20~7/2「没後300年画僧古磵」。