地下鉄烏丸御池駅の構内にあるSHIZUYAでサンドイッチの昼食。

地上に上がって烏丸通りを南に進み、三条通との交差点に着きます。

ここの南東角にエクシオールがあったのですが、工事中。

改装中?それとも撤退?

コーヒー飲みたい。

確か北西角にはスタバがあって、そこは関西初の「エクスペリエンスバー」。

この前ニュースで見て、いっぺん行ってみようとおもっていたのだけれど、もそこへ行くのは交差点二度渡らないといけないから、大変。

帰りにってことで我慢して博物館へ急ぎます。

三条通は古い建物が多いです。

三条烏丸南西角のみずほ銀行京都中央支店。

西に進んで、京都中京郵便局。

さらに東へ進んで京都文化博物館。

確か、サブウェイだった店が、チーズケーキの店「Frais Frais Bon!」となって、一昨日オープンのようです。

ガスパールザンザンのショップのようです。

別館の方から入ってみました。

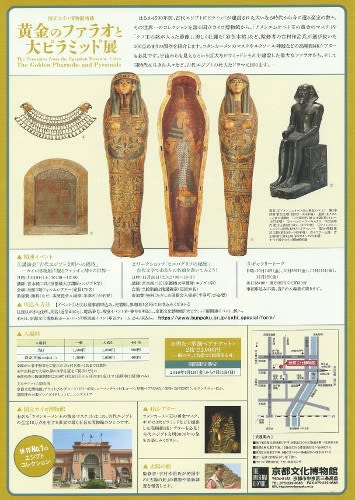

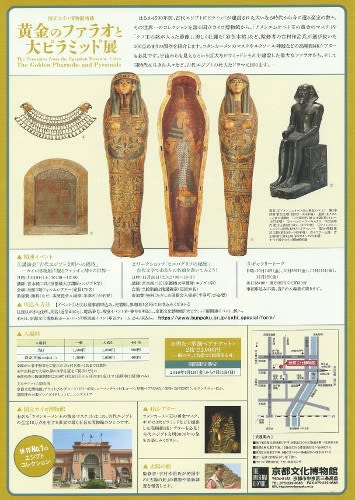

今開催されているのはこれ。「黄金のファラオと大ピラミッド展」

今からおよそ4500年前、古代エジプトの古王国時代に、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の3代のファラオたちによって巨大なピラミッド群が建造されました。宇宙からも見えるというこのピラミッドは、古代ギリシア時代から伝わる「世界の七不思議」の中でも、一番目の不思議として知られ、今でも残っている唯一のものです。ピラミッドは、いつ、何のために、どうやって建てられたのか、謎のテーマはつきません。

本展覧会では、世界一のエジプト・コレクションを誇るエジプトの国立カイロ博物館から、こうした王とピラミッドの謎に関するエジプトの至宝を出品いただきます。3大黄金マスクの一つと称される「アメンエムオペト王の黄金のマスク」や「クフ王の銘が入った彫像」、美しく壮麗な「彩色木棺」など、監修者の吉村作治氏が選び抜いた100点あまりの至宝の数々です。古王国時代を中心に、ファラオや王家の女性、貴族、ピラミッド建設を支えた人々などを紹介し、ピラミッドとそれを建てた偉大なファラオたちの壮大なドラマに迫ります。

また、ツタンカーメンの黄金のマスクやギザのピラミッド、ルクソール神殿、カルナク神殿などを撮影した高精細4Kシアターも本展覧会の見どころの一つです。古代エジプト3000年の旅をお楽しみいただきます。

会場は4階→3階です。

4階へのエレベーターホールにある撮影コーナーには「死者の書」にある「メジェド神」。

4階には、

ツタンカーメンのは、エジプトの博物館から門外不出なので、見たければエジプトに行かないといけないんですよね。

で、今回出展されているのは「アメンエムオペト王の黄金のマスク」なんですよね。

ピラミッドの形、材料、意味の変遷についていろいろ知ることができます。

例によって絵葉書だけ買ってきました。

アメンエムオペト王の黄金のマスク 第3中間期 第21王朝

国立カイロ博物館所蔵

メンカウラー王のトリアード 古王国時代 第4王朝

国立カイロ博物館所蔵

イタ王女の襟飾り

中王国時代 第12王朝

国立カイロ博物館所蔵

クヌムト王女の襟飾り

中王国時代 第12王朝

国立カイロ博物館所蔵

アメンエムペルムウトの彩色木棺とミイラ・カバー

第3中間期 第21王朝

国立カイロ博物館所蔵

2階の総合展示では「近衛家 王朝のみやび 用明文庫の名宝6」展も開催中。

京都市右京区に所在する公益財団法人陽明文庫には、平安時代以来の貴重な歴史資料が数多く収蔵されています。陽明文庫は、摂政・関白という朝廷の要職に就いた藤原氏五摂家の一つ、近衞家の御蔵を継承した機関で、平安時代から幕末にいたるまでの公家資料の一大宝庫となっております。

今回の展示では、これらの収蔵資料の中から、詩懐紙・和歌懐紙を中心に、近衞家に伝わった王朝文化の世界をご紹介いたします。

懐紙(かいし)とは、ふところに入れておき必要に応じて使用する紙のことですが、とくに作文会の漢詩や和歌会の和歌を書く料紙に用いられ、その書式や紙の使い方が定められていきました。

陽明文庫には、天皇・摂関や彼等に仕える貴族達が自ら筆をとって記した懐紙や、平安時代の歌合を分類した『類聚歌合』等の韻文資料の優品が多数残されています。

藤原道長の自筆日記『御堂関白記』とあわせて、彼等が和歌や漢詩に籠めた“こころ”を感じ取って下さい。

「御堂関白日記」というと、藤原道長の日記ですね。

ユネスコ記憶遺産に登録されています。

国宝、重要文化財、重要美術品のオンパレード。

そしてもう一つ「京都府蔵池大雅美術館コレクション 池大雅」展も開催中。

池大雅(1723〜1776)は、近世日本の文人画史を代表する巨匠の一人です。大雅が生を受けたのは、江戸幕府成立100年を経て、社会・経済が十分に成熟した江戸時代中期の京都。好奇心旺盛で学識に溢れたこの都市の住人に囲まれ、少年時代から書画に才能を発揮した大雅は、同時代の最新のモードであった中国の文人文化に大きな興味と憧れを抱き、書画家としての人生を歩み始めます。諸国を歴訪して見聞を深め、古今の漢詩、学問に触れ、まだ見ぬ大陸への憧れを自由でおおらかな独特の筆さばきで表現しました。その作品は非常に表現主義的、個性的なもので、新たな文化を貪欲に求めていたこの時代に多くの支持者を集めました。一方、彼自身は世俗の名利を意に介すること無く、古の君子、詩人のごとく雅・高潔さを追い求めたと伝えられています。文人画家として自らの個性を確立した大雅、そしてその生き方を喜んで支えた人々。大雅の生き方とその芸術作品は、まさしく18世紀の近世社会が産み出した豊かさを物語るものです。本展示では、池大雅美術館より寄贈され現在京都府が収蔵する池大雅のすぐれた書画および関連資料の数々をご覧頂きます。

全部観終わったらもう18時。

龍谷ミュージアムは18時閉館だから、もう間に合わない。

ぶらぶらと駅へ向かいます。

途中にある「リビングギャラリー姉小路高倉」

福井畳店

地下鉄に乗って、気づく。

スタバ行くの忘れた・・・