「くまがわ春秋」2023年4月号!

〜 「文學の森大賞」を受賞して 〜

内容:

【「文學の森賞」の大賞を受賞して】

①受賞の挨拶

②『肥後の城』の特色

③『肥後の城』抄(30句)

「文學の森大賞」を受賞して

永田満徳

このたび、句集『肥後の城』が第十五回「文學の森大賞」を受賞した。名誉ある大賞を頂き、身の引き締まる思いである。

「文學の森賞」は月刊「俳句界」を発行している文學の森にて刊行されたすべての書籍を対象に選出する賞である。俳人協会賞の最終候補に残った千々和恵美子氏の『飛翔』と同時の受賞である。

『肥後の城』(文學の森・令和三年九月)は『寒祭』(文學の森・平成二十四年)に次ぐ、第二句集である。平成二十五年より令和三年までの三四四句を収めた。二十五年間の句業の集大成である『寒祭』に比べて、短期間の句業を収めることができたのは、インターネットやSNSなどの情報通信技術の恩恵に浴するところが大きい。

私が代表を務める「俳句大学」では、例えば、インターネットの「俳句大学ネット句会」、或いは、 Facebookの「俳句大学投句欄」に於ける、講師による「一日一句鑑賞」、会員による「一日一句互選」や週ごとの「席題で一句」「テーマで一句」「動画で一句」、特別企画の「写真で一句」などに投句し、講師として選句も担当してきた。私の作句数は月に五〇句を超えることがしばしばで、八年間で五〇〇〇句以上の俳句を残せた。近年のコロナ禍にあっても、より積極的に、より活発に活動できた。

本句集は、平成二十八年四月に起こった熊本地震の句を起承転結の〈転〉の部分に当てるつもりで編集を進めていた。一度は文學の森で初校まで出来ていたところ、令和二年七月、郷里の人吉を大水害が襲ったため、二つの大災害を悼むことにした。さらに、「未来図」の鍵和田秞子主宰の「あなたは熊本にいるのだから、熊本城や阿蘇、天草を詠みなさい」というご助言や元熊本大学教授で「火神」主宰の首藤基澄先生の遺句集とも言うべき『阿蘇百韻』(本阿弥書店)に背中を押されて、熊本城、阿蘇、天草を詠み込んだ句を多く残すことにした。テーマ性と郷土色を盛り込んだ内容の読物になるように心掛けたと言ってよい。その意味で、熊本の多くの人に読んで頂きたい気持は強い。

また、熊本在勤時代に夏目漱石が語ったとされる「俳句はレトリックの煎じ詰めたもの」に倣い、連想はもとより、擬人化・比喩・デフォルメ・空想・同化などを駆使して、多様な表現を試みた。

この内容と表現において、本句集がどれほど成功しているかは覚束ないが、この大賞を励みにチャレンジしていきたいと思っている。

『肥後の城』抄(30句)

北斎の波の逆巻き寒戻る

この町を支へし瓦礫冴返る

阿蘇越ゆる春満月を迎へけり

曲りても曲りても花肥後の城

城といひ花といひ皆闇を負ふ

春筍の目覚めぬままに掘られけり

こんなにもおにぎり丸し春の地震

水俣やただあをあをと初夏の海

むごかぞと兄の一言梅雨出水

骨といふ骨の響くや朱夏の地震

本震のあとの空白夏つばめ

さつきまでつぶやきゐたるはたた神

昼寝覚われに目のあり手足あり

大鯰口よりおうと浮かびけり

立秋やどの神となく手を合はす

象の鼻地に垂れてゐる残暑かな

ばつくりと二百十日の噴火口

野分あと雲は途方にくれてゐる

あぶれ蚊の寄る弁慶の泣きどころ

あけぼのの音とし残る虫の声

日田往還中津街道彼岸花

指につく粘着テープ憂国忌

大鷲の風を呼び込み飛びたてり

冬麗のどこからも見ゆ阿蘇五岳

左義長の余熱に力ありにけり

大寒のひとかたまりの象の糞

寒風にぼこぼこの顔してゐたり

巌一つ寒満月を繋ぎ止む

朝日差す富士のごとくに鏡餅

喧嘩独楽手より離れて生き生きと

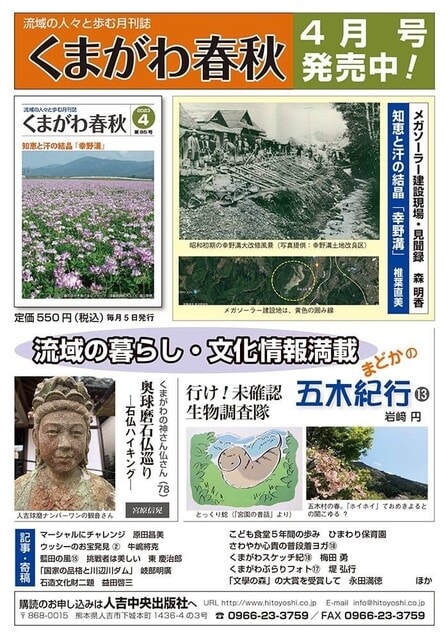

※「くまがわ春秋」2023年4月の表紙

俳句大学投句欄よりお知らせ!

〜 季語で一句 41 〜

◆2023年『くまがわ春秋』4月号が発行されました。

◆Facebook「俳句大学投句欄」で、毎週の週末に募集しているページからの転載です。

◆お求めは下記までご連絡下さい。

・info@hitoyoshi.co.jp

☎ 0966-23-3759

永田満徳:選評・野島正則:季語説明

季語で一句(R5.4月号)

凧(たこ) 「春-生活」

中野千秋

●

切れ凧や男のためにもう生きず

【永田満徳評】

「凧の空女は男のために死ぬ 寺田京子」という句とは反対で、どんな深い中であったとしても、「切れ凧」のように、縁が切れればそれまでである。未練なく、縁を切る「女」の潔さが窺われて、心惹かれる。

【季語の説明】

「凧」とは春風の力を利用して空中に揚げるもので、木や竹などの骨組みに紙・布・ビニールなどを張って作られる。江戸時代中期以来、神事と結びつき村ごとの凧揚げ合戦など、村同士が互に絡ませ合って、相手の糸を切り墜落させる凧合戦なども行われた。やがて凧は子供の玩具となり、形や絵柄も多彩になった。

蜂(はち) 「春-動物」

西村楊子

●

女王蜂邪馬台国に說二つ

【永田満徳評】

「蜂」は一匹の女王蜂と多くの働き蜂で構成されている。「女王蜂」のような卑弥呼が君臨する「邪馬台国」の所在地が九州説と畿内説とに分かれていることを踏まえて、女王蜂をおもしろく取り合せている。

【季語の説明】

「蜂」が花から蜜を採集し、巣が蜂蜜を蓄え、人が蜂蜜を採る。人を刺す蜂として有名な「スズメバチ」「アシナガバチ」「ミツバチ」、危険性の低い「クマバチ」など、多種多様な蜂が生息している。スズメバチとアシナガバチは幼虫のエサとして昆虫や蜘蛛などを狩る狩り蜂で、ミツバチは花の蜜を集める花蜂である。

ものの芽(もののめ) 「春-植物」

野島正則

●

ものの芽や地球誕生四十億

【永田満徳評】

「ものの芽」は春の大地の息吹である。天体という大きな「地球」と、小さな生命体である「ものの芽」との取り合せ。地球の誕生とその地球に育まれる生命の誕生とのドラマが描き出されていて、心惹かれる。

【季語の説明】

「ものの芽」は早春に萌え出るもろもろの草木の芽のことで、春の訪れを実感することのできる言葉。春は多くの植物が芽吹くが、これという特定の草木のことではない。草の芽が地中から萌え出ることとする歳時記もある。「木の芽」、「草の芽」は別の季語。ものの芽というと、春の実感を感じ取れる句にするのが難しい。