高校3年間は長い人生の中のたったの30分の1。

でも、かけがえのない3年間です。

そんな大切な彼ら彼女らの3年間に少しでもかかわれたことを、心の底から誇りに思う今日この頃です。

幸あれ!

高校3年間は長い人生の中のたったの30分の1。

でも、かけがえのない3年間です。

そんな大切な彼ら彼女らの3年間に少しでもかかわれたことを、心の底から誇りに思う今日この頃です。

幸あれ!

行動経済学とは何か?

アダム・スミス以来の伝統的経済学は、極端に合理的な人間を前提にしている。そのため、個々の人間の経済活動や行動をうまく説明できないことがある。たとえば、合理的人間ならば消費者金融から返済能力を超えた借金はしないし、年金は2か月に一度「まとめ支給」されるが、最初の1か月で使い切ってしまったりはしない。しかし、現実にはそうした行動を人間はとることがある。

そこで、行動経済学は人間が合理的な行動をとるという前提を外し、人間の意思決定の洞察を経済学に取り込み、個々の人間の行動を説明しようと試みる。この動きは1970年代から始まった。最初に次の問について考えてみよう。

問 バットとボールあわせて110円で売っている。バットはボールより100円高い。ではボールの値段はいくらか?

直感的には10円と答えたくなる。しかし、正解はもちろん5円である。人間の意思決定には「直観」と「熟考」という二つのパターンがある。10円と答えた人は「直観」による思考をした人である。しかし、日常生活の多くは「直観」によって判断され、それが非合理な経済行動を生む。これまで行動経済学が明らかにした代表的な理論として次のようなものがある。

(1)サンクコスト(埋没費用)

支払ってしまってもう取り戻せない費用をサンクコストという。例えば映画館に入ってその映画がつまらなかったとする。我慢して最後まで見るか、それとも途中で出るか。もう料金は取り戻せないのだから、途中で出て時間を有効に使ったほうが良い。

同じように、企業が100億円かけて工場を建設し始めた。しかし新技術が発明され、その投資の意味がなくなった。せっかく100億円投資したのだから「もったいない」といって工場を完成させるべきか。答はもちろんノーである。

福沢諭吉はせっかく学んだオランダ語がもう時代遅れであることを知り、英語を勉強し始めた。しかし多くの蘭学者は「もったいない」とおもってオランダ語を続けた。

(2)損失回避

ケース① コインを投げて表が出れば2万円もらえ、裏が出れば全くもらえない。

ケース② コインを投げないで確実に1万円をもらえる。

実験をすると②を選ぶ人が多い。期待値は同じなのになぜか? 「人間は得をする場面ではリスクを避け安全策をとる」という法則が見えてくる。

反対に、確実に損をすることを嫌い、たとえこの先大きく損をする可能性があっても、損をしない可能性が残っていればそちらを選択する傾向がある。株式投資で損切りできないで塩漬けにする人が多いのはこの理論で説明がつく。人間は、得をすることよりも損をすることを極端に嫌うという損失回避という特徴を持っている。

(3)デフォルト(初期設定)の効果

企業は選ばせたい方にあらかじめ☑をつけて(初期設定)そちらに誘導する。

(4)ナッジとは何か?

nudgeとは注意を引くために肘で人を軽く押すことを言う。転じて、本人にとって利益になるように、または社会的に望ましい行動をとるように誘導することを言う。目玉商品を店の目立つところに並べたり、レジの横に電池を置いたりする例などはそうした理論に基づく。ナッジを利用すると感染症対策、納税の促進、医療費コストの引き下げ、省エネなど、様々な分野での応用が期待できる。

(5)マーケティングへの応用

行動経済学は心理学と経済学のハイブリッドである。行動経済学はとりわけマーケティングに最大の威力を発揮する。 たとえば表現方法を変えるだけで人の行動を変えられる。例として次のようなものがある。

・タウリン1g配合 → 1000mg配合

・わずか → ゼロではない (ネガティブではなくポジティブな表現にあらためる)

・120円のコンビニのおにぎり → 2割引きとするよりも全品100円と表示する

・4000円の商品と3000円の商品の2択で売るよりも、4000円の商品を売るために5000円の商品をおとりにして、5000円、4000円、3000円と3択にすると4000円がよく売れる(おとり効果)。

そのほか、テレビショッピング、ダイエット、クラウドファンディングなど私たちの周りに行動経済学の理論を応用した例がたくさんある。

『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』2017年 定価 2200円 をよんだ。

人手不足であること、賃金が上昇していないこと、この二つの事実を確認したうえで、なぜこういう現象が起きているのかという問いを17人の経済学者に投げかけ、それらをまとめた本である。

一般的な答えとしては

① 非正規が増えたから

② 労働分配率が下がったから

③ 労働生産性が低下したから

という答えが予想される。

そのほかにも

④「名目賃金の上方硬直性の存在」

⑤「企業が欲しいと思っている人材と、働きたいと思っている人材が異なること」

⑥「高齢者の退職」

⑦「貿易財では国際競争にさらされていること」

などさまざまな観点からの分析が行われている。

④については、過去には賃金の下方硬直性が言われたから、一度ベースアップをしてしまうとなかなか下げられない。だから企業は賃上げに消極的になるという理屈である。

⑥もよくわかる。年収800万円の人が退職し、代わりに年収300万円の人が雇われれば、見かけ上の平均賃金は下がる。

結論として言えるのは、複数の要因が絡んでいるということかもしれない。中には、賃金が上がらないのはそもそも人手不足ではないからだという意見もあるらしい。群盲象を撫でるという言葉があるが、このテーマかなり難問のようだ。単純に労働組合の交渉力の低下では片づけられない問題が横たわっている。

もう、4月からは教壇に立つこともない(と決めた)のに相変わらず本を買っている。いま執筆している原稿の参考になる本もあれば、全く関係ない本もある。どんどん本を読むスピードが速くなる。

数日でほとんど読んじゃった。

どんな読み方してるのかって?

大丈夫、ちゃんとポイントは抑えています。気になる人は「アホとは戦うな」「人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか」「行動経済学とは何か?」のブログをお読みください。

題名に惹かれて買ってしまった。題名はふざけているが、内容は至極全うである。

結論を簡単に言うと、「人の一生は時間もエネルギーも限られている。だから「アホ」と戦って浪費してはならない。自分が本当にしたいことと向き合って豊かな人生を送れ」というものである。

では、アホとはだれか?

① 足を引っ張る人

② いちゃもんを付ける人

③ 権力を振りかざす人

である。彼らはそうした行為により自分の価値をあげようとしている。そんな輩からはらわたが煮えくり返る思いをさせられても、決して相手にしてはならぬ。リベンジだの倍返しなど考えてはならぬ。

しかし、世の中にはアホを相手に戦って人生を無駄にしている人がたくさんいる。どんな人がアホと戦うか。それは次のような人々である。

① 正義感が強い人

② 自信にあふれる人

③ 責任感が強い人

④ プライドが高い人

⑤ おせっかいな人

要するに、正義感が強くて自分は正しいと思っている人が、相手を論破しようとするのである。根底に、世の中は正義が勝つ(勝つべき)と思っている。

しかし、勧善懲悪など世の中にはほとんど起こらない。アメリカでは優秀な弁護士を雇えば正義は金で買える。ロシアでは交通違反はワイロでもみ消せる。どんなに腹立たしいことも、世の中とは不条理なものだと思っていれば腹も立たない。

頭に来たら、相手に花を持たせていい気分になってもらえ。相手が攻撃してきたらやられたふりをすればいい。自分が本当にやりたいことにフォーカスすれば、アホにでも頭は下げられる。敵をこちらの味方にして、自分のために利用せよ。金持ち喧嘩せず。

アホを論破しても恨みを買うだけだ。人を動かすのは感情であって理屈ではない。相手の気持ちを見抜け。他人を恨むな。あなたが本当にしたいことは何か? 人生で一番大切なことは「忍耐力」だ。いやなことがあってもグッと受け止め、笑顔で「なるほど」と返せ。戦うべき相手はアホではない。自分自身である。

オミクロン株の感染者が急速に増えている。

医療体制が追い付かず、自宅療養者がかなりいるらしい。2022年2月18日の厚生労働省発表によると、全国で自宅療養している患者数は57万7千人だという。これは感染して治療している84万人の69パーセントに当たる。つまり、10人のうち7人が適切な治療を受けられず、自宅療養という名の下で「ほったらかし」の状態にあるのだ。

いったい「なぜ日本の医療体制がひっ迫しているのか?」 マスコミも政治家も誰もその問題の本質に切り込まない。報道されるのは表面的な現象ばかりで、その根本にある医療の在り方に誰も触れようとしない。そこであえて問題提起することにした次第である。

そもそも、日本は世界一の病床保有国だ。日本の病床数は全国で約152万9000あるとされている。そのうち、新型コロナの対応をしているのは、約2万7000床で全体の2%以下である。ほとんどが政府や自治体から要請を受けた国立病院や都道府県立病院である。重症者用のベッドにいたってはたったの約3600床しか確保されてない。

日本では民間病院が全体の約8割を占め、病床数も全体の約7割を民間病院が保有している。そのほとんどはコロナ患者を受け入れていない。最大の理由は儲からないからである。

それってどこかおかしいのではないか?

そもそも医療を金儲けの手段としていることが間違いなのではないか。消防や警察と同じように、国民のだれもが必要なときに利用できるシステムにすべきなのではないか。

医者の多くは多額の税金を使って育成された存在である。国公立大学では医者一人を養成のに数千万円(年間1千万円の授業料×6年間)の税金が投入されている。なぜ医者を養成するのに多額の税金が投入されるのか? それは医者となってその知識・技術を国民に還元してほしいためである。

ところが現実はどうか。税金を使って医者にしてもらっておきながら、その資格を金儲けの手段としている。そして、国民が一番医療を必要としているときに「私は関係ありませんよ」という顔をしている。これはどう考えてもおかしい。

先日、第3回目のワクチン接種をした。翌日は全身体がだるくて、仕事にならなかった。たかがワクチンでもこれだけしんどいのである。実際に陽性となったらどんなにしんどいか。しかも、重症にならないと必要な医療を受けることすらできない。

先日うちの長女が陽性になった。しかし、自宅療養のままで行政からは何の連絡もない。水の1本も届かない。食料も買いに出られない。妻が見かねて長女の住む近くにホテルを取り、連日食料を運んだ。もちろん接触を避けるために、玄関先に食料を置いてくる。

今、全国に57万人の自宅療養者がいる。どれほど不安な気持ちで毎日を送っているのか。医者もベッドも十分に空いているのに、患者は必要な治療を受けることができない。そんな日本の医療体制の矛盾に誰も疑問を唱えようとしない。新聞は何をしている。テレビは何をしている。日本医師会がそんなに怖いか!

経済学者の宇沢弘文は、「医療と教育は社会的共通資本であり、これを金儲けの手段としてはならない」と主張している。慧眼である。これまで公的供給を意図的に少なくし、医療や教育を金儲けの手段とすることを認めてきた。しかし、今回の新型コロナ禍でこうした政策の限界が露呈したといってもいいのではないか。

テレビでは今日も「長時間」にわたってコロナのニュースを伝えている。しかし、どのチャンネルを回しても「感染者がどれだけ増えた」とか「病床がひっ迫していて搬送先が見つからない」とか「ワクチンの確保がどうだとか」といった表面的な報道ばかりである。病床ひっ迫の原因が、医療を民間主体に任せてきたことにあるという根本問題には全く触れない。怒りすら覚える。

昨日のブログに「死んだ後に残るものは自分が得たものではなく、自分が与えたものだ」と述べた。それでふと我が人生を振り返ってみた。

私が授業で残せたものとは何であったか。人それぞれ受け取り方は違うとは思うが、強調してきたことの一つは国家権力は間違って使われてはならないということである。権力は国民を幸せにするために行使されなければならない。しかし、権力はしばしば悪用される。だから常に権力を監視し、間違ったことをしたら「それは違うのではないか」といえる社会でなければならない。それが自由であり民主主義の本質である。

もちろん、そんなことは教科書にはストレートには書けない。書いたら検定を通らない。しかし、そうしたニュアンスを残して検定をすり抜けることは不可能ではない。教科書作りの指針となる学習指導要領は10年に一度改定されるが、改定によってよくなることもあれば悪くなることもある。国が「右向け右」と言ったら一斉に右に向く社会は気味が悪い。どこぞやの国のマスゲームを思い出す。一歩引いて、「はたしてそうか?」と問う視点が欲しい。

教科書をどう使うかはすべて現場に任されている。医療が患者のためにある学問であるように、政治や経済は本来弱者のための学問である。しかし最近は、強者の味方ばかりをする政治家や理論が跋扈している気がしてならない。

永守語録に「人生は運が7割、努力は3割」とあった。若いころに聞いたらきっと反発していたかもしれない。しかし、古希を越えてこの言葉を聞くと妙に納得する。

もちろん、本人の努力なしで運が「あちら」からやってくることはない。宝くじとは違う。しかし、人生を振り返ってみると、ほとんどが「運」に助けられたようにも感じる。

大学に残り研究生活をしていたものの、結局、学者にはなれなかった。そんなとき高校教師の妻と出会い、自分も高校教師への道を歩むことになった。

最初に赴任した高校がいわゆる教育困難校といわれる学校で、「自分は生活指導をするために教員になったのではない。何とか進学校で教えたい」と思っていたところ、その教育困難校の校長が進学校に転勤しすぐに私を呼び寄せてくれた。

初めて教える進学校で毎日深夜まで授業準備に追われる日々を過ごしていたところ、ある教科書出版社の方が「資料集を執筆してみないか」と声をかけてくれた。その後、そのご縁で教科書まで書かせていただくことになった。

その教科書会社にはずいぶんお世話になった。現代社会や政治・経済の教科書だけではなく、小論文の教材として「国語便覧」の執筆の機会までいただいた。

それだけではない。教科「情報」が高校で初めて導入されたとき、理系の先生だけで教科書を書いてもいいものにならないので文系の先生にも入ってほしいと声を掛けられた。計量経済学を専攻していたから、フォートランやベーシックプログラム程度の知識はあったが、コンピューター関係はずぶの素人に近い。でも、これも何かのご縁と思って引き受けた。ホームページの作り方を独学で勉強し、私の授業内容や生徒向けの記事をたくさんアップした。

ホームページの影響は大きかった。突然職場にNHKのディレクターから電話がかかってきて、ホームページにアップしていた「勉強の仕方」を番組で紹介したいと依頼され、Eテレで放映された。また、ホームページを見た出版社から政治経済の本を書かないかと声を掛けられ,生まれて初めて単行本を出版した。また、憲法研究所の伊藤真さんのサイトへの執筆を依頼されたり、毎日新聞の取材を受けたりもした。これまでのホームページのアクセス数は124万件余りに上る。

いま思えば、実力以上の仕事をさせていただいた気がする。しかし、人生はプラスマイナスゼロ。禍福は糾える縄の如し。この先どんなことが起きるかわからない。その前に、今書いている3冊目の単行本をなんとか完成させないと・・・。全7章のうち、ようやく第4章まで書き終えた。この本を書き終えたらもういつ死んでも悔いはない。

「人生、死んでも残るものは自分が得たものではなく、自分が与えたものである」と何かに書いてあった。どうだったんだろう。

『金融バブル崩壊』(2021年2月発行)を読んだ。

コロナ禍が始まったのが2020年3月。それ以来、国民の生活を守るため財政・金融両面から尋常ではない支援政策をとってきた。その結果、株式市場や債券市場にお金が流れ込み、値上がりを続けている。著者はこの値上がりをバブルだと断言する。

ヘリマネーを投入しバブルを生みだした「落とし前」をどうつけるのか。

答えは「破裂するしかない」。

この本は、バブルがはじけた後がチャンスだと主張する。みんなが情け容赦なく売っているときに「なくては困る会社」「バリュー株」の応援買いをする。マネーは常に儲けるための新しい場所を探しているから、「なくてはならない会社の株」はまた値上がりしてくる。

相場を追いかけてはならない。投資で一番いけないのは「欲」を出すことである。株は5~7年かけて2倍になれば十分である。長期投資の神髄を説く。

機関投資家は自分たちの給料やボーナスをひねり出すために、今日も相場を追いかけ、コンピュータを使って1秒間に1000回とか2000回の高速売買を行っている。

資産運用で大切なことは一獲千金を狙わないことである。様々な投資対象について簡単にまとめてみた。

①外国為替投資・FX

長期的な為替レートは2国間の相対的な物価水準で決まるといわれる。しかし、短期的には様々な要因よってレートが変動するので予測は難しい。個人的にはFXは絶対にやらない。資産分散のために外貨を持っておくのは「あり」かもしれない。

②金

金価格も予測が難しい商品の一つである。そもそも、妥当な金価格がいくらかということは誰にもわからない。おまけに金市場は非常に小さいため、わずかな資金移動で価格が乱高下する。しかし、いついかなる時代にも一定の価値を持つという意味で、資産分散のために金を保有しておくのも悪くはない。

③暗号資産

代表的なものとしてビットコインがある。しかし、価格変動があまりにも大きすぎる。2021年4月から5月に1BTC=700万円台から300万円台まで半減したことがある。本質的な価値が計算できないから予測は不可能である。丁半ばくちに近い。

④不動産投資

不動産の価値は理論的に計算できる。建物を貸して家賃収入を得れば、債券や預金よりも高い3~4%程度の利回りを得ることができる。価格変動もゆったりしているので、株式投資のように一喜一憂する必要もない。借金をしてまでやるべきではないが、資金的に余裕があれば長期的な運用としては悪くない。個人的にはいい物件を安い時期に仕入れれば、株式投資よりははるかに安全で確実に利益を上げることができると感じている。

(資料の作成は竹中正治龍谷大学教授による)

⑤銀行預金

バブル崩壊(1991年)まではかなりの金利が期待できた。しかし、現在の預金金利は年0.002%程度とめちゃくちゃ低い。100万円を10年間預けたとしても、返ってくる利息は200円。しかも、そこから20.315%が源泉課税される。

⑥債券

債券は国や地方公共団体、企業が資金調達を目的として発行される。国債・地方債・社債などがある。満期まで持てば必ず元本が戻ってくる。ただし、たとえば現在の10年物国債の利回りは、マイナス0.2%からプラス0.2%。超低金利で収益面の魅力はまったくない。

⑦投資信託

投資信託は、投資家から集めたお金を、運用会社のファンドマネジャーなどがまとめて株式や債券などに投資するものである。最近は「つみたてNISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などの非課税制度を利用する個人も増えている。しかし、①手数料が高い、②元本割れのリスクがあるということも知っておく必要がある。

手数料については、購入時に3~4%の販売手数料がかかるほか、持っている時は信託報酬、解約する時には信託財産留保額がかかる。しかも、市場環境が悪ければ元本割れすることもある。

一般的に投資信託を購入する人は、プロが運用するから「確実」に値上がりするだろうと思って資金を預ける。しかし、この考え方は間違いである。投資信託の基本的な運用方針は、市場を上回るパフォーマンスをあげることである。したがって、たとえば「TOPIXは30%下がりましたが、こちらのファンドは20%しか下がりませんでした」となれば、投資信託の運用者としては立派な成績を残したことになる。預けた側としては「え、20%も下がったんでしょ?」と言いたくなるが、それは投資信託に対する理解不足というものである。

⑧株式

株式投資は一番ポピュラーな資産運用方法である。一般的に株を買う人は短期売買を繰り返す人が多い。しかし、短期的な株式投資で利益を上げている人は1割程度、2割の人がトントン、あとの7割は損をしているといわれる。私も50年間株式投資をしてきたが、しっかりと7割の仲間である。

短期売買は儲からない。投資のプロの「情報量」と「分析力」に勝てるはずがない。情報は事前に漏れていると考えるべきであり、情報が表に出たころに買い出動してもすでに遅い。そのうえ最近の売買はコンピューターによる高速売買で、AIを使えば1秒間に1000回とか2000回の取引をして負けなしの成績を残す。株式投資とは一部のプロ集団が素人から合法的にお金を巻き上げるシステムであるくらいに思っておいたほうがよい。(注)AIのすごさは、例えば囲碁でいうと1秒間に数万局の対局をし、1兆局もの猛勉強をすることにあらわれている。

しかし、株式投資にはもう一つの方法がある。配当を目的に長期保有するのである。こちらのほうが株式投資の王道である。長期的には平均5%前後の利回りが期待できるとされる。ちなみにピケティによれば、資本収益率(r)と経済成長率(g)の間には次の不等式が成り立つという。

r>g

すなわち、資産 (資本) によって得られる富は、労働によって得られる富よりも大きい(露骨い言えば、働いて稼ぐよりも金に稼がせた方がもうかるということである)。個別に見れば株価が半値になったり3分の1になったりするから、市場連動型のETFを株価が下がった時に購入しておくのも一つの手かもしれない。

また、銘柄を選べば株価が比較的安定していて、しかも利回りが4%程度のものも散見される。600万円を投資すれば、年間24万円(1か月2万円)の配当を得ることができる。年金生活者としては月2万円は大きい。もちろん実際にはここから20.315%の税金がとられるが、銀行に預けておくよりははるかにお得である。

株式投資は資本主義の果実にあずかる代表的運用方法である。かつての銀行預金に替わる分散投資の一つとして、今ひそかに狙っている株がある。次に「ガラッ」が来たら仕込んでみたい。

(出典 野村総合研究所 竹端克利氏に加筆)

***************

資源問題、紛争リスク(さしあたりはウクライナ問題)、パンデミック、財政赤字など、今の時代は何が起きるかわからない。だから、自分の性格に合ったものに分散投資をしておくのが基本であろう。

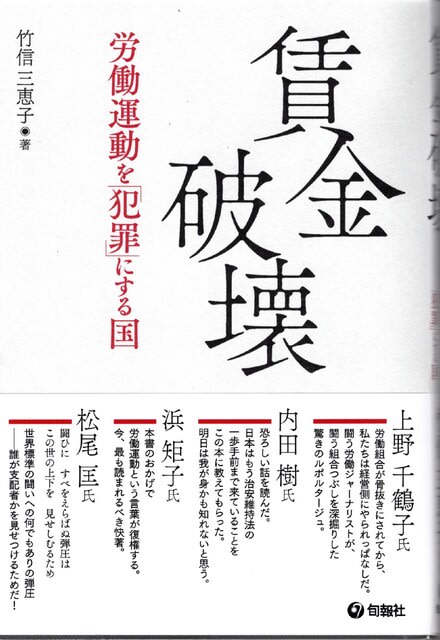

「労働運動を犯罪にする国」という副題に惹かれて読んだ。この本は元朝日新聞記者で和光大学名誉教授の竹信三恵子氏が、「関西生コン事件」という労働争議について書いたルポルタージュである。

関西生コン事件とは?

2017年12月12日、「関西地区生コン支部」という産業別労働組合が、運賃の引き上げを求めて1500台のミキサー車を止めてゼネストを行なった。その後、このストライキにかかわった委員長、副委員長など89人が逮捕された。容疑は「威力業務妨害」「恐喝」「強要」である。

ストライキは、弱い立場にある労働者を守るために憲法28条及び労働組合法で認められた権利である。しかし、彼らは正当な権利を行使したにもかかわらず、刑法を用いて逮捕された。「組合をやめれば仕事を回す」「組合をやめれば穏便に済ますこともできる」と言われた人もいるという。これは明らかな「組合つぶし」ではないかと著者は主張する。

この事件に関して、マスコミはほとんど沈黙を貫き通した。私自身もこの本を読むまでは「関西生コン事件」など全く知らなかった。マスコミが警察発表をうのみにしたため、ニュース価値を認めなかったのだろう。

しかし、この件に関して労働法の専門家78人が、「正当な労働組合活動が犯罪として処罰されている」として抗議声明を出している。もし、この本に書かれていることが本当だとしたら恐ろしいことである。著者は、関西生コン事件は逮捕者の規模からいっても、かつての三井三池争議や国労事件にも匹敵すると書いている。今後の成り行きに注目したい。

(生コンミキサー車。積み込んでから90分以内に現場に届けないと中のコンクリートが固まってしまい、車もダメになってしまう。一般に生コンを作る会社と運搬する会社は別会社である。「関西地区生コン支部」は運搬する会社の労働者の組合である。写真は隣の建築現場を撮影したもので、上掲書とは関係がない。)

参考までに、この本に掲載されていた「労働組合組織率」と「労働協約適用率」のグラフを掲載しておく。たとえ労働組合組織率が低くても労働協約適用率が高ければ、まだそれなりに労働組合の影響力があると考えられる。イギリス、日本、アメリカ、韓国のグループはいずれも低い。ただし、イギリスは二大政党の一つが「労働党」であるからほかの3か国とは同列には扱えない。

バブル崩壊後、世帯当たりの所得(中央値)が550万円から450万円に減少している。背景にあるのは小泉政権以降強化された新自由主義の政策である。企業が都合よく労働者を解雇できる非正規雇用が急速に増加した。

今や非正規雇用は働いている人の4割を占める。実際、周りを見回せば派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用だらけだ。コンビニ、スーパー、書店、飲食店・・・。

もちろん民間企業だけではない。公務員の世界も同じだ。国家公務員全体の非正規の割合は22.1%(2019年)である。感染症対策を担当する厚生労働省にいたってはなんと53%(2019年)にものぼる。

地方自治体もひどい状況に置かれている。現在、地方自治体職員の約3人に1人が非正規雇用といわれている。自治体の窓口業務、教員、学校の事務室、図書館司書、保育園の保育士など、はたから見ていると正規か非正規かは分からない。しかし、実は多くの職員が非正規の身分であり、それでいて責任ある仕事を任されているのだ。

非正規雇用の待遇は、はっきり言って悪い。いつ雇止めを通告されるかもしれないし、正規と同じ仕事をしていても給料は安い。頑張れば正規にしてもらえるかもしれない、なんて思って頑張っても報われることはまずない。

金融資産の多くを持っているといわれる高齢者は老後に備えてお金を使わないし、非正規の人はお金を使いたくてもお金がない。これでは消費が伸びるはずもない。「成長なくして分配なし」といっても、有効需要の半分以上を占める消費が伸びなくては成長などできるはずもない。まずは行き過ぎた新自由主義にストップをかける必要がある。]

(注)非正規労働者の内訳ー総務省「労働力調査」(2018年12月分・速報)ー

男性の正規2355万人、非正規681万人

女性の正規1123万人、非正規1476万人

非正規雇用で働いているのは男性の場合は4人の1人以下であるのに対し、女性は2人の1人以上である。平均すると、2157万人÷5635万人×100=38.3パーセントとなる。

次の資料は、1997年の賃金を100とした場合の主要国の賃金を比較したものである。

日本だけが下がり続けている。

なぜか?

理由は国策として賃金を引き下げてきたからである。その手段となったのは主に次の4つである。

① 労働組合つぶし

② 労働者派遣の解禁など非正規雇用を増大させる

③ 技能実習生など外国人労働者の移入

④ 成果主義の導入

これらのなかで、①の労働組合つぶしの影響は大きい。1980年代に「総評」の中心であった国労は、国鉄の民営化(1987年)によってつぶされた。「総評」に代わって「連合」がつくられたが、「連合」は労使協調路線をとる。組合と経営者は「なれ合い」であり、組合の幹部は会社の出世コースでもある。だから、賃金の引き上げ交渉には及び腰にならざるを得ない。これにより賃上げ装置としての組合は死んだ。

さらに連合に加わる日本の労働組合の大半は「企業別労働組合」である。そのため交渉力は非常に弱い。「労働者の賃金を上げれば企業間競争に負ける」。会社からそう言われれば、組合も強くは出れない。賃金が上がらず組合費だけを徴収されるから、組合に入るメリットはほとんどない。その結果、労働組合の組織率は今や16%台にまで落ち込んでしまった。

参考までに紹介しておくと、欧米では「職業別労働組合」が一般的であり、企業の枠を超えて同じ職種の人が労働組合を結成する。航空業界でいえばANAであろうがJALであろうが、自分が所属する会社とは関係なく「パイロットの労働組合」「CAの労働組合」「整備士の労働組合」というふうに職業別に労働組合を作る。ちなみに日本の「産業別労働組合」(=産別労組)はこれに近い。交渉力はもちろん「職業別労働組合」のほうが圧倒的に強い。だから、日本の経営者は産業別労働組合を嫌う傾向がある。

高度経済成長のころには、会社があげた「利益」は、会社側が3分の1、株主への配当が3分の1、労働者の賃金が3分の1という「利益三分割」の発想があったという。しかし、現代は新自由主義の台頭によって、会社と株主の取り分が増え、労働分配率はどんどん低下している。

この20年間で株主配当は6倍に増え、日本人の平均年収は2015年に韓国に抜かれた。G7の中では最下位である。政治は弱い人のためにある。最近の政治は強い者の味方ばかりしている。