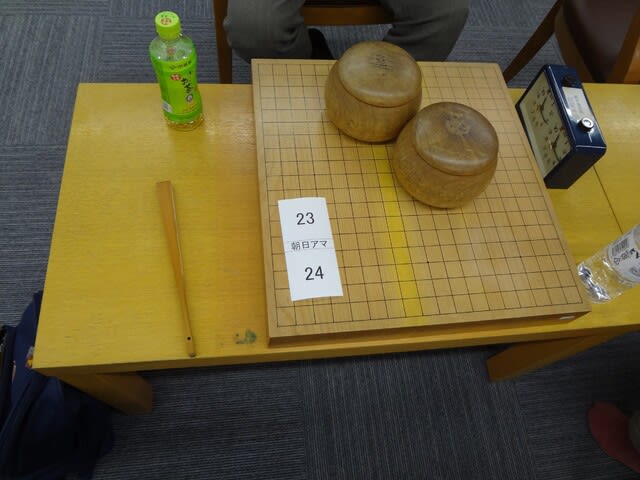

朝日アマ囲碁名人戦に初めてエントリーした。4月から囲碁の勉強を再開してまだ1ヵ月もたっていないが、現在の力でどの程度通用するか試してみたかった。参加者は50人あまり。大阪在住の強豪がそろう。なかには小学生もいる。持ち時間は一人45分。45分を使い切ると、そこで時間切れ負けとなる。

結果は1回戦で中押し負け。途中まで悪くはなかったのだが、ヨセで後れをとった。時間が無くなった終盤でミスが出た。

朝日アマ囲碁名人戦に初めてエントリーした。4月から囲碁の勉強を再開してまだ1ヵ月もたっていないが、現在の力でどの程度通用するか試してみたかった。参加者は50人あまり。大阪在住の強豪がそろう。なかには小学生もいる。持ち時間は一人45分。45分を使い切ると、そこで時間切れ負けとなる。

結果は1回戦で中押し負け。途中まで悪くはなかったのだが、ヨセで後れをとった。時間が無くなった終盤でミスが出た。

道後温泉に行きたいとずっと思っていた。完全退職したのを機にツアーに申し込んだ。岡山まで新幹線で行き、そこから特急「しまかぜ」に乗る。思ったより松山は遠い。松山につくと、まずは松山城に行く。

続いて温泉街を歩く。

今回のホテルは「道後HAKURO」という。

新型コロナの影響で、ほとんどのホテルは経費削減のために食事の提供をやめ素泊まりに転換したという。いま道後温泉で食事を提供しているホテルは2軒しかないらしい。我々が泊まったホテルも夕食は別のホテルだった。温泉は癖のないお湯であった。

(ホテルのHPより)

2日目は自由行動の日。とりあえず「道後温泉本館」に行く。せっかく松山に来たのだから、「本館のお湯」に入らなくては道後に来た甲斐がないというものだ。狭くて熱いというガイドさんの紹介があったが、思ったより広かったし熱くもなかった。

そのあと松山市内を走る路面電車でぐるっと1周する。県庁、市役所、松山大学、愛媛大学などを車窓から見学した。松山というところは有名な割には観光資源がない。夕食は部屋で食べたかったのでスーパーで調達。

3日目は、いよいよ今回のツアーのハイライトである観光列車「伊予灘ものがたり」に乗車する。この電車は大洲市から松山までの路線が廃止になりそうなのを食い止めるため、地元の熱い要望で実現したという。

(JR大洲駅)

(豪華なお弁当が付く)

生まれて初めて乗る豪華列車。富裕層になったような錯覚に陥る。観光列車に対する地元の期待は大きく、声援が半端ない。たくさんの人が手を振ってくれた。クラブ活動をやっている中学生、タヌキのぬいぐるみを着た子ども、なかには大漁旗を振ってくれる人もいた。また、犬の駅長さんにネコの駅長さんも出迎えてくれた。

途中下車して地元の人やマイカーで観光している人たちと交流する。

「伊予灘ものがたり」は人気があり、なかなか予約が取れないらしい。乗ってみて納得する。人の温かみこそが最大の観光資源。そんなことを感じさせた超豪華な2時間の旅であった。

(瀬戸大橋)

(参考)

(朝日新聞 2023年4月26日)

旅行から帰ってきた後この記事を見た。地元の人が必死に旗を振り声援を送っていた理由がよく分かった。旧国鉄を分割民営化すれば、北海道や四国でこういう問題が出てくることは当然予想できた。廃止となればますます過疎化が進む。

3冊目の単著『文章を書くのが苦手な人は「下書きメモ」を作りなさい』の発売がいよいよ始まった。

この本は、これまでたくさんの生徒の小論文指導をしてきた集大成である。読書習慣がない人もサクッと読めるように図版やイラストを入れ、活字も大きくした。また読み物としても面白いように私の人生体験を随所に入れた。主に社会人・大学生を対象にして書いたが、大学入試にももちろん役立つ。学校の進路指導室や図書館にも置いていただけたらと思う。

書店のビジネス書コーナーに置かれているが、アマゾンからも購入できる。

文章を書くのが苦手な人は「下書きメモ」を作りなさい | 南 英世 |本 | 通販 | Amazon

この本は how to write よりも what to write に力を注いでいる。今、巷ではチャットGPTが話題になっているが、そうした時代だからこそ本物の「書く力」が求められている。いわゆる文章本は2日に1冊出版されるほど、出版業界の中でも超激戦区と聞いている。ベストセラーになるよりロングセラーになってほしい。

囲碁棋士の杉内寿子9段が96歳で勝利を挙げたという。すごいもんだ。96歳まで現役棋士を続ける体力と気力がすごい。私なんぞはそれまで生きている確率は0.5%くらいか。

昔、私が高校生だったとき、美術の先生が「絵の世界では60代なんてまだまだ鼻ったれ小僧」と言っていたのを思い出した。杉内さんの記事を見て「72歳なんてまだまだこれから」と思えるようになってきた。やるぞー!

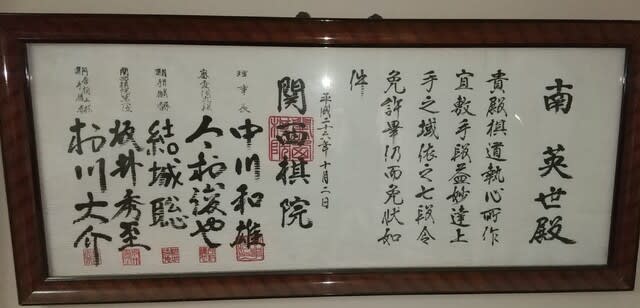

とりあえず、5月3日行われる関西棋院の囲碁インストラクターの試験に挑戦する。講習のほか、論文試験と面接があるらしい。締め切りは4月21日。来週にでも関西棋院に出向いて直接申し込んでこようか。

資格を取ったら子どもたちや世界の人々に囲碁の魅力を広めたい。かつて日本の囲碁人口は1000万人と言われたが、今や120万人にまで減少した。職場でも囲碁を打つ人は全くいなくなってしまった。このままでは源氏物語絵巻にも出てくる囲碁文化が廃れてしまう。

日本画とエレクトーンは初心者・初級者レベルで終わった。スキーと囲碁は上級者という自負があるが、スキーのほうはもう体力的に難しい。この際、囲碁を極めてみようか。

ここ数年間、敗けるのが嫌で囲碁を打ったことがなかった。しかし、ここにきてようやく吹っ切れた。負けたっていいじゃないか。アマチュアなんだから。そう思えるようになった。すると囲碁を打つのが楽しくなった。6段で何とか通用する。

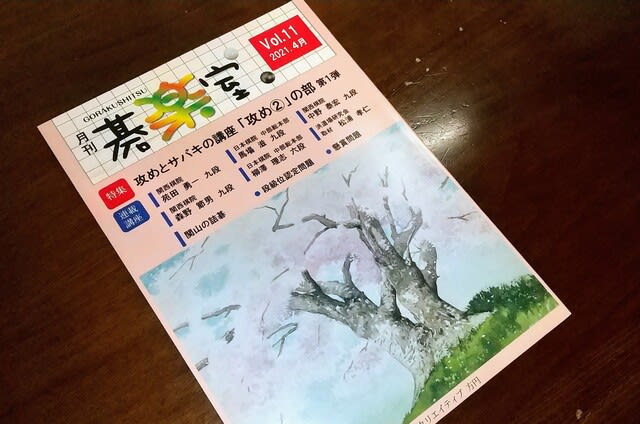

以前は詰碁が大嫌いだった。考えるのが面倒くさかった。しかし、最近読んだ本の中で「攻めることは封鎖すること」とあった。封鎖に成功すれば、ひょっとしたら殺すことができるかもしれない。そう思うと詰碁が面白くなってきた。詰碁が面白いなんて思ったことは生まれて初めてである。数手で解ける易しい問題がちょうどいい。

40年前に習っていた関西棋院の水野弘士9段が、試合の前日は詰碁を300題くらい解いて試合に臨むと言っておられた。明日は久しぶりの碁会がある。詰碁を40題ほど解いた。とりあえず1勝を目指す。72歳なんてまだまだこれからだ。

建築家の安藤忠雄の著書に『連戦連敗』というのがある。若かりし頃、国際コンペに参加し落選し続けながら建築を勉強した話が書いてある。

最近になって、安藤忠雄はすごいと改めて思う。負けても負けてもそれでも挑戦し続ける。勝ち負けのある世界では誰だって負けたくはない。負けない唯一の方法があるとすれば、それは「勝負をしない」ことである。挑戦しなければ傷つくこともない。

2年前、「パンダネット」というネット囲碁のサイトの会員になった。しかし、毎月料金を払っているにもかかわらず、ほとんど利用したことがなかった。理由は負けるのが嫌だったからである。負けるのが嫌で打たない。打たないからどんどん棋力が落ちていく。悪循環にハマった。

以前、森野節男関西棋院9段が主催する教室の会員だったことがある。会員になると年間100局の指導碁を打ってもらうことができる。2014年、初めて会員になったときの指導碁は6子局だった。それが3年後の2017年には3子で指導を受けられるまでになった。でも、3子では全く歯が立たない。連戦連敗である。嫌気がさして、結局、退会してしまった。それ以来6年間、囲碁とは無縁の世界で過ごした。ネット碁も打たなかった。

この4月、仕事を完全リタイアーしたことを機に、再び囲碁を打ってみる気になった。そこでまた森野先生の教室に通い始めた。6年間のブランクがあったので、4子局からのスタートである。しかし6年のブランクは大きかった。基本的な定石や死活を忘れ、どういう構想で打つかという絵も浮かんでこない。とくに次の手を読む根気が続かない。連戦連敗の日々である。

でも以前の私に比べ、一つだけ変わった点がある。負けることを恐れなくなった。負けることは勉強であり、強くなる肥やしである。ようやくそう思えるようになった。「勝敗兵家之常事」(孫子)、「勝つことばかり知りて、負けることを知らざれば、其の害身に至る」(徳川家康)。プロと違って我々アマチュアは楽しめばいいのだ。

長女が言っていた。「お父さん、負けるということは相手が喜ぶことだよ。相手に喜んでもらったと思えばいいじゃない」。最近になってようやくその言葉を素直に受け入れられるようになった。負け続けてもいい。挑戦することに意義がある。

というわけで、今度朝日新聞が主催する「第17回朝日アマチュア囲碁名人戦」に挑戦してみることにした。初めてのエントリーである。試合は4月23日に行われる。

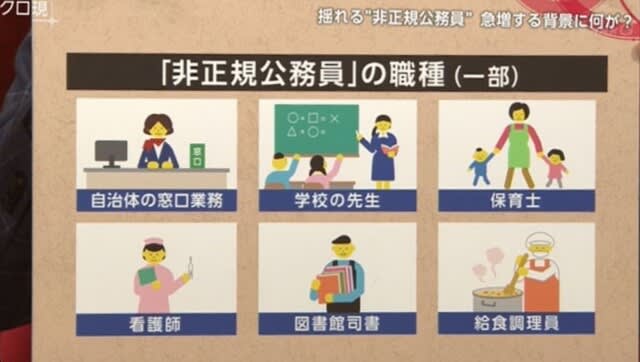

日本での公務員人気は相変わらず高い。安定、やりがい、世間体、どれも悪くない。しかし、今公務員の職場で非正規雇用が増加している。最大の理由は財政赤字、コスト削減のためである。総務省の統計によれば非正規雇用の人数は以下のとおりである。

しかし、上の総務省の統計に現れているのは1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上の職員であり、それ以下の人は含まれない。日本では一番大切なことは小さな文字で目立たなくする慣行があるようだ。実際の多くの職場では非正規雇用の人の占める割合は3分の1ともいわれる。

ネットサーフィンをしていて以下の記事が目についた。「公務員っていいわねー」などと思っているかもしれないが、窓口で対応している人の多くは実は非正規雇用であるかもしれないのだ。

官製ワーキングプア、月の手取りは10万円 女性にやりがいと待遇を(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

たしかに、日本には労働組合がある。非正規雇用の人も建前上は労働組合に入る「自由」も「権利」も保証はされている。しかし、労働組合に加入すると雇止めにあうのではないかと恐れて非正規雇用の人は加入できないでいる。労働組合も自分たち正規雇用の既得権益を守るばかりで、非正規雇用のことまでは考えてくれない。労働組合は労働貴族の権利を守る団体に落ちぶれてしまった。

非正規雇用は体のいい「使い捨て」である。給料も上がらない。キャリアアップの道も閉ざされている。頑張れば正規雇用への道が開かれるのではないかという餌をぶら下げられて頑張る人が多いが、幻想にすぎない。

明日は統一地方選挙である。1980年代から始まった新自由主義の嵐が大阪でも吹き荒れている。必要以上に競争競争と声高に叫ぶ政党には投票したくない。でも、大阪の人ってあの政党が大好きなんだよな。

いま高校の「情報」の授業でPythonが教えられている。Pythonとはどのようなプログラミング言語なのか。高校生が学んでいて、自分が全く知らないというのもけったくそ悪い。というわけで、パラパラと読んでみた。

私がこれまで学んだ言語はFORTRANとBASICの二つである。FORTRANは大学に勤めていた時、大型コンピューターで回帰分析をするのに使っていた。1970年代のことである。一方、BASICは1980年代になってパソコンが普及し始めてから勉強した。高校教員になっていたので主に成績処理や経済分析モデルのプログラムを組むのに使っていた。

コンピューター言語はたくさんある。代表的なものを挙げれば、上記のほかにCOBOL、C、C++、Java、JavaScript、Swift、Pythonなどなど。このうちC、C++はOSに使われ、またJavaやSwiftは主にスマホのアプリ開発に使われている。また、JavaScriptはWebブラウザ用のプログラムに、PythonはWebアプリに使われている。プログラマーと呼ばれる人たちは、これらの言語のうち4~5言語を用途に応じて使いこなす。

Pythonの入門書をさらさらと見た限り、私が学んだFORTRANやBASICに比べてずいぶん簡単になっているという印象を受けた。一つの言語を学んでいれば、プログラムの基本構造は同じだから、たとえ文法が違っていてもほかの言語を学ぶのはそれほど難しくはない。

プログラムの基本構造(3パターン)

Pythonの本を読んで初めて知ったのだが、「機械学習」というのがあるらしい。統計処理などのプログラムがすでにパッケージ・モジュールとして準備されており、グラフや回帰分析などが簡単にできるようになっている。例えば、ヒストグラムは以下のように簡単に作成できる。

また、回帰分析も非常に短いプログラム(20行程度)でできてしまう。昔、FORTRANで何百行ものプログラムを組んでいたのがウソみたいである。下の画面はPythonを使った回帰分析の出力結果である。

へー、こんなこともできるんだという感じである。

しかし、Pythonの本を読んでは見たものの、これを使って何かをしようというわけでもないので、全くモチベーションが上がらない。やはり人間は必要に迫られないと真剣に覚えようとはしないものらしい。英会話の勉強と似ている。これ以上深入りするのはやめとこう。

資産運用は分散投資が基本である。アベノミクスが始まった2013年以来、現金はなるべく持たず、株式、マンション、金、外貨などに分散して投資をしてきた。株式投資では失敗もあったが、それでもこの10年に限ってみれば株式を含めすべてプラスで推移している。

新型コロナウィルスが世界をパニックに陥れた2020年2月、株式が暴落した。この時よほど買おうかと迷ったが、世界恐慌になるのではないかと思って結局見送った。後から思えば絶好の仕込み時期であった。

考えてみれば、株式を大量に保有しているのは金持ちであり、その金持ちが政治家を操り政治を動かしている。だから、長期的に見れば株は下がるはずがない。単純な話である。日経新聞に出てくる細かな情報などに振り回される必要はない。もっと大所高所から政治経済をにらむ必要がある。

上のグラフは戦後日本経済の動きである。赤い線が実質経済成長率である。これを見ると、日本経済は約10年を周期に大きな変動に見舞われていることがわかる。

1965年 東京オリンピック直後

1974年 石油危機直後

1986年 円高不況による

1997年 山一証券・日本長期信用銀行などが倒産

2008年 リーマンショック

2020年 コロナショック

リーマンショックから15年、コロナショックから3年が過ぎた。たとえ世界恐慌並みのショックがあっても、金持ちは自分たちの資産を守るために必ず株式市場にテコ入れする。だから、暴落してみんなが真っ青になっているときこそが最良の買い場である。このことをこの15年間の経験でようやく理解した。

今度の暴落はいつか? 株を持っている人には申し訳ないが、次に暴落する日を今か今かと待っている。狙いは高利回りの配当。4~5パーセントの利回りを目指して、すでに銘柄も2~3社に絞り込んでいる。

金価格が高騰している。1㎏で900万円を超えてきた。金価格は世界情勢が不安定になると高くなる。今回の高騰は次のような要因によるらしい。

・世界中を襲った新型コロナウイルス

・ロシアによるウクライナ侵攻

・アメリカと中国の不仲

・3月にアメリカの大きな銀行が相次いで経営破綻

・スイスで2位の規模を誇る金融機関の経営危機

当分ホールドの予定である。

ある会社のスローガンを書いた看板に

『オレがやらねば誰かやる』

とあったそうだ。もちろん、『オレがやらねば誰がやる』の濁点が薄くなって読めなくなったものであろう。そんな会社,大丈夫かいなと思う半面、意外と真実を語っているのかもしれないという気もする。

三国丘高校に18年ぶりに復帰して思った。たとえ私がいなくなっても、校舎は存在し、そこに優秀な先生方と新しい生徒が毎年入ってくる。そして教育という営みが営々として続く。

ふと、20年程前に書いたエッセイを思い出した。

http://homepage1.canvas.ne.jp/minamihideyo/essay-matsuo.htm

最近、若いころにできたことが一つ一つできなくなってきた。ジョギングをしなくなった。テニスもやめた。スキーもしなくなった。2年半習ったエレクトーンもこの春で退会した。何かをやりたい、挑戦してみたいという気力が湧いてこない。老いるということはこういうことか改めて思う。

4月から完全リタイアーした。家にこもってばかりではいけないと一念発起して、先日囲碁サロンに入会した。昨日、7~8年ぶりに囲碁を打ったがボロボロだった。全く勉強していなかったのだから当然かもしれない。石がせってくると頭がモヤーっとして先の手を読む根気が続かない。

昨夜は負けた碁を思い出して寝つきが悪かった。変な手を打った自分が情けなかった。とりあえず、以前まとめた棋譜を引っ張り出してきておさらいをすることにする。

1999年にホームページを開設して以来、24年目で130万件のアクセス数を突破した。これもひとえに皆様の御声援のおかげである。心から感謝したい。

HPを通じていろんな出会いがあった。遠方からわざわざ私の授業を見学に来られた先生がいた。NHKの番組にも紹介していただけた。新聞記者からの取材申し込みもあった。出版社の編集者の目に留まり、そのご縁で出版の機会もいただいた。

HPを開設した当初はこんなに長く続くとは思っていなかった。最近はブログ(エッセー)ばかりでHP本体の更新を怠っているが、もうしばらくはメンテナンスを続けていきたい。これからもご支援よろしくお願いいたします。