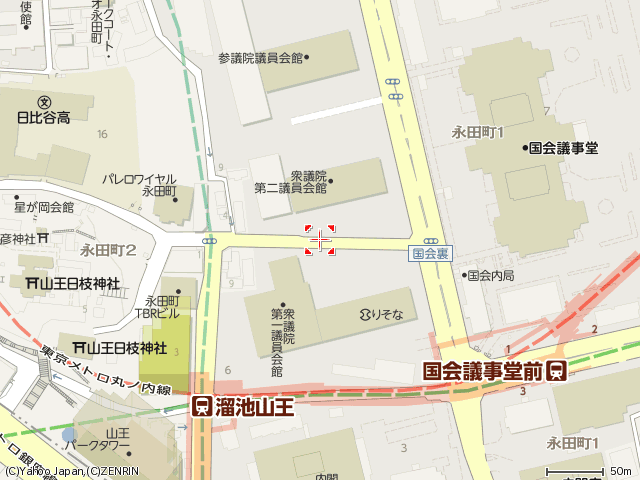

国会議事堂の敷地内の地下にあるのが東京地下鉄丸ノ内線と千代田線の国会議事堂前駅です。千代田線の駅ホーム階は地下37.9メートルと、東京メトロの駅では一番深い場所にあります。国会議事堂脇の歩道に駅入り口が設置されています。

国会議事堂の「新衆議院南門」前から国会議事堂の建物を撮影してみました。雲一つない快晴の青空の下に、真っ白な大理石で出来た国会議事堂のピラミッド屋根が綺麗に写りました。

2008年から2009年にかけて、国会議事堂の竣工以来初めての大規模な修繕が行われてました。議事堂外部では、専用洗剤と高圧洗浄で外壁の汚れを落としコーティングを施す作業と、窓ガラスを枠ごと取り換える作業が行われています。

衆議院南門前を通り抜けて、財務省上交差点前に戻ってきました。これから衆議院正門前へ向かいます。

外務省庁舎の北側、国土交通省や海上保安庁などが入居している「合同庁舎3号館」の高層ビルをズームで撮影しました。手前には首都高速都心環状線の霞が関出入り口が写っています。

交差点前から潮見坂の坂下方向(内幸町方向)を撮影しました。江戸時代以前は、現在の霞が関の中央省庁街や日比谷公園周辺が東京湾の海面や湿地帯が広がっていたらしく、この場所から海を見下ろすことが出来たそうです。

江戸時代以前に海や湿地帯だった場所は、江戸時代初期の徳川家康の土木工事「天下普請」によって大量の土砂で埋め立てられ、大名屋敷となりました。明治維新後は霞が関の中央省庁街に生まれ変わっています。

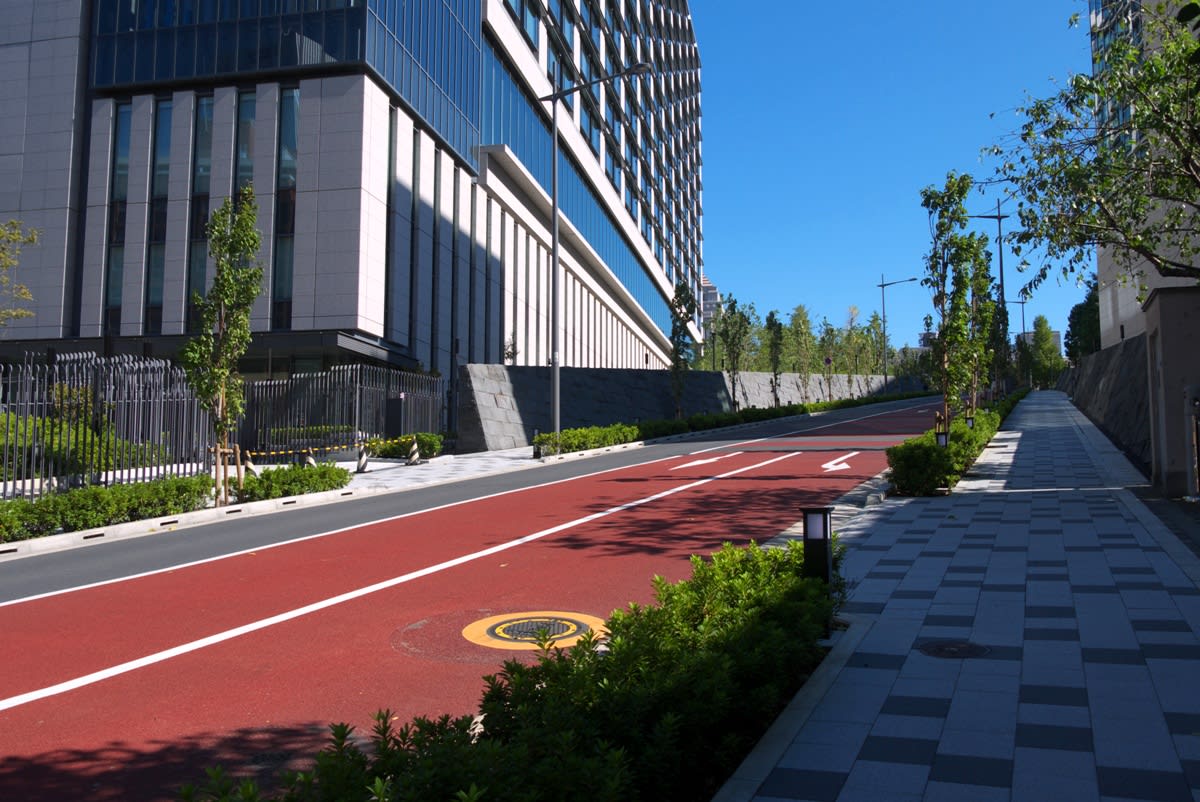

国会議事堂の東側を通っている通りのイチョウ並木道を散策していきます。真冬の季節になると周辺の木々が全て落葉し、国会議事堂の建物を綺麗に見渡せるようになります。

国会議事堂や中央省庁街、首相官邸などが集まり、制服警察官の人たちが多く監視しているなど、普段からものものしい雰囲気の霞が関界隈ですが、11月下旬頃になると素晴らしいイチョウの紅葉(黄葉?)の名所になります。

とは言っても観光客の人たちが普段から寄りつかない場所なので、ある意味、東京の紅葉スポットの「穴場」になっているのです。11月初旬の現在では、ほんのりと黄色みがかかってきた感じですね。

しばらくイチョウ並木道を歩いていると視界が開け、「国会正門前交差点」が見えてきました。日本の中枢そのものの場所なので、片側3車線の大通りがしっかり整備されています。

「国会正門前交差点」前に到着しました。この通りをまっすぐ進むと三宅坂の国立国会図書館や最高裁判所方向へ進むことが出来ます。この交差点で右に曲がって桜田門方向へ向かいます。

交差点前から撮影した国会議事堂です。建物は左右対称形を成しており、正面に向かって左側に衆議院、右側に参議院が配置されています。

霞が関の中央省庁街が湿地帯を埋め立てて造成した地盤の悪い低地上に広がっているのに対し、国会議事堂は地盤の固い「武蔵野台地」の東端部の高台に建っているのです。

国会正門前交差点から皇居の桜田門方向を撮影してみました。桜田門方向へ向かって緩やかな下り坂の地形となっていて、斜面には「国会前庭」と言う名前の緑地帯が広がっています。

ズームで撮影してみると、東京駅丸の内地区に広がっている高層ビル群を撮影することが出来ました。次回の記事では桜田門や三宅坂の坂下を目指して散策していきます。