以前のエントリで採用する製品が増加しつつあることをお伝えした米Googleの携帯電話用OS“Android”ですが、今回は、それを採用したGoogle自身のブランドを付けた製品の販売計画の存在が報じられています(有料なのでロイター日本語版のリンクも張っておきます)。

特定製品のコア・コンポーネントを提供する企業がその製品自体のメーカーとして当該製品を顧客に提供するのは、非常に微妙(センシティブ)な戦略です。それまでの“顧客”を相手として競争を行うことになるのですから。

やはり以前のエントリで触れたように、米Microsoftもそうした戦略に打って出る可能性が感じられるところではあります。

但し、Microsoftの主戦場であるPCと、“Android”が対象とするスマートフォン市場では、市場の“発展段階”が異なります。

アジア・中南米・東欧・アフリカと、広大な市場が残されているとはいえ、そうした市場では資本蓄積が為されていないため、安価な製品を提供する必要があります。

すなわち、PCは今後、台数ベースで世界的な市場拡大が再度加速したとしても、台数あたり金額ベースでの成長は以前と比べてはるかに小さいものしか期待できないのです。

既に成熟過程にある市場で、自らの“取り分”を確保するために、それまでの顧客の“取り分”を奪う戦略は、ある意味において合理的なものと言うことが出来ます。

それでは、スマートフォンはどうでしょうか。

携帯電話の世界における累計販売台数は2008年末推計で40億台を数え、対人口普及率も60%を超えました。

今後も高い成長率を期待する向きもありますが、この60%という数字は、日本における携帯電話普及の速度が落ち始めた、一つの“目安”となる数字でもあります。

そのとき、日本の携帯電話キャリアはどのような戦略を採ったかというと、通話料金の値下げ競争を展開すると共に、データ通信への注力によって一人当たり売上(ARPU)の拡大を図ったのです。

結果としてはうまくいったとは言い難いのですが、今後、世界の携帯電話市場において成長速度の減速が見られた場合、世界各地のキャリアが同様の戦略を採る可能性は高いと思われます。

…というような話を、私はこの2月にレポート(2009年3月号分)の中で述べたのですが、その“見方”は、現在でも変わっていません。

したがって、これまでの世界の“主役”であった通話のみの携帯電話機を代替する形で、スマートフォンの需要は高まると推測されます。市場拡大が期待できるのです。

そのためGoogleとしては多くのベンダを自陣営に取り込み、より多くの機種を市場投入する方向に向けるのが、成長のための“あるべき”戦略でしょう。

ロイター日本語版記事の最後の一文にあるように、機器販売収益を追わないとしても、マーケティングツールとしての寄与度を高めるために、“数を出す”ことがまず重要です。

その意味において、今回の同社の選択は、タイミングとしてあまりに早い、意外なものであると感じられます。

もしかしたら、この分野における“成長”を、最初から追わないと決めたのかもしれません。

Click, Please.

Click, Please.

特定製品のコア・コンポーネントを提供する企業がその製品自体のメーカーとして当該製品を顧客に提供するのは、非常に微妙(センシティブ)な戦略です。それまでの“顧客”を相手として競争を行うことになるのですから。

やはり以前のエントリで触れたように、米Microsoftもそうした戦略に打って出る可能性が感じられるところではあります。

但し、Microsoftの主戦場であるPCと、“Android”が対象とするスマートフォン市場では、市場の“発展段階”が異なります。

アジア・中南米・東欧・アフリカと、広大な市場が残されているとはいえ、そうした市場では資本蓄積が為されていないため、安価な製品を提供する必要があります。

すなわち、PCは今後、台数ベースで世界的な市場拡大が再度加速したとしても、台数あたり金額ベースでの成長は以前と比べてはるかに小さいものしか期待できないのです。

既に成熟過程にある市場で、自らの“取り分”を確保するために、それまでの顧客の“取り分”を奪う戦略は、ある意味において合理的なものと言うことが出来ます。

それでは、スマートフォンはどうでしょうか。

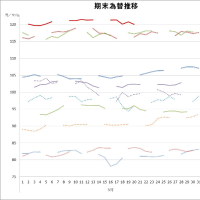

携帯電話の世界における累計販売台数は2008年末推計で40億台を数え、対人口普及率も60%を超えました。

今後も高い成長率を期待する向きもありますが、この60%という数字は、日本における携帯電話普及の速度が落ち始めた、一つの“目安”となる数字でもあります。

そのとき、日本の携帯電話キャリアはどのような戦略を採ったかというと、通話料金の値下げ競争を展開すると共に、データ通信への注力によって一人当たり売上(ARPU)の拡大を図ったのです。

結果としてはうまくいったとは言い難いのですが、今後、世界の携帯電話市場において成長速度の減速が見られた場合、世界各地のキャリアが同様の戦略を採る可能性は高いと思われます。

…というような話を、私はこの2月にレポート(2009年3月号分)の中で述べたのですが、その“見方”は、現在でも変わっていません。

したがって、これまでの世界の“主役”であった通話のみの携帯電話機を代替する形で、スマートフォンの需要は高まると推測されます。市場拡大が期待できるのです。

そのためGoogleとしては多くのベンダを自陣営に取り込み、より多くの機種を市場投入する方向に向けるのが、成長のための“あるべき”戦略でしょう。

ロイター日本語版記事の最後の一文にあるように、機器販売収益を追わないとしても、マーケティングツールとしての寄与度を高めるために、“数を出す”ことがまず重要です。

その意味において、今回の同社の選択は、タイミングとしてあまりに早い、意外なものであると感じられます。

もしかしたら、この分野における“成長”を、最初から追わないと決めたのかもしれません。