「百姓彫刻」

これは百姓を彫ったもので、百姓彫刻ではありません。

説明・・・

昔々、東北の山合いの村では、農閑期になると、男たちは、手近にある廃材で、人の仕草(卑猥なものが多かったそうです)を彫り、寺社などでの集会で、競い合い、自慢しあい、それを肴に酒を酌み交わし、冬を過ごしていたそうです。

「生き人形」

説明・・・

江戸時代、人形彫刻の達人が各地に現れ、江戸日本橋では、芝居小屋のように、興行として、なりたっていたそうです、明治時代に入ると、それもすたれ、芸術としても認められず、多くは廃棄されたり、欧米人に買い取りされたりで、現在では数点残されている程度です。

作品は「迷子と警察官」

「元祖しぐさ彫り」

説明・・・

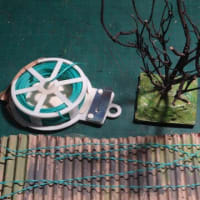

子供の頃からの廃材木彫りに加え、「湯木貞一」や「柳宗悦」などの民藝運動にも影響を受け、町並み好き、が、自然に「油彩」そして立体に・・・手元にあったソーメンの空き箱で、が、ジオラマの始まり・・・この少し前から造っていた木彫り人形を手前に置いてみると、バッチリ”コラボ”

「木彫りといえば、熊か仏像ばかり」

これに反発するように、出来たのが「しぐさ彫り”」

「獅子舞」と「黒丸ウイスキー」

日本人特有の小さな仕草”

作品は「色っぽい銭湯帰り」

前述二項の作品を師匠に、ジオラマサイズの7㎝に小型化・・・こんなに楽しく彫れるのに、ほかに、している人が居ない、??(なので元祖”と・・・)

答えは=・売り物にならない”・むずかしい?・プラで買える?

私の過去の趣味、カメラ(人物)油絵、特に人間観察が下地になっている?か?・・・ちなみに私、アバウトなA型、緻密さよりも雰囲気”重視ですので、あしからず。

最新の画像もっと見る

最近の「アート」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- 童話(87)

- 立体絵画(90)

- アート(133)

- 仕草彫り(24)

- ジオラマ作家(51)

- 情景作家(16)

- 情景作家(28)

- 鬼(1)

- 発泡スチロール彫刻(6)

- 思い出ジオラマ(5)

- 恩返し(2)

- 工芸(3)

- イジメ対策(0)

- 追憶(7)

- 悲喜劇?(1)

- 旅記(1)

- 道ばたミュージアム(1)

- 忍者(1)

- 歴史もの(3)

- 立体情景絵画(0)

- ジオラマ作家(1)

- 歴史もの(15)

- 季節もの(16)

- 健康(2)

- 鎮魂(0)

- 実録(0)

- 町おこしの応援をするジオラマ(11)

- ジオラマ間壁正人(7)

- 町あるき、ジオラマ(3)

- アート・文化(193)

- 木彫り人形作家(17)

- 町おこしジオラマ(5)

- インポート(3)

- 廃材ジオラマ(5)

- 情景作家(4)

バックナンバー

人気記事