しょこら―でさんからご朱印を頂きました。

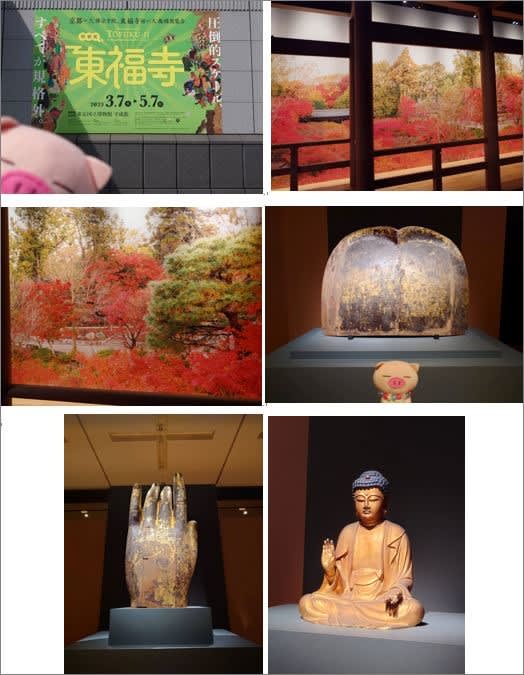

東京国立博物館 特別展「東福寺」

東京国立博物館 特別展「東福寺」

東福寺(京都市東山区本町にある臨済宗東福寺派の大本山の寺院)の寺宝をまとめて

紹介する初の機会となる本展では、伝説の絵仏師・明兆による記念碑的大作「五百羅漢図」全幅を修理後初公開するとともに、

巨大伽藍にふさわしい特大サイズの仏像や書画類も一堂に展観いたします(※会期中展示替えがあります)。

草創以来の東福寺の歴史を辿りつつ、大陸との交流を通して花開いた禅宗文化の全容を幅広く紹介し、

東福寺の日本文化における意義とその魅力を余すところなくご覧いただきます。

上野東照宮 東京都台東区上野公園

上野東照宮 東京都台東区上野公園

徳川家康公(東照大権現)を神様としてお祀りする神社。

寛永4年(1627年)藤堂高虎が上野の高虎の敷地内に創建しました。

元和2年(1616年)、危篤の家康から自分の魂が末永く鎮まる所を作ってほしいと高虎と天海に遺言されたという。

現在の社殿は慶安4年(1651年)徳川家光が改築したもので、上野戦争や関東大震災や第二次世界大戦でも焼失を免れています。

そのため強運の神様として、また家康を祭神としていることから出世、勝利、健康長寿の神様として信仰されています。

限定ご朱印

亀戸天神社 江東区亀戸

亀戸天神社 江東区亀戸

ご祭神:天満大神(菅原道真公)、天善日命(菅原家の祖先を相殿に祀る)

寛文二年(1662)菅家の後裔、菅原大鳥居信祐公が九州の太宰府天満宮より勧請、地形をはじめ社殿や楼門、

太鼓橋など境内の結構をすべて太宰府の社にならって造営したのを起源とします。

五歳でこの和歌を詠まれた道真公。

「美しや 紅の色なる 梅の花 あこが顔にも つけたくぞある」

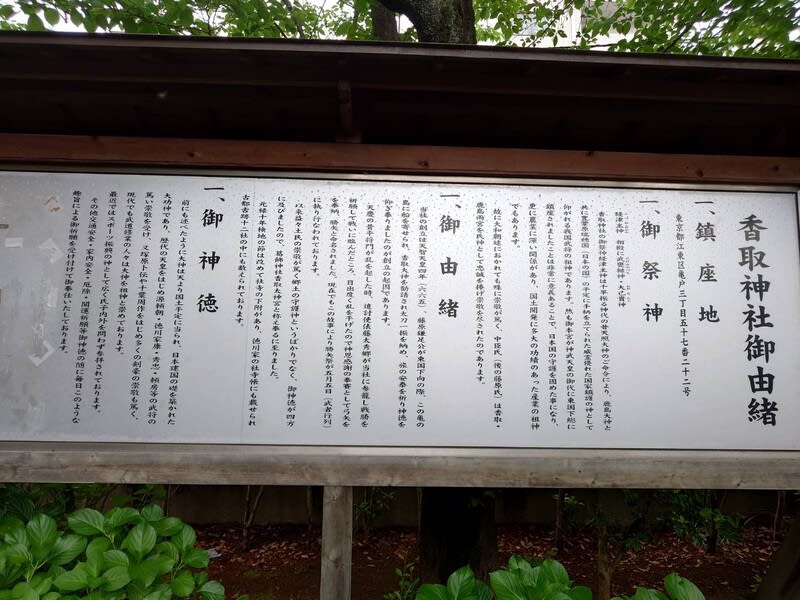

香取神社 江東区亀戸

香取神社 江東区亀戸

ご祭神:経津主神(ふつぬし)

【相殿】

武甕槌神(たけみかづち) 大己貴神(おおなむじ)

天慶の昔、平将門が乱を起こした際、追討使・俵藤太秀郷(たわらとうたひでさと)はこの香取神社に参拝し戦勝を祈願しました。

乱はめでたく平定することができ、神恩感謝の奉賓として弓矢を奉納、「勝矢」と命名されました。

この古事により、1000年の時を経て今も「勝矢祭」が守り伝えられています。

勝石

勝石

2016/7/24 — 今年が鎮座1350年の節目の年にあたる記念事業の一環として建立されたました。

重さ約4.5t、台座を含めた高さは約1.1m、幅は最大で約2.5m。

藤原鎌足の故事に基づいて、太刀一振りを冠したデザインが施されています。

亀戸大根の碑

亀戸大根の碑

亀戸大根は、1860年〜1864年頃の江戸時代末期に、亀戸香取神社の周辺で栽培が始まったとされます。

当時は「おかめ大根」や「お多福大根」「福分け大根」といった名前で流通していました。

大正時代初期に産地の名をつけて、亀戸大根と呼ばれるようになりました。

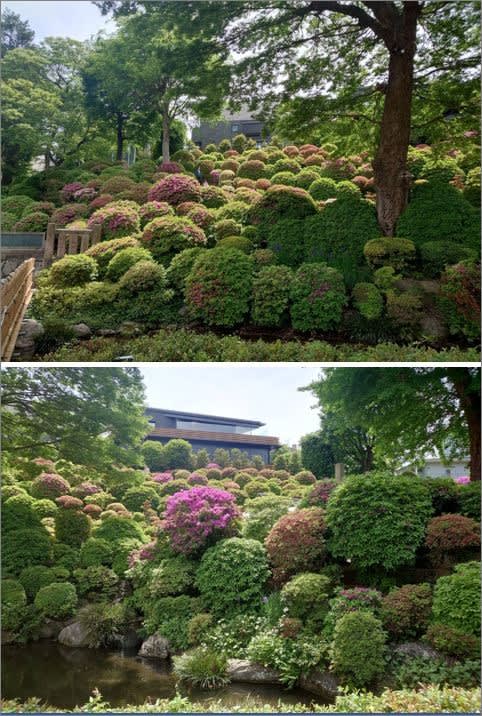

根津神社 文京区根津

根津神社 文京区根津

ご祭神:須佐之男命(すさのおのみこと)、大山咋命(おおやまくいのみこと)

誉田別命(ほんだわけのみこと)、大国主命(おおくにぬしのみこと)、菅原道真公(すがわらみちざねこう)

今から千九百年余の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀したと伝えられています。

乙女稲荷神社

乙女稲荷神社

命を育む女性の象徴としてお稲荷様を祀ってあることから「乙女」の名がついた乙女稲荷は、

女性を守ってくれる神様として信仰されています。

駒込稲荷神社

駒込稲荷神社

庚申塔

庚申塔

塞(さい・さえ)の大神

塞(さい・さえ)の大神

村や部落の境にあって、他から侵入するものを防ぐ神。

つつじ苑

つつじ苑

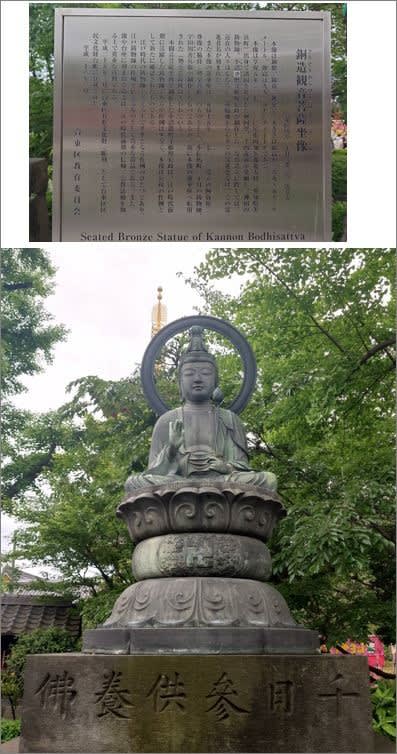

浅草寺 台東区浅草

浅草寺 台東区浅草

ご本尊:聖観世音菩薩

世間の生きとし生けるものの音声を観じ、その苦しみを除かれ、また願いを聴いて安楽を与えてくださる仏さまです。

西暦628年(推古36年)の3月18日の早朝、地元の漁師、檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)の兄弟が

隅田川で漁をしていたところ、網に一体の観音像がかかりました。二人はその観音像を引き上げると、

地元の有力者土師中知(はじのなかとも)の元へ届けました。

土師中知はこの観音像を祀り、自宅を寺にして、礼拝供養に生涯を捧げました。その寺が、浅草寺のはじまりと言われています。 雷門

雷門

浅草寺の総門であり、正式名称は「風雷神門」。その創建年代は詳らかではなく、平公雅が天慶5年(942)に堂塔伽藍を一新した際、

総門を駒形に建立したと伝わっています。

雷門の大提灯

雷門の大提灯

浅草寺の雷門は、1865年に火災により焼失しましたが、松下幸之助創業者が1960年に再建しました。

それと同時に大提灯の奉納を行って以降、約10年ごとに1度、浅草寺から依頼を受けて大提灯の修復を行っています。

高さ3.9メートル、重さ約700kg。

宝蔵門(仁王門)

宝蔵門(仁王門)

この門はもともと仁王門と呼ばれており、平公雅が天慶5年(942)に武蔵守に補任され、

その祈願成就の御礼として仁王門を建立したのが創建という。

本堂(観音堂)

本堂(観音堂)

ご本尊の聖観世音菩薩を奉安することにちなみ、観音堂とも呼ばれています。

国宝に指定されていた旧本堂は昭和20年(1945)3月10日の東京大空襲により焼失し、その後全国のご信徒からのご浄財により、

昭和33年(1958)に今日の本堂が再建されました。

五重塔

五重塔

昭和48年(1973)に再建された鉄骨・鉄筋コンクリート造りの塔。外から見ると五重塔は地上面から建っているように見えますが、

実際は塔院の上に建っています。

高村光雲作の龍神像(沙竭羅龍王像)お水舎(おみずや)

高村光雲作の龍神像(沙竭羅龍王像)お水舎(おみずや)

影向堂(ようごうどう)

影向堂(ようごうどう)

影向とは、神仏が姿かたちとなって現れることです。

六角堂

六角堂

井戸の上に建てられています。堂内には、日限を定めて祈願すれば、必ず霊験があるという「日限地蔵尊」が安置されています。

このため、日限地蔵堂とも言われています。

パート2「四柱神社、善光寺」へ続く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます