友人よりご朱印を頂きました。

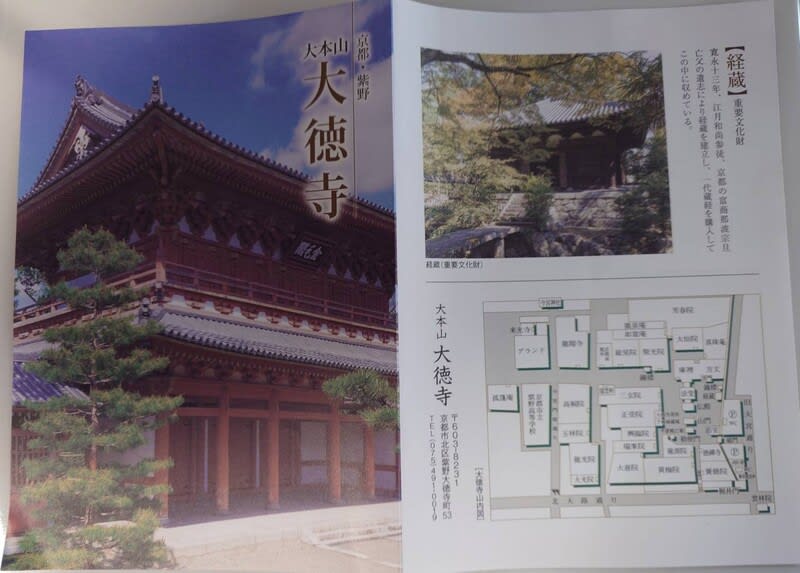

京都「大徳寺、伏見稲荷大社」 大本山・大徳寺 京都市北区紫野大徳寺町

大本山・大徳寺 京都市北区紫野大徳寺町

臨済宗大徳寺派の大本山で龍寶山と号する。

鎌倉時代末期の正和4年(1315)に大燈国師宗峰妙超禅師が開創。

室町時代には応仁の乱で荒廃したが、一休和尚が復興。桃山時代には豊臣秀吉が織田信長の葬儀を営み、

信長の菩提を弔うために総見院を建立、併せて寺領を寄進、それを契機に戦国武将の塔頭建立が相次ぎ隆盛を極めた。

龍源院 庭園

龍源院 庭園

方丈を中心として南庭、北庭、東の壺石庭、開祖堂前庭、庫裡南軒先の各種庭園からなっている。

天井龍

天井龍

法堂の天井には、狩野探幽35歳の時の力作「雲龍図」が描かれており、手を叩くと龍が鳴いたように音が響くことから「鳴き龍」と呼ばれている。

大徳寺は多くの名僧を輩出し、茶の湯文化とも縁が深く、日本の文化に多大な影響を与え続けてきた寺院である。

この大徳寺の修行は五本の指に入るほどの厳しさだそうです。

伏見稲荷大社 京都市伏見区深草薮之内町

伏見稲荷大社 京都市伏見区深草薮之内町

全国に30,000社あるといわれ、全国その総本宮が伏見稲荷大社です。

奈良時代の和銅4年(711)2月初午の日のこと、稲荷大神様がこのお山に御鎮座された。

その由来には諸説あるが、当時の京都の発展に貢献した秦氏の子孫・秦伊侶具(はたのいろぐ)が、

稲荷山にある三ヶ峰に神を祀ったことがはじまりと伝わっている。

『山城国風土記』の伝承によると、秦伊侶具がぜいたくにも餅を的にして弓の練習をしていたところ、その餅が白鳥となって飛び立ち、

降り立った山の峰に稲が実ったことから伊奈利(いなり)という社名になったそう。

秦伊侶具はその後はぜいたくをやめ、食べ物を大切にするようになったといわれている。

ご祭神は

宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)・佐田彦大神(さだひこのおおかみ)・大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

・田中大神(たなかのおおかみ)・四大神(しのおおかみ)の五柱からなる稲荷大神。

ご利益は五穀豊穣や商売繁盛、家内安全、諸願成就があるとされる。

楼門

楼門

神社の楼門の規模としては日本でもっとも大きいもののひとつ。天正17(1589)年に豊臣秀吉が造営したと伝えられている。

千本鳥居

千本鳥居

鳥居が並ぶようになったのは実は江戸時代以降。鳥居は通りという意味も持つことから、願いごとが通るようにというおまじない、

または願い事が通ったというお礼をこめて鳥居が奉納されるようになった。

その数は千本どころか一万本をこえるそうです。

一の峰

一の峰

最高峰(標高233メートル)。ここは末広大神と崇められている。

往復2時間ほどかかるようです。修行ですね。

友達も朝9時に駐車場に入り、戻ってきたのは11時ころだとか。

駐車場は朝早くいかないと、満車だそうですよ。

とっても素敵な大徳寺と伏見稲荷大社のご朱印ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます