■「義経記」で、源義経が奥州に落ち延びる時に小矢部川を五位庄の「二位の渡し」から「六渡寺村」迄船で下り海岸線を北上したと記載されているが、当時の「越の潟」は広大であり、実際は海の手前の高岡市守山辺りで船を降りたと考えるのが妥当である。

■加賀藩の記録に見られる小矢部川の「渡し船役」の記録⇒銀の手当てが支給され、屋敷も与えられた。「五位の渡し」の渡し船役には「赤丸村五兵衛」「赤丸村領三日市西村彦兵衛」等が任命された。(※「福岡町史」)

「小矢部川の六渡寺舟渡し」の記載された越中の古地図(※「福岡町史」)

■「加賀藩参勤交代懐中絵図」にも「五位の渡し」が記載される。

「二位の渡し」の後には「五位の渡し」となって昭和初期迄続いた!!

■延喜式内社赤丸浅井神社の創建は「元正天皇二宮の御創建」と伝わる。この人物は「文武天皇」とその妃の「石川刀自娘 ※蘇我氏」の間に産まれた「石川朝臣広成」、後の「高円朝臣広世」である。元正天皇は天皇の子を全て「親王」とし、聖武天皇とその弟の石川朝臣広成の母親代りとなった。(※「続日本紀宣命講」参照)

■「元正天皇二宮」実は「文武天皇の第二皇子 石川朝臣広成」の事が系図に出ている。

⇒元正天皇は若くして崩御された文武天皇の育ての母親として宣命を下されている。聖武天皇は「吾子美麻斯王 アコミマシオウ」(我が子の聖武天皇「幼名は首皇子、美麻斯王と云う」)と宣べられている。

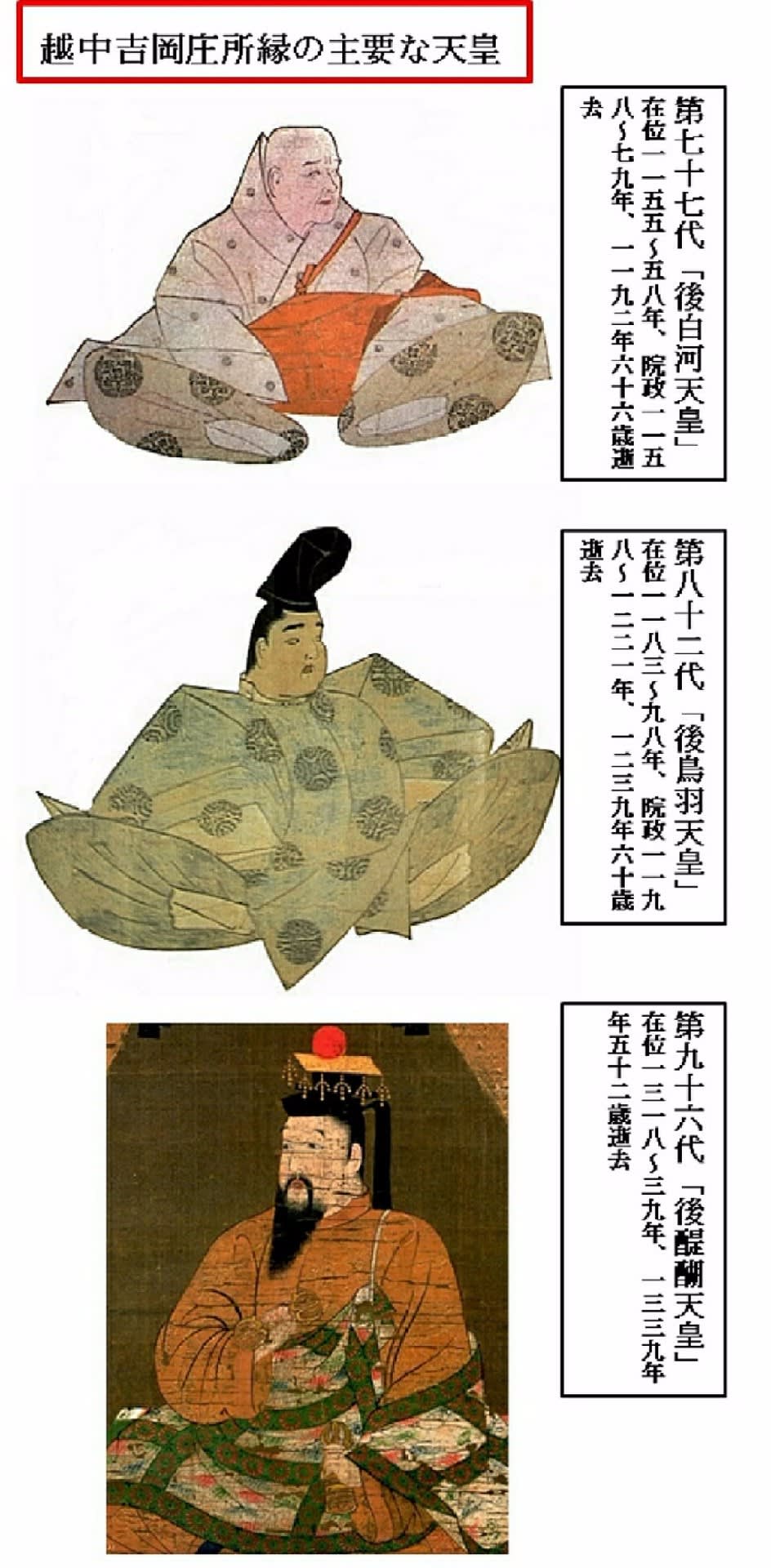

■後白河上皇の後院領「吉岡庄」は、南北朝時代の末期の「後醍醐天皇」の第八皇子宗良親王が「赤丸浅井城」に在城された時に「五位庄」になったと伝わる。(※「宝永誌」加賀藩記録)

🔽【義経記】は定説として、[南北朝時代から室町時代に作られた]と見られており、義経の通過の時に【おいのしょう「五位庄」】と記載されている事からこの説が唱えられる。

(※「五位庄」は室町時代に「足利義満が相国寺に寄進した庄園」として「相国考記」に登場する。)

しかし、この「おいのしょう」が「後白河上皇」から「後醍醐天皇」迄伝来した「上皇の庄園」の「後院領」が「後いのしょう」、「おいのしょう」と書き習わされていたとすれば、寧ろ、「義経記」の背景の時代の「後白河上皇」の時代に記載されたとしてもおかしくは無い。「源義経」は「後白河上皇」から「五位」の位を与えられて「源平の戦い」で「平家打倒」に尽力した人物だ。越中の赤丸村が「上皇の庄園の後院領」で在った事を知らない学者達が、「おいのしょう」が室町時代から登場する「五位庄」の事だと決めつけ、又、舟に乗ろうとして「権の守」に見とがめられて、「守護の館が近ければ・・」と言ったから、「この守護の館とは高岡市の守護町の事だ」と決めつけた。しかし、赤丸村の赤丸浅井神社前で合流していた小矢部川と庄川の合流点の「二位の渡し」が「赤丸浅井神社の縁起」に登場する「元正天皇の二宮の御創建」からきている名称で在ったなら、この「守護の館」は「元正天皇二宮が在城されたと伝わる赤丸浅井城」の事である。この城には「越中石黒氏」が累代在城して、南北朝時代には「石黒重行」が「後醍醐天皇の八宮の宗良親王」をお迎えしたという記録とも合致する。

全ては、「後白河上皇」の庄園「越中吉岡庄」が「赤丸村周辺に在った庄園」と言う事も知らず、「赤丸浅井神社由緒」や「赤丸浅井城」、古代の地理も知らなかった学者達の盲説とも言える。

「延喜式内社赤丸浅井神社」には、古くから「この庄園が後白河上皇の庄園の越中吉岡庄で在った」と伝え、「赤丸浅井神社が元正天皇の二宮(文武天皇の二宮)の創建」と伝える事から、「赤丸浅井神社」の別当「川人山鞍馬寺」が「門跡寺院聖護院」の末寺で皇室ゆかりの「後院領」で在った事から、これらの事実が深く秘匿され、一般的には知られていなかったからだと見られる。

🔽「越中吉岡庄」の歴代上皇、天皇への伝領

🔽室町幕府の越中守護「畠山持国」が「赤丸浅井城」城主として記載される「畠山文書」の「越中統治絵図」

(※「大阪府羽曳野市資料叢書」)

■越中吉岡庄の地頭成佐の東砦、西砦、地頭屋敷が在ったと伝わる「吉岡谷」は赤丸城の山裾の加茂地区に残る。今もこの地区には吉岡と名乗る一族が住む。

■かつて加賀藩士森田柿園が「伝承の事」として否定していた聖武天皇の弟石川朝臣広成について馬場朗氏が「天皇と藤原氏」という著作で詳しく解明された。元正天皇が親代わりを務めた聖武天皇の弟--即ち文武天皇の第二皇子の石川朝臣広成については、万葉集にも3首の歌が掲載されているものの万葉集の解説本でも触れられて来なかった。赤丸浅井神社は元正天皇の甥の「二宮」--即ち、蘇我氏系の石川朝臣広成が開かれたと「浅井神社三社誌」に記載されている。元正天皇は父を天武天皇と持統天皇の子である草壁皇子、母を蘇我氏系の元明天皇として生まれたが、弟の文武天皇が24歳という若さで夭折した為、その皇子が幼少の為に母の元明天皇(天智天皇皇女・母は蘇我倉山田石川麻呂の娘の蘇我姪娘)の後を受けて女帝となった。元正天皇は終世独身で子供が無かった為、首皇子が聖武天皇となった時には「吾子」とその宣命で呼び親代わりを表した。

聖武天皇は父を文武天皇、母を藤原不比等の娘の宮子として生まれ、後には藤原不比等と県犬養三千代の娘の光明子を妻とした。

文武天皇が藤原宮子を「夫人」とし、紀竈門娘(キノカマドノイラツメ)、石川刀自娘(イシカワノトジノイラツメ)を「妃」とした事が続日本紀に文武元年(697年)8月の項に記載されている。しかし、その16年後、和同6年(713年)の項には、「石川・紀の二嬪の呼び方を貶して嬪と称してはならない」と記載されている。

「大鏡」に拠ると、藤原宮子の父の藤原不比等は実は天智天皇の子で、天智天皇(中大兄皇子)は蘇我入鹿を討った「乙巳の変」※イッシノヘン の時に協力した中臣鎌足にその功績を賞して自分の愛妾を授けた。がその時には愛妾は妊娠しており、天智天皇は「男の子なら自分の子とせよ」と鎌足に命じたと云う。その時生まれた男子が藤原不比等であった事が「大鏡」に記載されている。この「乙巳の変」では元明天皇の祖父の蘇我倉山田石川麻呂が中大兄皇子・中臣鎌足に味方し、素知らぬ顔で上表文を読み上げていた時に中大兄皇子と佐伯子麻呂が蘇我入鹿に斬りかかったと云う。しかし、蘇我倉山田石川麻呂は維新政府で右大臣に任命されたものの、ついには中大兄皇子と中臣鎌足の陰謀で自殺に追い込まれたと云う。

藤原不比等はなりふり構わず孫の首皇子を天皇にする為に嬪の紀竈門娘と石川刀自娘を廃妃に追い込んだ。紀竈門娘は不貞を理由に追放され、石川刀自娘は臣籍に降下させられ、皇子の広成も家臣として扱われた。石川朝臣広成は天平十五年(743年)に内舎人、天平宝字二年(758年)八月に従五位下・但馬介。

【続日本紀】

《天平宝字4年(760年)2月》従五位下石川朝臣広成「高円朝臣」と賜姓。高円朝臣広成を少輔に任ず。(※赤丸浅井神社創建の親王⇒文武天皇の二宮、聖武天皇の義弟。)

《天平宝字4年(760年)6月》光明皇太后(聖武天皇の皇后)没。

《 5年5月 》従五位下高円朝臣広世を摂津亮とす。

《 6年4月 》従五位下高円朝臣広世を山背守とす。

《神護景雲二年(768年)二月癸巳》○癸巳。 従五位上高円朝臣広世為周防守。

万葉集に3首の掲載がある。

万葉集巻四の696番に 「家人(いへびと)に恋ひ過ぎめやもかはづ鳴く泉の里に年の経ぬれば」

「泉の里」とは山城国相楽郡、泉川(現在の京都府木津川市加茂地区)流域の地で恭仁京(くにきょう)の所在地。恭仁遷都は天平十二年(740年)。

万葉集巻八の1600番に 「妻恋ひに鹿(か)か鳴く山辺の秋萩は露霜寒み盛り過ぎゆく」

配列から天平十五年(743年)秋の作。鹿とはシカの事で雄はシカ、雌はメカと呼ばれていた。後に全体をシカと呼んだ。

万葉集巻八の1601番に 「めづらしき君が家なる花すすき穂に出づる秋の過ぐらく惜しも」

これを受けて1602番には大伴家持の 「山彦の相とよむまで妻恋に鹿鳴く山辺に独のみして」 が載せられている。

■【延喜式内社五位庄53ヶ村総社赤丸浅井神社由緒】

赤丸浅井神社由緒には「元正帝二宮が東国33ヶ国の統治を任された」と有るが、「東大寺開田越中国砺波郡石粟村官施入田地図 天平宝字三年(七五九年)」には「浅井神社一段」とある。「宝永誌」には「養老元年(717年)には七堂伽藍が建立された」と記載されている。続日本紀に記載されている石川朝臣広成の臣籍降下が和同6年(713年)になっているから、年代からするとその直後から東国33ヵ国の統治を任され、赤丸浅井神社の建立に着手した事になる。続日本紀には養老元年(717年)に「小僧行基は弟子らとともに出没し、徒党を組み、いたずらに説教をし、ものを乞い、聖道と偽って人々を幻惑している。」として批判している。こうして朝廷は当初、行基の集団を弾圧していた。行基は渡来種族の王仁氏の一族と云われる。行基は蘇我氏と強い因縁で結ばれている葛城山の高宮寺で受戒している。葛城山は修験道を創始した役行者が吉野に隠棲していた天武天皇の若い時の大海皇子を助けたと云う。従って天智天皇の系統の藤原不比等は警戒していた筈である。その行基は近江浅井の神の「八河江媛神」を赤丸の地に祀り、その後、白山を開いた泰澄が庵を結んだと伝わる。現在の井波別院瑞泉寺の客仏「釈迦如来像」は白山信仰の仏と伝わる。これは調べると赤丸村に在った「川人山鞍馬寺」の本尊であった様で福岡町史にもその事が記載されている。「川人山鞍馬寺」は両部神道で赤丸浅井神社、舞谷村八幡社、石堤村浅井神社を含む三社権現形式の寺院で有った。

天智天皇・藤原不比等の流れを汲む聖武天皇は本来なら蘇我氏を嫌う筈なのに、敢えてこの蘇我氏や大海皇子と近い行基と提携して奈良に大仏を造営し始めた。武内宿祢を先祖とし、蘇我氏と同族で越の国砺波郡に勢力を持つ利波臣志留志が何故全面的にこの事業をバックアップして米5000石(※東大寺要録)を寄進したのか? これ等から 明らかに聖武天皇は藤原不比等の思うがままにされる事について抵抗したものとみられる。赤丸浅井神社に庵を築いたという白山山伏の泰澄は元正天皇の病気の際に治癒を祈願して祈ったと云う。伝承とは言え、時代的なこれらの人物と年代が相応してくる。

元々、延喜式にも記載されている「川合の駅」があり、武具や馬を配置し、北陸道を警備していた「赤丸村」の地は、当時、小矢部川と庄川が山裾で合流している地点で、正に東北と都を結ぶネックに当る要衝で有った。この合流地点の下流の射水川は水量が多かったため船運が発達し、この川下りを「六渡寺川船下り」と呼んだ。(※「福岡町史」参照)

現在は砺波市寄りの小矢部市七社84に有る「長岡神社」の神官の名前が書かれたカワラケが山裾を走る国道八号線バイパス沿いの桜谷遺跡から発掘されている。当時は、庄川の支流から小矢部川へ流れ込む水で砺波平野の各所で沼地を形成していた為、生活に関連する施設は山沿いに配置されたのかも知れない。小矢部市の古墳も圧倒的に山沿いに多い。福岡町等で菅笠が生産されたのは、暴れ川の肥えた土と豊富な水で「菅」が栽培されていたからである。倶利伽羅の砺波関を越えて旅をした事が大伴家持の記録にも出てきており、主要な街道は砺波関から川合の駅(赤丸村)から船を利用し、伏木河口の六渡寺村の手前で船を降りて、当時広がっていた越の潟沿いに日本海を目指して歩いたものとみられる。※「川人の駅」は学者の意見として小矢部川を渡る地点を指す「川渡の駅」の変化したものではないかと云う。「義経記」に出てくる「二位の渡し」はその後、「五位の渡し」となり、加賀藩時代には官営の渡し場になり昭和年代まで続いたが、現在も元「五位の渡し」が在った赤丸村向野新村の対岸には「高岡市立野上渡」の地名が残されている。

現在は北陸道の山側街道も氷見に向う氷見街道もその姿を消して、細い道しか残っていない。小矢部市の桜谷遺跡からは立派な古代の街道が発掘された。古い時代には西山の麓を通る街道が中心であり、古代街道は石川県と富山県境の「砺波山」から「川人の駅」を経由して小矢部川下流の「亘理の駅」を経由し、海岸線沿いに新潟に向かっている。権威の有る知識人も現地の詳細の地理を知らない為、古代から続く地形を勝手に推測して歴史物語を作ってしまう。歴史は身贔屓と独断に陥りやすいがそれが真実をゆがめている。2014年になってから、学者が「富山市の吉岡」と主張していた「越中吉岡庄」は検証の上、五位庄の前身の福岡町赤丸村浅井神社を中心とした地域であるという事が国立歴史民俗博物館でも認定された。「越中吉岡庄」は白河上皇の時に京都の上賀茂神社領となり、南北朝末期には下賀茂社領になっているが、富山市の吉岡村には賀茂神社との関係は見当たらず、氷見の吉岡も同様で有る。赤丸村領とその周辺の五位庄には上賀茂社、下賀茂社の跡地が有り、現在も近接の神社に合祀されている。この地が「越中吉岡庄」であると認定される事で古代から続く礪波郡の、とりわけ、五位庄に伝わる歴史検証が端緒についたと言える。赤丸浅井神社は単なる伝承ではなく、数々の歴史を見てきた。残念ながらこの地域の古文書は度々の戦乱で焼かれ、前田家が占領してからは過去の歴史は封印、滅失された。しかし、「吾妻鏡」や「花営三代記」「義経記」等の古書には頻繁に登場する。「高岡市の歴史は前田家の歴史」との偏った了見の狭い歴史観では世界に訴えられる「歴史都市の構築」等は「絵に描いた餅」でしかない。

学会でも競争が有り、論文の発表は至上命題の様だが、それでも踏査に基ずくアカデミズムは忘れてはならない。学会の諸氏の真正な研究成果により、高岡市の独断と偏見に満ちた歴史観が一日も早く解消される事を期待したい。

※「五位庄には53ケ村が在ったと云われ、江戸時代には56~57ケ村であった」

●越中国司には「石川氏」が着任している !!