詩の書き手 は詩の読者である。果たしてそうか。詩を書くものは雑誌や詩集に発表して、書店のほか詩壇でつきあいのある人や読んでほしい詩人に送呈する。だが、〈まともに〉読まれていない、という憂き目に遭遇することが多々ある。会合で会うと、「ごめん、読んでいない」という声によく接する。読んでくれる不特定少数のありがたい人はいるが、それもある契機がないと〈まともに〉読まれない。〈まともに〉ということは感想が述語できることである。〈私〉や〈世界〉の表現に魂を注ぎ、無に等しい言語に生や存在をかける愚かさで詩は書かれる。むろん詩はそんなに読まれるものでもない。人の評価なんぞあてにしないで、自身の言語芸術、詩的精神の運命をかけて暗闘したほうがいい。

うえじょう晶詩集『我が青春のドン・キホーテ様』。タイトルは映画的なつけかただし、異国ものが好きと思わせるカタカナの多い詩編が入っている。

作者は外国への短気留学、外国の美術館巡りなどをモチーフに詩作している。作者にとって旅は訪ねる旅、確認の旅である。かの地にいって、そこにたち、その場所でみたものや経験が喚起するものを綴るのが流儀である。

旅先の光と影。それが言葉の出所だ。旅は非日常の光景を詩的情景にする。スペイン、ゴヤ、ロルカ、ラ・マンチャ、アンダルシア、地中海の乾いた土地、内戦、流血の歴史と対面して出自の沖縄を想起する言葉を紡ぎ、

「どこでもない土地のどこにもない時間/どこでもある土地のどこにもある時間/一日の時間がそのもののように流れる」(異邦人)

「もう、誰にも届かない/わたしの詩はどこにも届かない」(水葬)と自分に戻ってくる。これは詩の境界に作者が存在し自分の言葉の姿に目覚めるということだ。

プラド美術館のゴヤの「我が子を食らうサトゥルヌス」から発想したリアルな作品「洞窟の記憶」にある沖縄戦のガマでの悲惨な体験を語る「私」は虚構なのか自分なのか、そこが判然としなかった。

実に久しぶりに出た『KANA』21号は真久田正追悼号である。故人と関係のあった人の詩や文章を寄せていて、故人の志向性、生存の位置、活動を知らしめてくれる。おもろ語を意識した詩作は「琉球古語の響きへなびく」音韻言語と思うのだが、こういう詩ができたのには、この人が琉球独立論者であったことからして〈故意の詩境〉によるものであることがわかった。

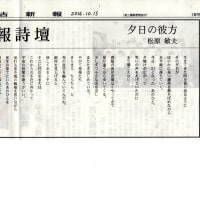

『あすら』35号の仲本瑩の「夕占びと」。夕占とは辻占いの一種で通りかかる人の声で占いをするものらしいが、その古代人の奇妙な感覚を自らが体現して詩作している。

「平和通りの市場へ。これが最短、最適な女たちの匂いのする、蛇のような狡猾さをまねて。まねて、とおもっているうちにわたしは置いて行かれる。追い越されていく。されど市場のほうへ。夕占びとのひしめきあう界隈へ。」

市場は言葉が雑踏する不思議な場所だ。そういう市場の情景と魂が交叉する。歩行が耳の感覚となって空間をとらえる。魂のわさわさ、エロス、人声が詩的世界をつくる。魂が生活や世界を感じながら歩行するというのはこういうことだろう、と思わせる。仲本の詩には死んだ妹や母の面影を追想する場面がよくでてくる。日常が単なる通行ではなく、異界をよび、詩句を生む。歩行が詩境となる行為がある。瞬間、場面をとらえる俳句的感性と魂を放り込む詩法が混淆して、不思議な味わいがでている。

『アブ』14号は、東恩納るり、山原みどり、長島瑠、伊波泰志、西原裕美、宮城隆尋など若手を掲載している。伊波は「ぼくらは言葉を持たない世代だ」といっていたが、ハイパー・ポスト72世代のかれらの感性や言葉を占うことに関心がいく。

西原の「思い出せなかった/呼吸が/いま/指の先で/息をした」(呼吸)は内的感覚と身体感覚が危うい比喩の詩句。宮城の「何の発見もない/変化を望むこともない/期待は踏みにじられることがわかっている/だから顔を上げない」(天板)といった表現には青春の屈折と怒り、絶望から内発する言葉がある。

小文芸誌『霓』2号の宮城信大朗の詩句はひらがなの軽妙さで現在を吊し情景を浮き立たせている。

「いまこれから/きれいないびつのうえにたって/しじんたちのやかましいきょげんを/くちいっぱいにほおばってごらんなさい」(あし)

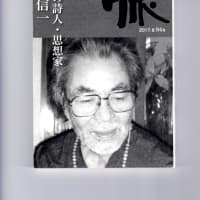

『脈』79号は「特集吉本隆明と沖縄」。実に読み応えのある雑誌だ。今号から、比嘉加津夫の個人誌『Myaku』と合併して出すことになったようである。『Myaku』はこれまで比嘉の個人誌で詩人や思想家を特集する、年4回出す精力的な雑誌。今後は彼自身の個人誌的な要素と同人誌的な要素を持たすわけだ。雑誌を出すには誌面の充実が求められる。だらだらと号を重ねるだけの同人誌よりも時宜を考慮した特集方式が魅力ある雑誌づくりになることを心得ているからだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます