今の歌が詰まらない訳でもない。

昔の歌が凄かった筈もない。

歌謡曲は所詮、歌謡曲なのだ。

しかし、一昔前の歌を聞くと、不思議と心が洗われる様な気になるのは、気のせいだろうか。まるで人生という名の泥沼を洗い流してくれる様な気分になるのは、何故だろう?

別に、”音楽のある風景”のセールスでもないが(笑)、特にバブル末期の昭和の歌は生意気にも映る。しかしそこには、今の歌にはないある種の”意外性”を感じてしまう。

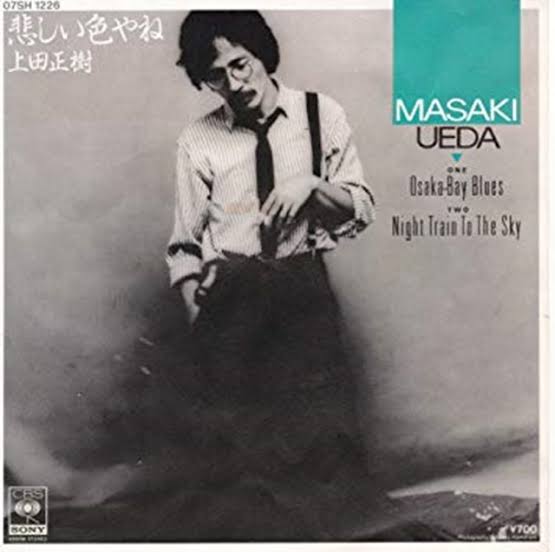

上田正樹の「悲しい色やね」(1982)を超えるバラードは世界中を探せば、見つかるかも知れない。しかし、Eaglesの「ホテル・カリフォルニア」(1976)と同様、この悲しさを綴るバラードも最初はパッとしなかった。

ヒット曲には偶然に創出されるものと、必然的にブレイクするものがある。

そこで今日は、世紀のヒット曲誕生の裏側を見ていきたいと思います。

以下、”大阪弁、女言葉で綴られた名曲はこうして生まれた”から一部抜粋です。

上田正樹と悲しい色

1980年代前半、日本では“一億総中流”という言葉が生まれた。そんな中、関西弁で歌われた一曲のバラードがヒットチャートを駆け上がる。

上田正樹の名曲、「悲しい色やね」である。

この歌が発売された1982年は、歌謡界にとっても“豊作の年”と言われ、あみんの「待つわ」、岩崎宏美の「聖母たちのララバイ」、サザンの「チャコの海岸物語」、中島みゆきの「悪女」、忌野清志郎と坂本龍一の「いけないルージュマジック」、薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」などなど。

上田は1974年に、“上田正樹とサウス・トゥ・サウス”という今では伝説のバンドを結成するも僅か2年で解散。1977年からソロ歌手としてキャリアをスタートさせるも、ヒットには恵まれない。

1981年、CBSソニー(現ソニーミュージック)に移籍するが、思う様に売り上げは伸びない。そこで、当時の担当ディレクター関屋薫がこんな提案をした。

”上田正樹のシンガーとしての魅力を引き出す為に、曲を依頼してみよう!あのハスキーな声で美しいバラードを歌ったらどうなるだろう?”

関屋は当時、新進気鋭の林哲司に作曲を依頼する。

林はスマートな英語詞をイメージした楽曲を書き下ろした。まさに文句のつけようのないメロディーだった。すぐに関屋は康珍化に作詞を依頼する。

康と言えば、後に「ギザギザハートの子守唄」や「桃色吐息」や「ミ・アモーレ」など数多くの名曲を林とのコンビで大ヒットさせた才人でもある。

上田正樹という“一癖ある男”が歌う美しいバラードの歌詞を依頼された康は、すかさず関屋に電話を入れる。

”あの曲を関西弁で書いたらマズイかな?”と康は言う。

”関西弁も驚きだったが、更に女性目線の言葉で綴られるとは・・・”

こんな歌、売れるわけがない

数日後、できあがった歌詞を見た作曲家の林は一言。

”こんな演歌みたいな曲、売れる訳がない”

洋楽っぽいスマートなポップスを作曲したい林にとって、裏切りに近い歌詞だった。

しかし関屋の頭の中には、確信にも近い自信があった。

メロディーとサウンドがこの上なくお洒落で、歌詞が関西弁、それに上田のハスキーな声が泥臭く絡む・・・。

タイトルは当初「大阪ベイブルース」だったが、「悲しい色やね」に変更された。しかし、リリース直後の売れ行きは芳しいものではなかった。

ところが、歌詞が大阪の人の心に刺さったのか?関西地区の有線リクエストが日に日に増えていく。とうとう翌年には、チャート上位に躍り出るほどのヒットを記録した。

作曲を担当した林は、後のインタビューでこう語る。

”僕はこの歌を通じ、作曲家としての美意識と<売れる>という現実が違う事を知り、売れるコツをつかんだ気がする。<最終的に人の心を打つものは、単に感動するメロディーではなく、人が歌う肉声としての歌だ>という事に気づいたんです”

上田は「悲しい色やね」を歌った当時、大阪から東京に居を移していた。実はこの歌詞は、上田と康の二人で練りあげたものだ。

描かれた場面や心模様には、上田自身が大阪のミナミや西成に住んだ70年代の実体験が投影されている。

上田は、あるインタビューで”大阪の海、悲しい色とはどんな色なのか?”と問われた時に、以下の様に語る。

”汚れて濁った海の色かな。歌い出しの<にじむ街の灯>は最初は<尼崎の灯>やった。具体的すぎるから<街の灯>に変更する事になってね(笑)。でもほんまは<天保山から見える灯>やったんかな(笑)”

上田正樹は、「悲しい色やね」を通じ、弱い人間や敗者の目線から”大阪人の魂(ソウル)”を表現したかったのだ。

以上、「JPOP名曲事典300曲」からでした。

意外性が生み出す破壊力

ヒット曲にはその中に含有する意外性が起爆剤となり、更にその意外性が破壊力を増す事で、ブレイクという感染爆発を引き起こす。勿論、美しい歌詞と優雅なメロディーが必然的に大ヒットを飛ばす事も多々あるケースだろう。

しかし、「悲しい色やね」は必然性の裏を見事に突いた。まさに美しさを超えた意外性だったのだろう。いや、美意識を超えた悲しさとも言えようか。そういう意味では大ヒットと言うよりも、パンデミックと言えなくもない。

かつてリーマンはコーシーの複素解析論を見て、”これこそが新しい数学だ”と興奮した。しかし、当時の数学界はコーシーの複雑過ぎる奇怪な数学論は、”現実的でない”として眉をしかめた。確かに、複素解析論には数論特有のシンプルな美しさには欠ける。

リーマンは、複素解析論の意外性の破壊力に気付いていた。つまり、コーシーの理論は感動ではなく、リーマンの心を打ち、血となり肉となったのだ。

上田正樹が自分の言葉で大阪の悲しみを謳い尽くした様に、コーシーは自分の言葉で虚数を語り尽くし、リーマンはその虚数を現代数学の主要な言葉に置き換えた。

最後に〜悲しみに覆い尽くされた歌

喜びや感動は誰でも共有できる。しかし、悲しみや憎しみや憐れみは誰もが共有できるものでもない。

「悲しい色やね」には、今の日本人が失ってるものを全て織り込んでる様な気がする。

つまり、敗者の視線から物事を眺める事ができなくなってる日本人を揶揄した、”哀しい歌”だったのかも知れない。

上田正樹は”悲しい大阪”を歌う事で、バブル末期の浮かれた日本の悲しい未来を表現し、予測してたのかもしれない。

大阪の悲しさは日本の悲しさでもある。

”自分さえ良ければ”というのは、悲しさ以上に愚かさでもある。

感動する作品はゴマんとあるが、心を打つ作品は滅多に出会う事はない。

悲しさを歌うバラードは数多く存在するが、悲しみで覆い尽くされた歌というのは、そうそうあるもんじゃない。

「悲しい色やね」を聞く度に、そんな感傷に浸るのは私だけだろうか。

一昔前の歌を聞くと、不思議と心が洗われる様な気になる。

同感です。

メロディーの一音一音、歌詞の一言一句に、つい当時が呼び覚まされます。

関西発の曲としては「桑名正博」、「月のあかり」。

「BORO」、「大阪で生まれた女」。

「憂歌団」、「胸が痛い」(康珍化作詞)。

「ウルフルズ」、「ワンダフルワールド」などが思い浮かびます。

それぞれ好き嫌いはあると思いますが、佳曲だと思います。

音楽はよく聴く方じゃないんですが、歌謡曲はよく聴きましたね。

やはり日本人には洋楽よりも邦楽ですか。バラードも好きですが、演歌も大好きです。特に新沼謙治の「津軽恋歌」私にとってグラミー賞と当確は歌ですかね。

あとは小坂明子さんの「あなた」。もう言い出すと止まりませんね。

Tomorrowもいいけど

ジーンと胸を打つのはやっぱAloneやね

大阪の女もいいけど

高知の女もいけてマンネン

思うに、歌謡曲とは和洋折衷の日本独自の歌文化とも言えますね。

これまた言い出したらきりがないです。

コメント有り難うです。